Ns森の漢方養生ノート2頁

ブログは4月末で閉鎖します

引っ越し先はこちら→NSかろこんの漢方養生ノート

ご意見はメール:morigoiken@yahoo.co.jp

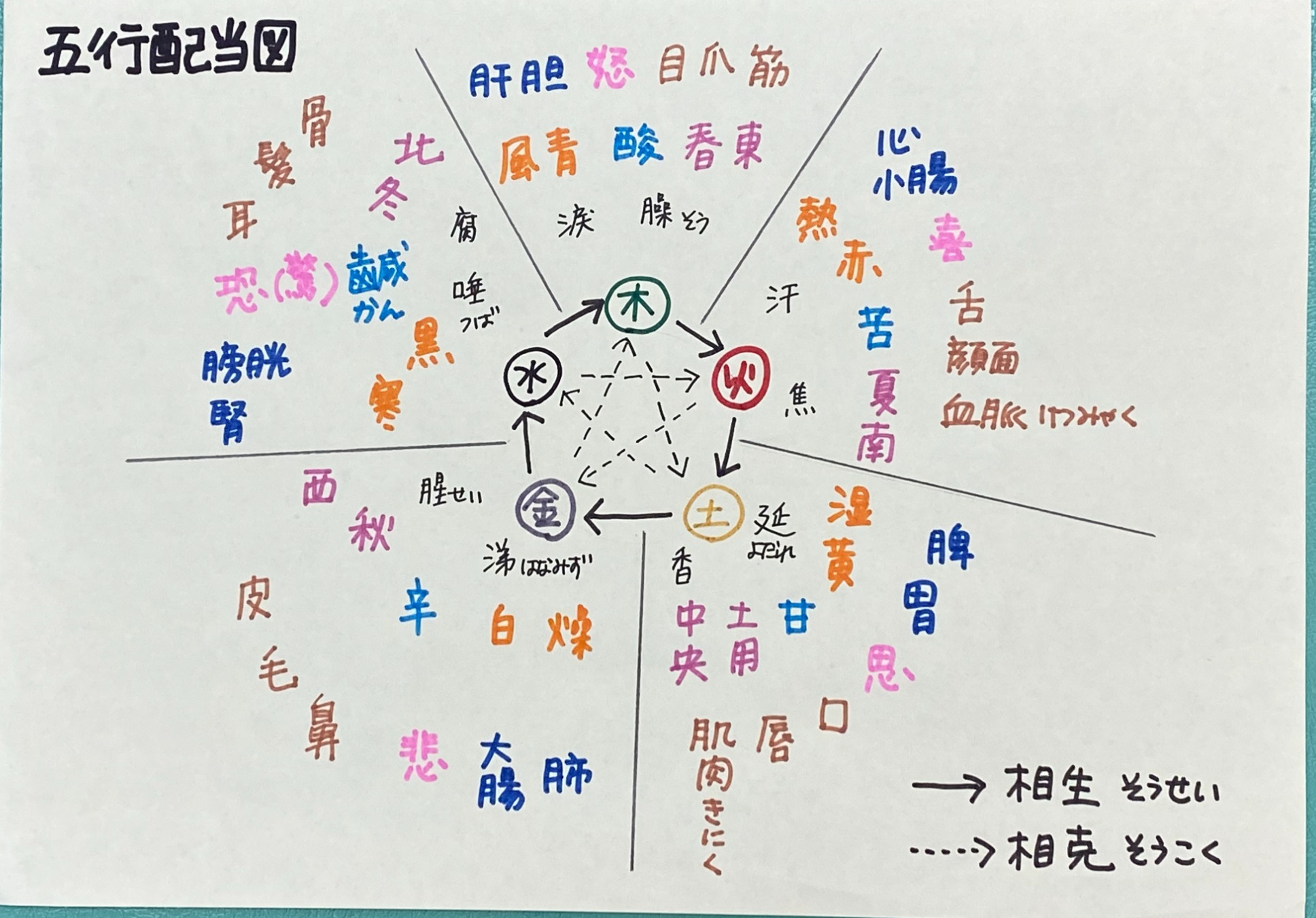

五行説 (固定です)

五行説は中国医学の理論を支える自然観のひとつです。

生活に欠かせない5つの要素と考えます。

木火土金水(もくかどこんすい)それぞれのキーワードを色別にして書き込んでみました♪

<相生>→相手を生み助けて促進する関係

木は火を生じ(木をこすり合わせると火が生まれる)

火は土を生じ(火によって焼かれた木が灰になり土へ)

土は金を生じ(金属鉱石は土から採掘)

金は水を生じ(金属の表面に水の玉を結ぶ)

水は木を生ず(水は木を育てる)

<相克>→相手を抑制しコントロールする関係

木は土を克し(木は土に根を張り養分を吸収し成長)

土は水を克し(土は土手となって水の氾濫を防ぐ)

水は火を克し(水は火を弱める)

火は金を克し(火は金属をやわらかくする)

金は木を克す(金は斧や鋸となって木を剪定)

我が家の調味料 2021・6・27

我が家の料理酒には、「クコの実」を入れています。

血を補うのによい「クコの実」ですが、なかなかそのまま食べることが難しいので、料理に良く使う酒に漬け込んでいます。

たまに、煮物に入り込んでいることがあります(笑)

我が家のみりんには「ナツメ」を入れています。

クコの実同様、血を補う「ナツメ」気持ちを安定させる作用もあります。

これまた、なかなか食すことができないのでみりんに仕込みました。

女性が多い家族なので、なんとか食養生で健やかに過ごしたいという願いです。

心(火)のはたらき 2021・6・24

五行では「火」です。

この「心」のはたらきについてまとめてみます。

〇血脈を主る:臓器でいうと「心臓」のはたらきです。全身に血液を送ります。

〇神明を主る:「こころ」を調整しているのが五臓の「心」です。精神、思考、意識などのこと。「心主神明」がこれらの中心となっています。

〇舌に開竅する:心のトラブルは「舌」にあらわれます。特に、舌の先が赤くなったり赤い点々ができたり、ピリピリするなどの症状が出ることがあります。

〇華は顔にあらわれる:火の不調があらわれるのが「顔」です。調子が整っているとつやのある顔色ですが、調子が良くないと顔色が悪く暗い色となります。

心は「こころ」とも読むので、精神面が五臓のはたらきとしては重要なポイントとなります。心が弱ってくると、母子関係にある「脾」にお影響が及ぶこともあります。

落ち着かない、不安になる、気がせぐ、記憶力減退、不眠、夢が多い、などの症状がみられることがあります。

このような症状に対応できるのが漢方薬の得意とするところではないかと思います。

そして、心をいたわるには「夏の養生」です!

早起きして、おだやかにすごし、体を冷やしすぎない、夏野菜や薬味をとる・・・などなのです♪

神我見 2021・6・22

鏡を見るときに何を思いますか?

「シミ目立つな~」「お肌のハリが」「白髪も増えたし」これは私世代(笑)

若い方なら「前髪ばっちり!」「アイメイク、もうちょっと濃くてもよかった?」って感じでしょうか。

そういえば・・・美女と野獣では、主人公のベルがお城の様子を見ることができる鏡が登場しますし、「この世で一番美しいのはだ~れ?」と鏡に問う魔女もいます。(白雪姫に出てくる?)

日本でも神社に「鏡」が祭られていますし、神聖なものとして使われていたことがうかがえます。

鏡に映る姿は神さまで、自分を見ているのだ、と考えればシミがあろうが、アイメイクがどうだろうが関係なく、神さまに見られて恥ずかしくない自分ですか?と問うということなのかもしれません。

(ここで言う神とは漠然としたものと考えます、けして特定の宗教を持っているわけではありません、あしからず)

「目が輝いていますか」「感じの良い笑顔ですか」「嘘をついていませんか」「いじわるしていませんか」「自分をいたわってますか」「近くにいる人に思いやりをもてますか」「ゆるせていますか」「感謝していますか」「正しいことをしていますか」・・・

鏡を見て、毎朝こんな風に思ってみるだけでよい一日になると思います!

抑肝散 2021・6・18

今回は「抑肝散」(よくかんさん)です!

ちなみにこちらで紹介している配合は「ツムラ」さんのものです。メーカーによって入っている生薬が違うこともあります。

昔は、こどものひきつけや夜泣き、むずがりなどに使われていた有名な漢方薬のひとつです。お子さんに使う場合は、子母同服といって親子で飲むと効果的なのだそうです。

現在では、ADHDなど落ち着きのないお子さんにも効果があり、コミュニケーション能力が出てきたという例もあるということです。

また、イライラ・カッカしている高齢者にも用いることが多いそうです。

また慢性腰痛のファーストチョイスにもなっています。「怒り」が隠されている場合、例えば職場の人間関係、上司の評価への不満など・・・、それで腰も痛い(>_<)という時にはかなりの有効性があるとか。

入っている生薬は・・・

〇柴胡(さいこ):セリ科の植物の根っこ。みぞおちから上の膨満、圧痛を抑える。(緊張)

〇釣藤鈎(ちょうとうこう):アカネ科の植物のトゲ。肝の高ぶりによる興奮を鎮めてふるえを止める。鎮静作用。

〇白朮(びゃくじゅつ)・茯苓(ぶくりょう):利水。水回りをよくして「おちつかせる」

〇当帰(とうき):血を補う。そして「おちつかせる」

〇甘草(かんぞう):脾胃を補い、神経の興奮を収める。

〇川芎(せんきゅう):血を補う。

・・・の7種類です。

生薬の薬効を見てもわかるように、気血水のバランスをとって気持ちをおちつかせてくれる漢方薬なのですね。腰痛のファーストチョイスにしては、痛みに関するものが見当たらないのが不思議なところです。(まだまだ西洋の頭ですな)

ということは、腰痛は「気持ち」が深く関係しているってことでしょうか・・・。心と体はつながっている・・・。

生薬のことを書いていたら、ひさしぶりにそのものを見たくなりました。1年近くスクールに行けていないので、もうちょっとコロナが落ち着いたら、薬日本堂の漢方ミュージアムで生薬たちに囲まれて癒されたいです~♪

どくだみ 2021・6・17

本当なら花の部分を使いたかったのですが、もう葉っぱしかなかったので、新鮮なのを摘んでホワイトリカー(35%焼酎)に漬けました。

どくだみは生薬になると「十薬」(じゅうやく)という名前になります。

その昔、馬に飲ませたら十の効果があったとのことで、この名前がついたのだそうです。

その名の通り、葉っぱ、花、根っこに至るまですべて食べられるのが驚きです!日本では、食用というよりは「薬」として使うことが多かったとのことです。

効能は、抗菌・解毒・消炎・利尿などです。

「チンキ」は蚊に刺された時に塗るとかゆみに効くのと、水虫などにもよいそうです。

自分はよく蚊に刺されるので、今年はこのチンキを塗ってみようと思います。

肌の悩みにも使われ、ひどくかぶれたときなどにも効果があるそうです。どくだみ茶を飲むのもよし、乾燥させた葉を入浴剤としてつかうとつるつるになるそうですよ。

パックになっている市販のどくだみ茶をお風呂にいれるのもOK。

これなら手軽ですね。

このチンキは3か月ほど漬けておき、グリセリンを加えると化粧水にもなるというすぐれもの。

出来上がりが楽しみです♪

参考文献:家の光協会「薬の本堂のおうち漢方365日」 うかたま 2021vol.63

みんなつながってる 2021・6.16

タイトルにした「みんなつながってる」は主人公のモネこと百音(ももね)のセリフです。

雨が降ると、山の栄養を蓄えた水が川へと流れ、海へ向かい、水中の生き物の養分となる・・・そのことを知ったモネの言葉です。

まさに!「気血水」(きけつすい)はみんなつながっている!

3つのうち、どれかが足りなくてもダメ、健康であるためには私たちの体を構成している成分「気血水」はバランスよく保たれていなければなりません。

そして、漢方では人間も「自然の一部」という考えですから、雨と山と海の関係と全く同じということです。

昨今の異常気象で、雨だけが多く降ると山が崩れ川が氾濫し、私たちの生活を脅かします。

健康も同じですね(^^)/

空を観ることが好きな私は、これからモネが気象の勉強をするのが楽しみでわくわくしています。

朝ドラをゆっくり観るために30分早起き、夏の養生も兼ねています♪

お腹にスキマを 2021・6・14

美味しいものや大好きなものは、こんな風になるまで食べてしまうことがありませんか?

漢方でいうと胃に食べ物がたくさん詰め込まれることを「食積」(しょくせき)と言います。

なにがいけないかというと、胃の負担が増してしまうことの他に、気血水の「気」が滞ってしまうというのです。

お腹に限らず、悲しいことがあって胸がつまる、喉がつまる、とにかく、つまってしまうと気が巡らないので病気になりやすいという考えです。

お腹にも、少しの「スキマ」を作ってあげることが健康の秘訣なのです!

「腹八分」と言われますが「腹七分」くらいがちょうどいいようです。「もうちょっと食べたいな」というところでやめておく、むずかしいですが、健康寿命を延ばす秘訣なのです。

食事のあとは、お腹のマッサージ、胃のあたりを上から下に向かって撫でさすります。やさしく、なでてください。10回から20回くらい。

そのあと、両脇腹をおなじようにさすります。

食べ物は、食べたら下へ運ばれていきます。その運化を助けてくれるのだそうです。

お腹には常に「スキマ」を作っておきましょう♪

ペットと漢方 2021・6・10

ペットと漢方というセミナーを一度だけ受けたことがありますが、やはり五行の「木火土金水」にあてはめたペットの性格を知るという内容でした。それぞれの特徴やおすすめのツボなどもあるのですが、どのペットにも共通して行ってほしいのは「おなかのマッサージ」だそうです。右回りにおへそのまわりをやさしくなでてあげると良いそうですよ。飼い主さんは自然とマッサージしている場所かもしれませんね(*^-^*)

おへその場所は難しいのですが、毛が渦巻いている場所があるそうでそこがおへそだということです。

人も動物もやはり「脾胃」お腹の調子を整えることが大事なのは同じですね。

マッサージをしている人間のほうがペットに癒されているのかもしれません♪

養生は習慣に 2021・6・8

もちろん、そんなに頑張ってしなくてもよいのです。

「それじゃどうすればいいの?」

自然と習慣になっている、のがベストです(^^)/

「歯みがき」と同じくらい「習慣」になる養生をふやしていくと、健康に過ごすことができるような気がします。

たまに忘れちゃうのはよしとしましょう。

例として、私がしている養生・・・

朝起きたら、どこかの窓を開けて外の空気を吸う

朝の足つぼマッサージ(三陰交・足三里・湧泉・太衝)

朝の風呂そうじ

朝髪をとかす

朝鏡で自分の顔を見る

昼ごはん中はスマホを見ない

昼ごはんの後のラジオ体操

夕方は目を休める

夕方排尿する

帰宅したら犬と遊ぶ

夕飯はさっぱりしたものを少量に

23時には寝る

改めてひろってみると、ちょっと気恥しいですが(〃▽〃)朝のルーティンが多いのでびっくり(笑)

ほぼ毎日の習慣になっています。

みなさんも、自分にしている体に良いこと、養生をみつけてみてください!

案外たくさんあるかもしれませんね♪

梅仕事 2021・6・6

穀物の種を撒くころ・・・芒(のぎ)のある穀物、穂の出る植物を指すのだそうです。麦や稲のことです。

梅の実も売り出され、最盛期を迎えています。毎年15キロくらいの梅をシロップ用に冷凍したり、(1年分を冷凍して保存します)甘露煮やジャムにします。昨年は初挑戦の梅干しが思いのほかうまくいったので、今年は塩漬けからスタートです。

梅仕事の愉しみのひとつに、「香り」があります。

届いた時には青い梅がだんだん熟してくると、家中にさわやかな梅の香りが漂うのです♪

ジメジメ・ムシムシしている季節ですが、梅の香りで気分よく過ごせます。

<梅>

五味:酸味、身体を冷やしも温めもしない平性です。

体液を補い、胃腸の調子を整えてくれます。

気を補い、巡らせる働きがあります。

塩漬けにした梅から水分があがり、「梅酢」ができます。

ごはんを炊くときに少し入れると、ごはんが傷みにくくなるそうです。この時期のお弁当にはもってこいです。

もちろん酢の物などにも使えますよ。

季節の恵み、存分に活用したいと思います(^^♪

※診察室の先生の机に、午後になると梅シロップが置かれます。レモンも入っていますよ。

二便正常 2021・6・4

これらが正常であることは健康の証!睡眠、食事と並んで大切なことです。

どちらも、がまんしてはいけません。昨今の新聞記事によると、小学校では学校でうんちに行けない男の子がほとんどだと言われていて問題になっているようです。

学校でも家でも、おしっこやうんちが大切だという教育がもっとできると良いですね。

さて、おしっこの勢いはありますでしょうか。

またまた・・・わたくしごとですが、妊娠中つわりがひどくて入院していた時のことです、点滴を押しながらヨロヨロと用を足しに行ったのですが、ちょろちょろと力ないおしっこをしていたら、となりのトイレに入ってきた方の「しゃーーーっ」という元気なおしっこの音が聞こえてきました。「すばらしいなぁ・・・」とうらやましく思ったのを今でもよく覚えています。

漢方を学んでいて、尿に勢いがあるかどうか、というチェック項目があり自分の体験を思い出したのです。

ご自分や家族の、健康のバロメーターとして「二便が正常」かどうかをチェックするのは重要でしょう(^^)/

最後に、貝原益軒さんが「養生訓」で大小便についてどんなことを書いているか?と本をめくってみました。

その中で個人的に気に入ったのは、以下の箇所です。

「太陽、月、星座、北極星、祖先の霊を祭る廟(びょう)などに向かって大小便をしてはならない。また、太陽や月が照らしている場所に小便をしてはならない。およそ、天の神、地の神、死人の魂は恐るべきものである。あなどってはいけない。」

漢方を学ぶということは「人としてのありかた」を学ぶこと、だと感じるこの頃です。

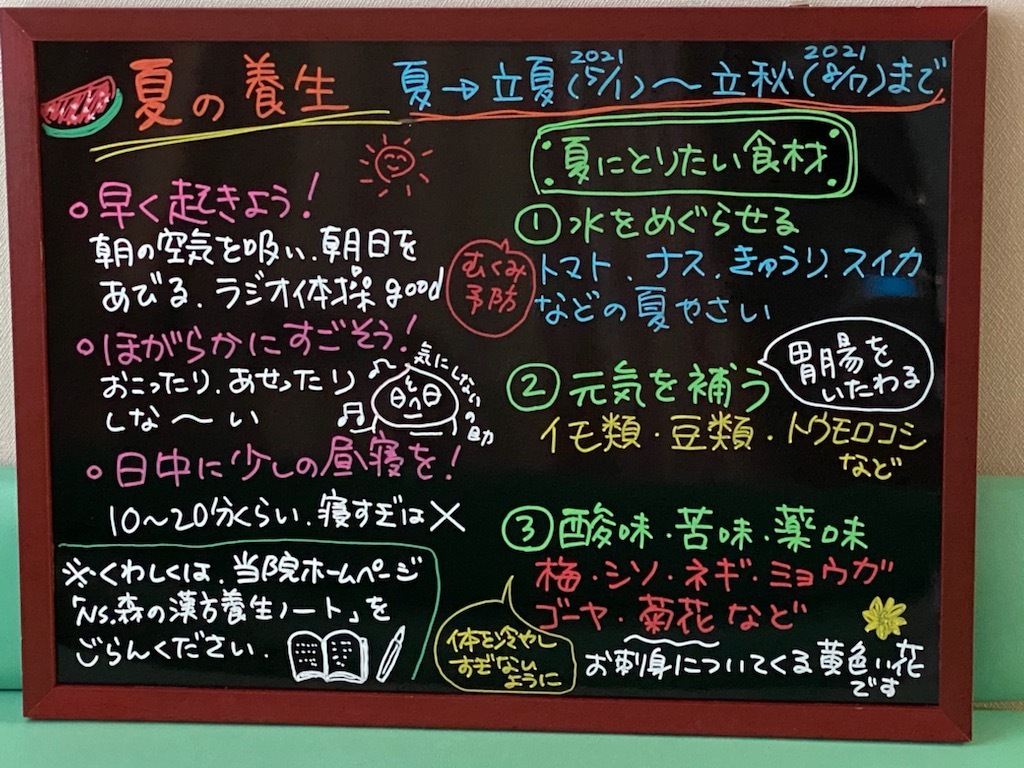

夏の養生 2021・6・1

今回は「夏の養生」についてまとめました。

五行配当表と一緒にごらんください(^^)/

夏は、陽の気が盛んになり、春に芽を出した植物が花を咲かせて葉を茂らせすくすくと成長する季節です。

人も、同じように陽気を発散させて木々に咲く花のようにほがらかに過ごしましょう。

夏をそのように過ごせなかった場合、秋には咳の出る病にかかるかもしれない、と考えます。

五行で見ると、「夏(心)」と「秋(肺)」は相克の関係にあります。夏の不養生が肺をいじめてしまう、ということでしょうか。

また、「冬病夏治」(とうびょうかち)といって、冬の慢性病は夏の養生によって好転すると言われています。

冬に体調を崩しやすい・・・という方は、ぜひ夏の養生をしっかりしてみてください。

最後に、「夏にとりたい食材」のところに書いた「菊花」(きっか)について。

刺身に添えてある黄色い食用菊です。刺身は生もので体を冷やす性質があります。つま、と言われる大根やしそ、シソの実、海藻、菊花、などは薬味として体を冷やしすぎないようにする食材なのです。つま、にも薬膳の意味があるんですね~。ぜひ一緒にいただきましょう。

食用菊は、酢の物などにすると見た目もきれいで鮮やかな一品になりますよ。

♪かざりじゃないのよ、菊花は~はは~ん♪

(?の方のために、井上陽水「かざりじゃないのよ涙は」の一部です)

夏を元気に過ごしましょう(*^-^*)

看護覚え書きより 2021・5・30

いくつかの項目に分かれて詳しく書かれているのですが、その中でも最も重要なこととして「換気」をあげています。

病室は、常に外からの新鮮な空気を入れておかなくてはいけないと書かれています。病人の吐く息はよどんでいて、換気がなされていないとその空気をまた吸うこととなり、病人は死んでしまう、というのです。

換気のための窓の開け方なども細かく書かれています。

まさしく、コロナの世の中で重要視されている「感染対策」のひとつですね。ナイチンゲールが野戦病院の惨状を改善すべくそのことを指示したのです。

また、使わない部屋についても常に換気をすることと、ナイチンゲールは言っています。

さて、現在の日本ですが、これから雨ふりの日が多くなります。エアコンも使っていても、窓を開けて外気をとりこみましょう。

ステイホームとはいえ、締め切った部屋にずっとこもっていると健康を害してしまう可能性が高くなるのでしょう。

漢方では、生きていくために必要なものは「呼吸」と「食事」だと考えます。一日の始まりには朝一番の新鮮な空気を体にとりこみましょう、とい言われています。

太極拳やラジオ体操は、早朝に行われますね。これは、まさしく朝の空気を吸うという「養生」なのです。

ナイチンゲールは、すべての患者は病気の回復過程にあり、それを助けるのが「看護」だと説いています。また、病気にならないための予防についても触れています。

漢方でいえば「未病」を防ぐということでしょう。また、漢方薬の中には病気の回復を助けてくれるものが数多くあります。病後の養生が大切だという考えです。

ナイチンゲールと漢方、共通点が多いです!(^^)!

首をいたわろう 2021・5・27

調べてみると・・・4~6㎏なのだそうです。けっこう重いですね。

その重さを、細い首で支えているわけです。

「スマホっ首」なんて言われますが、スマホを見ている姿勢は、下向きで首が前に出ている姿勢です。首の立場になったら、これはきつい姿勢です。

首のストレッチをご紹介!姿勢を良くして行います。

◎目の高さはそのままで、ぐーーーっと右を向きましょう。後ろが見えるくらいぐーーーっと。左も同様に。

◎今度はぐーーーっと上を向きましょう。次に、ぐーーーっと下を向きましょう。

◎首を右に傾けます。手で手伝ってもOK。左も同様に。

◎ぐるっと回しましょう。右回り、左回り。何度か回しましょう。

いかがでしょう。すっきりしいませんか?

ストレッチと言っても、休憩時間に手軽にできるものなら続けられますよね。

一緒に気(き)もめぐり、血(けつ)も流れます!

そして、たまには広い空をながめて、深呼吸を♪

(写真はイオンの屋上で写したものです。雲の中に隠れた太陽です。天使の梯子が出ています。)

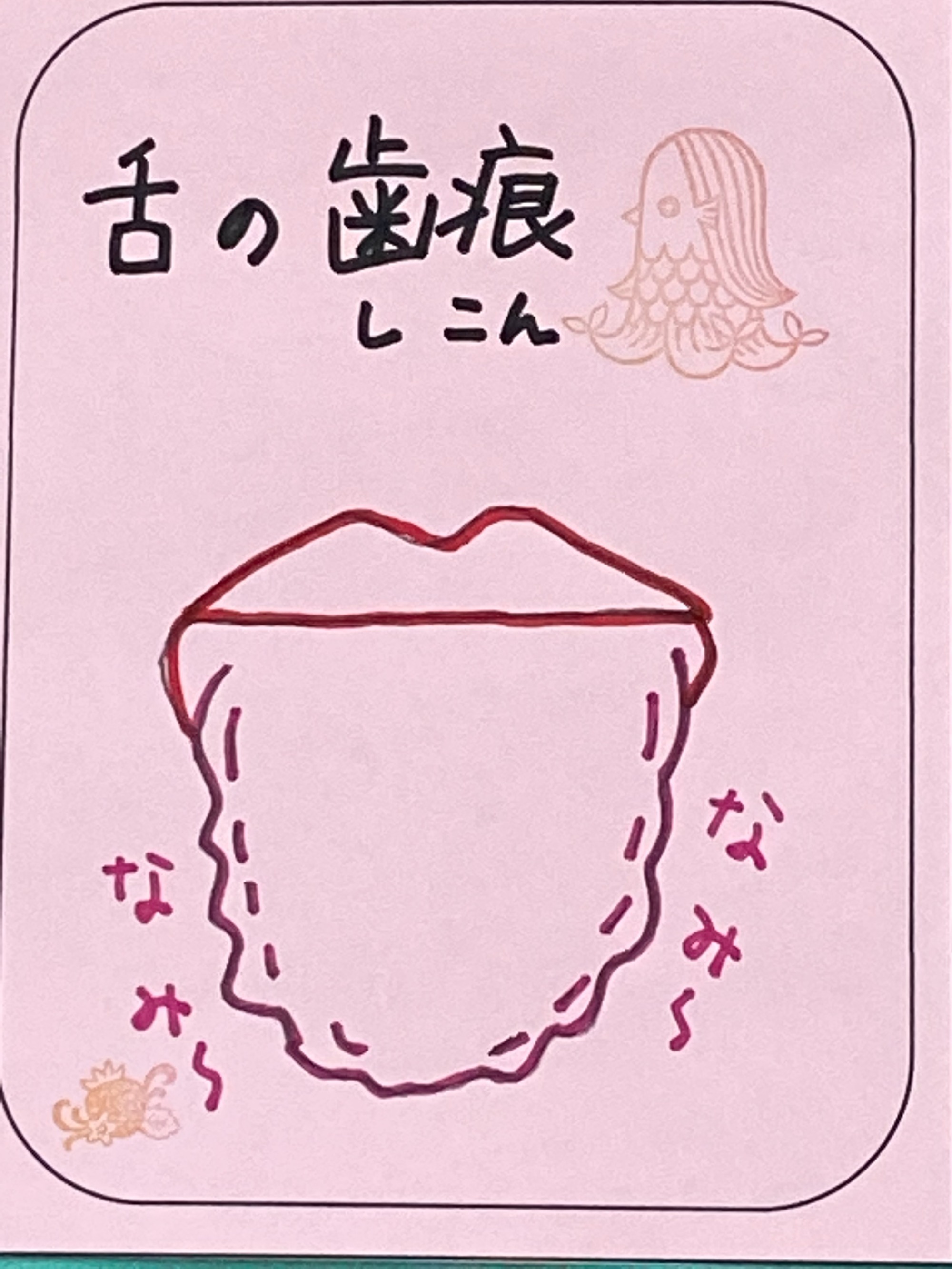

舌の歯痕(しこん) 2021・5・25

「湿気大国」なのです!

胃腸が弱い人が多いのも特徴です。便がねっとりしている人も多いため、ウォシュレットというものが開発されたのも日本なのです。

五行配当表を見てもわかりますが、「土」のキーワードとして「湿」「土用」(梅雨)「胃」などがありますね。

逆に考えれば、湿気対策は他の国よりも万全なのかもしれません。

わたくしごとですが・・・

昔から湿気にはめっぽう弱いタイプ。夏は嫌いだし、クーラーの部屋に入るとすぐに下痢していました。体質は今でもあまり変わってはいませんが、漢方を学んで「湿気対策」をいろいろと試すことができています。

昨日夕方、やけに喉がかわき、いけないと思いつつ「カルピス」(大好き)を一気飲み。

なぜか喉がかわくとカルピスが飲みたくなります。

そして、今朝の舌は、みごとに画像のような「歯痕」が(>_<)

この「なみなみ~」が舌の縁にあらわれている時には気血水の「水」が滞っているサイン。「水滞」(すいたい)の状態です。

水を巡らせてくれる食材は豆類、ハトムギなどです。

さっそくスナップエンドウをポリポリ食べました。今が旬の枝豆、いんげん豆、そら豆、たくさん売られています。

ハトムギは炒ってあるものなら、そのまま食べられます。お茶にしてもグー。

他には、とうもろこしのひげ(南蛮毛)のお茶(韓国料理の店で出てきますね)、きゅうり、セロリ、スイカ、ブドウ、冬瓜、大根、白菜、あさり、しじみ、海苔、わかめ、ハマグリ、鮭なども良いそうです。

空心菜(くうしんさい)という野菜は、茎の真ん中が空洞になっていてストローのように水を通します。見た目のとおり、水の滞りを通してくれる効果があります。見た目と作用が同じという、薬膳の不思議でおもしろいところです♪

トマト 2021・5・21

夏野菜の代表選手ですね。

<トマト>

五味:甘味・酸味

五性:涼

帰経:肝・脾

体の熱を冷ましてくれます。消化も助けるので、暑さ負けや食欲がない時にはよい食材です。

口の渇きを止めてくれます。

ちょっと贅沢ですが、熟れたトマトと塩少々、氷とお水をミキサーで混ぜて生のトマトジュースもおいしいです!

子どものころ、夏になるとよく祖母が作ってくれたのを思い出します。

水分摂取のめやす 2021・5・17

ところで、夏場の水分摂取はどのくらいが適当なのでしょうか?

それは・・・

「冬場と同じくらいの尿回数になるくらい」

と言われています。

1日何リットルと決めるよりも自分の体や体調に合った水分摂取の目安として、とても分かりやすいですね。

尿の回数が少ないな?と感じたら少し多めに、けっこう出ている!と思えば、適量ということになります。

水を飲むことが、ダイエットや美容に良いようなことを言っているタレントさんやモデルさんを良く目にしますが、マネしない方がよいと思います。その方には良いのかもしれませんが、自分に合うかどうかは何とも言えないからです。

養生は「人による」ので、何事も一概には言えないのです。

自分の体に向き合うことが良い養生につながるのだと思います。

ぜひ、一日の尿回数を気にしてみてください♪

新茶 2021・5・14

新茶をいただきました!

ほんのり甘くておいしい~(*^-^*)

八十八夜とは、立春から数えて八十八日目のことなのだそうです。

季節を知らせるもので、このころ茶摘みが行われるということなのでしょうか。

今年は5月1日が八十八夜でした。

<緑茶の効能>

五味:甘、苦

五性:涼

体の熱を冷ましてくれます。頭スッキリ!消化も促すので食後に飲むのは良いですね。

昼の緑茶、夜のほうじ茶

昼間は陽の時間で熱を発しやすいので緑茶で冷まし、夜は陰の時間なので体を温めるほうじ茶がよいとされています。

また、水分摂取は「のどが渇く前に」するのがポイント!

喉がカラカラになってからだと、ついがぶ飲みになってしまいお腹に負担をかけてしまいます。

ちょこちょこと体温より温かい水分を飲みましょう。

あたりまえですが、糖分の多いものを水分摂取として飲むと「痰湿」(たんしつ)といって、ドロドロねばねばしたものが体に溜まってしいまいますので注意が必要です。

看護の日 2021・5・12

久しぶりに看護学生の時に使っていた「看護覚え書き」(1960年)を引っ張り出してみました。

たぶん、1年生のいちばん始めに開いたのが、フロレンス・ナイチンゲールが書いたこの本だったと思います。

毎朝、ホームルームで「ナイチンゲール誓詞」をクラス全員で唱えてから1日が始まりました。

今も、そんなことしている学校あるのでしょうか・・・。

34年前の話です。

パラパラとめくってみると、驚いたことに養生のようなことについて書かれている項目がたくさんあるのです。

この機会に、もう一度読み直してみようと思います。

しかも、看護師(当時は看護婦)の教育のための本ではなく、すべての女性に向けて書かれているのです。

いまでこそ、男性看護師がたくさん活躍している時代ですが、当時は看護というものを女性特有の役割と考えていたようです。

冒頭の部分にはこのように記されています。

「これは他人の健康について直接責任を負っている女性たちに、考え方のヒントを与えたいという、ただそれだけの目的で書かれたものである。(中略)言い換えれば、女性はだれでも看護婦なのである。日々の健康上の知識や看護の知識は、つまり病気にかからないような、あるいは病気から回復できるような状態にからだを整えるための知識は、もっと重視されてよい。こうした知識は誰もが身につけておくべきものであって、それは専門家のみが身に着けうる医学知識とははっきり区別されるものである。」

なんと!

すばらしい、ナイチンゲール!

養生そのものについて考えておられたのです。

各論では、部屋の温度を保つことや換気について、物音、食事、ベッドと寝具、部屋と壁の清潔、おせっかいな励ましと忠告、などについて細かく書かれています。

貝原益軒の「養生訓」にそっくりです。

こちらでも、ちょこちょこ紹介してみようと思います♪

下半身を冷やさないで 2021・5・11

毎日の気温によって、衣服の調節が必要です!

特に、下半身を冷やさないようにすることが大事です。

お子さんも同様です。スカートやワンピースの下にパンツいちまい・・・という女の子がいますが、オーバーパンツや短いスパッツを履かせてあげるとよいと思います。

防犯のためにも、おすすめいたします。身だしなみ、を整えておくことを小さいころから身に着けておけるように教えてあげましょう。

靴下は、くるぶしソックスではなく、長さのあるものがベスト。足首を冷やさないようにするためです。

レッグウォーマーなどを活用してみるのもよいでしょう。

あたためる、ではなく「冷やさない」が養生の基本的な考え方なのです♪

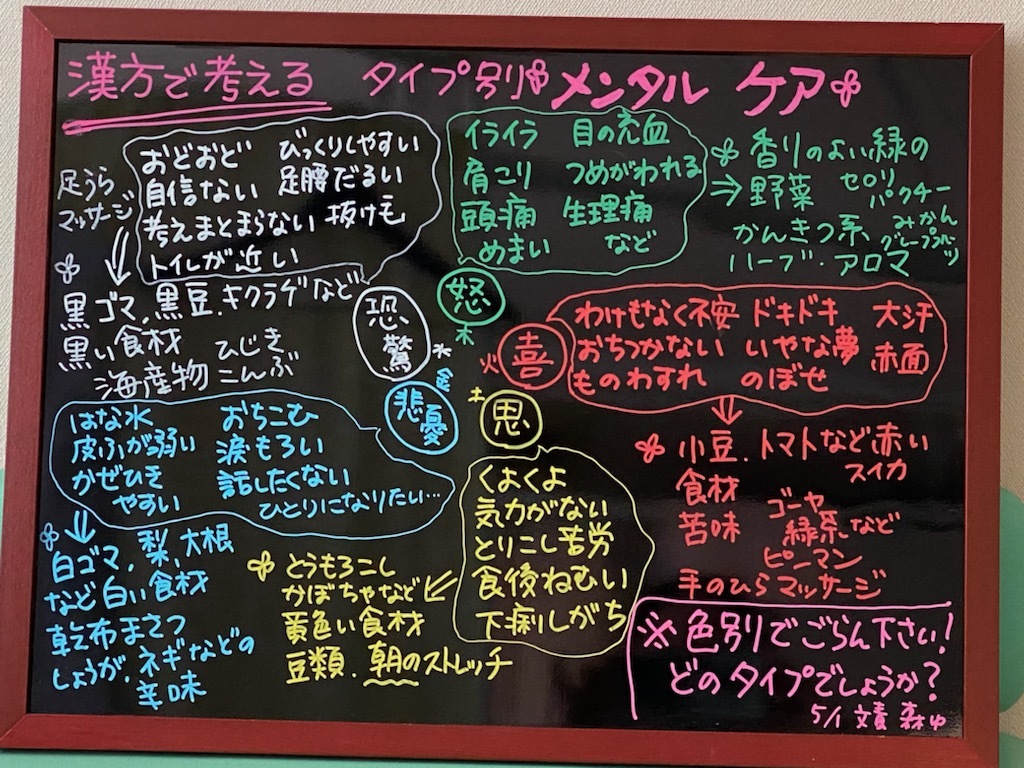

タイプ別メンタルケア 2021・5・9

ちょっと文字ばかりで見ずらいですね(反省点)

5月病、なんて言葉がありますがこの時期は心も体も疲れてくる頃なのかもしれません。

色別で書いてみましたが、真ん中に小さく「木火土金水」と入れてみました。そうです、こちらも五行説に基づいた考え方なのです。

五行説、すごいです!(^^)!

自分がどのタイプなのかを知ることで、どう対処したらよいのかも分かってくると少し楽になるのではないでしょうか。

私は、明らかに赤い字の「火」タイプ。五行占いも「火の陽」です。

さっそく売り出されたばかりの「スイカ」をいただきました♪

ただ、スイカは大好きなだけですが・・・(笑)

自分の言葉 2021・5・7

追悼番組で、「北の国から」が放送されたのでひさしぶりに見た時のことです。

昭和のドラマなので、あちこち時代を感じる場面がありましたが、一番印象に残った場面がありました。

それはこんなシーン。

田中邦衛さん演じる五郎が、村の一杯飲み屋で、息子の純のことを地井武男さん演じる中畑のおじさんに相談する場面。

真剣に話す2人に、飲み屋のおばちゃんがおつまみを運んだ時に五郎が「ありがとう」と言ったのです。

話を中断して、あばちゃんの顔を見て、料理を運んでくれたことに対してのお礼をきちんの言うのです。

脚本にあったのか?アドリブなのか?時代なのか?

今時、外食をした時に料理を運んでくれた店員さんに「ありがとう」と丁寧に言える人がいるだろうか!!

と、衝撃的だったのです。

漢方の考えでも、「自分の発する言葉を一番聞いているのは自分」というのがあります。

傷つけるような言葉を相手に向かって言い放っても、同じように自分もその言葉を受けている、つまり自分も傷つけている・・・ということなんです。

ていねいな美しい日本語を使えば、それをいつも受けている自分のことを輝かせることができるのです(*^-^*)

子育てでは、子どもたちはいつも親の言葉やしぐさを見聞きしています。「こんな言葉どこで覚えたのだろう?」ということもありますが、そういうことなのだと思います。

周りの大人も心しておくべきでしょう。

「ありがとう」は、すばらしい言葉のひとつですね♪

五臓の「肝」おさらい 2021・5・4

春の土用が終わります。

明日5月5日は「立夏」(りっか)です。

ここで、春のキーワードを持つ「肝」のおさらいをしておきます。

〇肝は疏泄(そせつ)を主る(つかさどる)

疏泄とは・・・全身の気を巡らせること。

肝の気が正常に巡っていると、精神状態も安定しています。滞ると情緒が不安定に、上がってしまうとイライラします。

春は、ゆったりすごすというのはこのためです!(^^)!

食べ物の消化も助けます。

〇肝は血(けつ)を蔵す(ぞうす)

肝は「蔵血」(ぞうけつ)の役割があります。

活動している時には、「血」(けつ)を全身に巡らせ、休んでいる時には肝へ貯めておきます。

肝に貯まっている「血」が不足してくると、筋肉のけいれん、しびれ、目の疲れ、思考力の低下、などがみられます。

目のぴくぴくは、こむらがえり、などは肝の血が不足しているための症状の場合があるのです。

更に、「女性の先天は肝」といわれ、月経・妊娠・出産などに大きくかかわっているといえます。

〇肝は筋(すじ)を主る(つかさどる)

肝は、筋に栄養を与えて、人の四肢(手足)や関節運動を支えています。

イライラすると「青筋が立つ」なんて言いますね。足のつり、首の寝違え、なども筋つながりでしょうか。

〇肝は目に開竅(かいきょう)する

肝血は、目に栄養を与えて、物を見たり色を見分けたりする力を養ってくれます。

肝血が足りなくなると、視力低下、目の乾燥、目の疲れ、などが起こると考えます。

目で見ることができるのは、「肝血」のおかげなのですね。大切にしなければいけません。寝る前のスマホは良くないことが分かります。

〇華(はな)は爪に現れる

肝の不調は「爪」に現れるといわれます。

爪が割れる、でこぼこする、すじがはいっている、ツヤがない、などの症状です。

西洋医学でいう「貧血」の症状と似ています!

「肝」のイメージはできましたか?特に女性にはとても大切な「肝」です。若いころから、肝をいたわってあげると生理痛や生理不順などにも良い効果があり、更年期にも穏やかに過ごすことができるのかもしれません。もちろん、養生はいつから始めても遅くはないと思っています。

続けることが大切です(^^)/

↑の五行配当表と一緒にごらんください♪

アスパラガス 2021・5・3

これからやってくる梅雨にぴったりの食材です。

<アスパラガス>

甘味・体を冷やす「涼」の食材です。

胃腸(脾)の働きを高めて、食欲増進させ元気を出してくれます。

利尿作用もあり、体液を増やしてくれます。疲労回復作用もあるので、じめじめした日に体が重い~という日にはアスパラガスを食べてみるのも良いかもしれません。

我が家では、さっとゆでてマヨネーズをつけてポリポリ食べるのが好きです。

天ぷらや肉巻きアスパラ、細かく刻んでアスパラごはんにしてもおいしそうですね♪

参考文献:薬日本堂監修「薬膳・漢方の食材帳」

おてんとうさまは見ている 2021・4・30

それは!前を走る車の窓から投げ捨てられたタバコの吸い殻!

「道路は灰皿じゃないんですけど!」と「怒」爆発。かーーっ!

あ~「肝」を傷めているな~イライラしちゃけないな~

中国の古い教えに、「一人でいる時の行動がその人の人生を左右する」というようなものがあるそうです。

誰も見ていない時こそ善い行いを、ということですね。

今朝のは、みんなの見ている前で堂々としていましたがね・・・(-"-)

日本でも「おてんとうさまはみている」なんて言い方をしますね。

とても大切な教えだと思います♪

心と腎の関係 2021・4・27

「心」は下に降りて行って「腎」を温め、「腎」は上に上昇して「心」の勢いを抑えるはたらきがあります。

水が冷えすぎたら火で温め、火が燃えすぎたら水で冷ます・・・というイメージでしょうか。

五臓のバランスがとれていれば、自然と冷ましたり温めたりすることができるのですが、

このバランスが崩れてしまうと、炎上している「心」を冷ますことができなかったり、ひえひえの「腎」を温めることができなくなってしまいます。

漢方では、この状態を「心腎不交」(しんじんふこう)と呼びます。

どんな症状が出るかというと・・・

不眠・動機・めまい・耳鳴り・物忘れ・足腰のだるさ・トイレが近い・潮熱・五心煩熱・寝汗、などです。

「潮熱」(ちょうねつ)とは、一定の時刻になると生じる熱感のことで、午後から夜にかけて生じることが多いようです。

「五心煩熱」(ごしんはんねつ)とは、両手のひらと両足の裏と胸のあたり(五心)の熱感、胸がざわざわして落ち着かない感じです。

舌の色は赤っぽくなります。

慢性の疾患や、思い悩みすぎ、七情(怒・喜・思・悲・驚・恐・憂)の高ぶりなどによって起こるそうです。

こうしてみると、やはり心と体はつながっているということが良くわかりますね。

ここで一句 2021・4・22

気血水が滞ってしまうと、「異常代謝物質」となります。この咳払いも「気」が滞ったり詰まったりすることによって起こる場合があるようです。

「気滞」(きたい)です。1頁目10/13,10/16を参照ください。

例えば、緊張や興奮や怒りでうまく話すことができずに咳払いが出たり、ストレスを感じているときに出たりします。

嫌いな人がそばに来ると咳払いが出たり、「ヴヴん!!」と咳払いをして「うるさいよ」とか「じゃまだよ」というサインをすることってありませんか?されたこともあるはず、「あ、すいません」なんて(笑)

そういった場合、本物の「痰」がからんでいるわけではないのです。

もっとひどくなると、のどがつまった感じ、のどに何かができている感じ、がします。耳鼻科に行ってみてもらっても異常なし、でものどに違和感が続くこともあります。「梅核気」(ばいかくき)と言います。

このような時には「半夏厚朴湯」(はんげこうぼくとう)という漢方薬が効果を成す場合があります。

「気」が上にあがってしまうため、胸や背中が張ったり痛くなったり、右肩にかけてだるくなることも。

知人はそのような時、体を動かしているうちにその症状は消えるそうです。

私の場合は、右肩~背中の痛みが半夏厚朴湯で改善したことがあり「気滞」だったのか・・・と気づいたという経験があります。(たぶん)

主に、「怒」と「思」の感情が気滞の原因になるのだそうです。五行配当表も一緒にごらんくださいね。

どちらにしても、気を巡らせるのが対処法と言えるでしょう。

本当に「痰」が出る場合は、同じ異常代謝物質でも「水」(すい)の滞り、「水滞」(すいたい)なのです。2頁目3/24参照を参照ください。

ムズカシイ・・・(-"-)

結論!実際に痰は出ないけれど咳払いが良く出る場合は気が滞っているかもしれません。

気を下におろし巡らせるイメージでゆっくり「しんこきゅう」しましょう♪

食欲の不思議 2021・4・21

実は、その現象も「胃腸」が弱っているサインなんだそうです(*_*;

「元気な証拠」と思いがちですが、食べられない、のと食べすぎてしまう、のは同じくらい体からの危険信号の場合があるのですね。

いくらでも食べられると、気分がスッキリします。達成感とでもいいましょうか・・・。

きっと、その裏にはストレスなどによる脾胃の弱りがかくれているのかもしれません。

食べすぎてしまった時には、「胃腸が弱っているな」とそのサインを受け取って、次の食事はおかゆやスープなどにして胃腸を休ませてあげましょう。

かぶ 2021・4・18

今年は5月5日が「立夏」。

季節の変わり目、胃腸の調子を崩しやすい時期ですね。

さて、ちょっと季節外れですが有機野菜の宅配から立派なかぶが届きました!

<かぶ>

体を温める「温」の食材です。

お腹を温めてくれます。

気が上がってしまいのぼせてしまう時や、熱を持った吹き出物などに効果があるそうです。

五臓すべてを養ってくれます。

肝が高ぶってしまう春の終わりに、久方ぶりに「ものもらい」ができてしまいとても痛かったです(>_<)最近また、ほてりも・・・

かぶは、そんな症状にも良いことを知りました。

私は、みりんと醤油で薄味にさっと煮ていただくのが好きです♪

漢方薬の不思議 2021・4・14

「なんとか飲ませるのですが、吐きだしてしまって飲んでくれません」という場合があります。

後者の親御さんの飲ませ方が悪かった・・・ということでは決してありません!

お子さんに限らず、漢方薬は必要としている場合はすんなり飲めて、しかもおいしく感じることがあるようです。反対に、必要ない場合は飲めない(飲まなくてもよい)ということがあります。

また、漢方薬のやめ時や選択も本人次第、のようです。

授業中にお腹が痛くなる、という訴えで来院した中学生は、小建中湯を飲み始めて調子がよくなり、半年ほど飲み続けましたが「もう飲まなくても大丈夫です」と言って終了となりました。

飲み始めて2週間後に「調子がいいみたい」と毎月きちんと来院。表情も明るく顔色も良くなったように感じました。

漢方薬を処方されて、次に来院した時にお子さんの「表情」が変わってくるのを見ていると漢方薬の不思議な力を感じます。

診察室にお呼びして入って来る様子が、重い足取りからスキップに変わった男の子もいます。

立ち振る舞いが「さっぱり」してくる女の子もいました。

受付スタッフが「待合室での様子も前とは違う」と教えてくれることもあります。

西洋薬を飲んで痛みがなくなった、咳が出なくなった・・・という症状がなくなる、という現象ではなく、漢方薬の場合は「見た感じ」が変わるのです。

また、その日の体調でどの漢方薬を飲むかを自分で決めているというお子さんも何人かいます。年少さんから年中さんのお子さんです。

これもオドロキ!

漢方薬は、とりあえず飲んでみる、というスタンスで良いのではないかと思います。飲めなかったら、中止。飲めたなら続けてみる、というこれまた西洋薬とは全く違った使い方です。

困ったときにちょっと力を貸してもらう、漢方薬はそんな優しい存在です(^_-)-☆

因時養生 2021・4・12

因時養生(いんじようじょう)といいます('_')

5時~7時:【大腸の時間】寝起きの白湯を飲んで排便の時間です。朝陽を浴びて、体を動かしストレッチをしましょう。

7時~9時:【胃の時間】朝食をしっかりとります。お腹にやさしいおかゆやスープがベストです。

9時~11時:【脾の時間】気血が盛んになる時間です。冷たいものはとらないようにしましょう。

11時~13時:【心の時間】午後も元気に過ごすために、少しの間目を閉じて休むのがよいそうです。

13時~15時:【小腸の時間】水分補給を!

15時~17時:【膀胱の時間】仕事や勉強がはかどる時間。排尿しましょう。

17時~19時:【腎の時間】夕食をとります。

19時~21時:【心包の時間】リラックスの時間。ゆっくりお風呂につかりましょう。

21時~23時:【三焦の時間】寝る前にゆったりと過ごす時間。

23時~1時:【胆の時間】遅くても23時までには布団に入りましょう。

1時~3時:【肝の時間】血が肝に戻る時間。質の良い睡眠を。

3時~5時:【肺の時間】生命力がおちる時間。体温も低くなります。喘息の発作が起こりやすい時間です。

仕事や学校などで、なかなかこの通りにはいかないこともありますが、今がどんな養生をするのに適した時間かを知っておくと体をいたわることができるのではないでしょうか♪

帰脾湯(きひとう) 2021・4・8

今回は「帰脾湯」。

「脾(ひ)」という文字が入っているので、胃腸が弱い感じで、疲れやすい・動悸・不眠・貧血・健忘などの症状の時に使われます。

不安やパニック症状など精神状態が安定しない時に有効。

高齢者の方にも使いやすい漢方薬です。

入っている生薬は・・・いっぱいあります。

〇黄耆(おうぎ)・人参(にんじん)・白朮(びゃくじゅつ)・大棗(たいそう)・生姜(しょうきょう)・甘草(かんぞう)

→これらは、五臓の「脾」の「気」を補うものです。大棗はなつめ、生姜はしょうがです。人参はキャロットではなくオタネニンジン。

〇茯苓(ぶくりょう):利水。水回りを良くしてくれます。サルノコシカケ科の菌核。(菌核って想像しにくいです(;'∀'))

〇遠志(おんじ):ハイジのおじいさん、ではなくヒメハギ科の植物の根っこです。精神安定効果あり。

〇当帰(とうき):血を補います。セリ科の植物の根っこです。

葉っぱをおひたしにして尼寺の皆さんが食べていました。「女性の味方~」と言っていましたよ。(NHKやまと尼寺精進日記)

〇竜眼肉(りゅうがんにく):薬日本堂の「心静のどあめ」にも入っています!リュウガンという果物の果実。気血を補います。

〇酸棗仁(さんそうにん):クロウメモドキ科のサネブトナツメの種子。精神安定。悩んで眠れない時につかう「酸棗仁湯」という漢方薬もあります。

〇木香(もっこう):キク科の植物の根っこ。気を調整してくれます。

以上12種類です。

生薬をひもといてみると、漢方薬の雰囲気がなんとなく分かってきませんか?

帰脾湯は、精神活動の基礎物質である「血」を補って、「気」を巡らせてくれるようです。

この「帰脾湯」に、〇柴胡(さいこ)と〇山梔子(さんしし)を加えると、「加味帰脾湯」(かみきひとう)になります。

この2つは「清熱」(せいねつ)といって、熱を冷ますはたらきがあるので、イライラが強い時には加味帰脾湯が良いかもしれません。

ただ、私はこちらが胃に触さわって飲めませんでした(-"-)

ですので、帰脾湯を愛用しております♪

参考文献:岩田健太郎著「つまずきから学ぶ漢方薬」

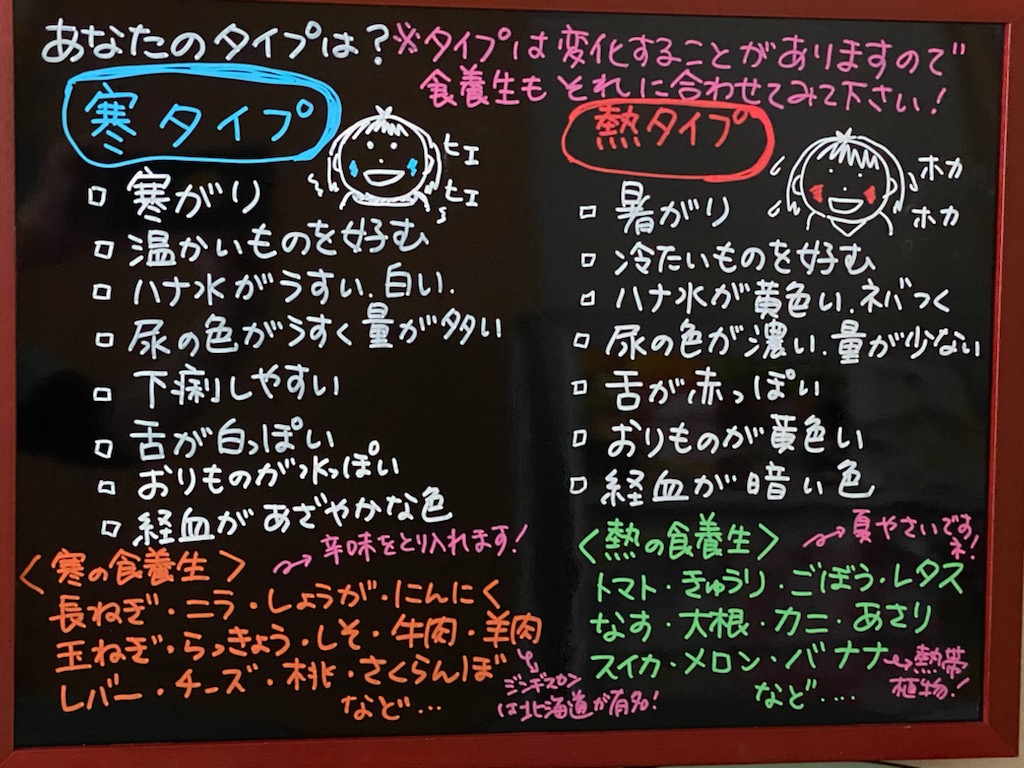

寒タイプ?熱タイプ? 2021・4・6

養生法や漢方薬を選ぶときに、まず知っておきたいのがこの2つのタイプです。

みなさんはどちらでしょうか?

ただ、必ずしもどちらかに分かれるわけではなく「寒」「熱」両方という場合もあります。

食材を見てみると、寒タイプの方には寒い地域のもの、熱タイプの方には熱い地方のもの、が多いのが分かります。

自然の摂理なのですね。

便秘に良いように思う「バナナ」ですが、熱タイプの便秘には良いけれど、「寒」タイプの便秘にはあまり効果がないことがあります。冷えが原因の便秘なのに、かえって体を冷やしてしまうからです。

このように、ご自分やご家族の体調に合わせた食材を取り入れてみてくださいね。

そして、なによりも大切だと思うことは食事は姿勢よく、感謝していただくことです。

いくら食養生をしていても、スマホを見ながら、本を読みながら、ゲームをしながら、などの「ながら食べ」ではもったいないです。

食事のマナーもそうですが、何よりも食べ物の効能をむだにしていることになるからです。

人間も自然の一部、自然の恵みをいただいて生きていることを忘れないようにしたいものです♪

まずは養生を 2021・4・2

寒いうちから葉をのばし、春を待って鮮やかなピンク色の花を咲かせてくれました。

さて、西洋薬も漢方薬も「くすり」です。

体に不調があったとき、すぐに「くすり」ではなく、「まず養生」です。

例えば・・・

頭が痛い→「5階まで階段上って降りておいで~」と中医学の先生は言います。「え?」頭痛いのに?と思いますが、5階上り下りまではいかずとも、ちょっと体を動かして汗を出してみてください。頭のてっぺんをぎゅーっと押してみてください。頭痛に良いツボがあります。(百会)

これだけで良くなることがありますよ。

生理痛がひどい→まずは体を冷やさないで。飲み物は温かい白湯を。生野菜・刺身など体を冷やす食べ物を少なくしてネギやショウガなど体を温める食材をとりいれてみてください。入浴はシャワーで済ませず、浴槽につかってリラックスしましょう。下半身はいつも温めて。

お腹の調子が悪い→食生活を見直してみましょう。脂っぽいものや味の濃いものをとりすぎていませんか?食べ過ぎていませんか?薄味で消化の良いものを、よく噛んで食べてみましょう。食後は軽く歩いて消化を促すのがよいでしょう。

元気が出ない→しっかり睡眠がとれていますか?目を休めるためにもスマホやパソコンから離れてみましょう。5分でも早く布団に入るようにしてみてください。

薬膳としては、小松菜や卵スープ、小麦製品などは気持ちをおだやかにしてくれますよ。香りのよい野菜や果物もとりいれてみてください。

もちろん、やむをえない場合は薬の力を借りるのは悪いことではありません。例は大人の方向けの養生ではありますが、お子さんにも試してみてください。

お子さんの場合は、「それでも心配だ」と思ったなら受診してくださいね♪

春のイライラ 2021・4・1

今年の立夏は5月5日なので、あと1か月ほどは春の季節です。

イライラ、眠い、肩こり、めまい、などはありませんか?

これらは、すべて「肝」(かん)が高ぶっていたり傷んでいたりして起こる症状といわれています。

肝が高ぶると、気血水の「気」は上に上がってしまうので、目が充血したり血圧が高くなったりすることもあります。

。

イライラすると、ついカーっとなって怒鳴ってしまったりします。一人きりの時に大きな声を出すなら良いのですが、人や物に向かってしまうと自分も他人も傷つけてしまいます。

でも、イライラが収まらない(-"-)

そんな時は「これは春のせいだ」「仕方ないんだ」「自分も他人も悪いわけじゃない」と考えてみてはどうでしょう。

また、春は「風邪」がわるさをすることがあって、「揺り動かす」特徴があるため「ふるえる・けいれん・めまい・ふらつき」などの症状が出ます。春でなくても、イライラが強くなると足をふみならしてみたり、貧乏ゆすりをしてみたり、体が震えたりするのは「肝」が高ぶり傷んでいる証拠です。怒りがマックスになると、目が充血して頭が噴火して(アニメでよく見ませんか?)混沌して倒れてしまったりします。(ドラマや映画でこんなシーンを見たことがあるのでは?)

・・・といったように、この時期のイライラや広義の怒りなどは「春のせい」にしてしまいましょう。

「木」(もく)によって癒されることもありますので、きれいな新緑を見に行く、木に触れてみる(大きな木なら抱きついてみる)のも効果あると思いますよ♪

喜びすぎると 2021・3・29

怒・喜・思・悲・憂・恐・驚

などの感情を、中医学では「内傷七情」(ないしょうしちじょう)といいます。

感情が平坦に保たれていると、五臓六腑も調子が整っていますが、どこかの感情が「○○しすぎて」しまうと体にも影響が出るといわれています。

例として。。。

〇大笑いしすぎて、喘息の発作が出ちゃった・・・五行配当表を見ると、心(喜)が肺(悲)を傷つけてしまった、といった具合です。

〇喜びすぎている人は驚かすとよい・・燃えすぎた火を水(腎・驚)で弱める

コンサートで突然の爆音はよいのかも?(笑)テープ飛んできたりするやつです。みんないったんおちつこうか、みたいな(笑)

〇イライラしていたらは悲しい映画を観て涙を流すのがよい・・・肝の高ぶりを悲(肺)が抑えてくれる

面白いですね~。平常心、大切です♪

でも、大喜びしている人を驚かすのはちょっと気がひけますね(笑)

子どもは陽のかたまり 2021・3・27

ぽかぽか陽気も多くなって、活動的になってきます。

子どもは、陰陽でいうと「陽」のかたまりと言われています。

朝から寝る寸前まで元気いっぱい!

最近、ケガをして受診される方や問い合わせが多くなっている気がします。

春は陽気が高ぶる季節ですので十分気を付けてあげてくださいね♪

大人の方も同じく、せわしい時期でもありますので慌ててしまったり舞い上がってしまいがち(-"-)

なにごとも、落ち着いてこなしましょう。まずは深呼吸~です。

子育ての思い出 2021・3・25

私たち一家は、長女が小学校に入学する年の3月に他県から引っ越しできたため、ご近所にも学校にも1人も知り合いがいない環境でした。

親の心配をよそに、娘はおともだちもたくさんできて元気に登校していました。

ある日、近くのフードコートで食事をしていた時のこと、「お母さん、大丈夫だよ、お母さんにもおともだちができるよ!」と言うのです。

どうやら、私が他の親子連れの様子をぼーっと見ていたのが、さみしそうに見えたようです。

この時、初めて子どもに励ましてもらった私は、驚きと嬉しさと「子どもに心配かけちゃった」という反省に似た気持ちが混ざり合ったことを覚えています。

今考えると、長女はかなりがんばって新しい環境になじもうと一生懸命だったと思います。

だからこその言葉だったのだと思うのです。その気持ちを見せずに私を励ましてくれていたのでしょう。

小さいお子さんのお父さん、お母さん。

夜泣きや病気や反抗期・・・毎日先が見えない子育てにつかれてしまうことも多いと思いますが、お子さんは大人の一生懸命もちゃんと見てくれています。

お子さんのことをたくさん心配したり、悩んだり、それは全部愛情として伝わります。

そして、今度はそれをお父さん、お母さんに同じように伝えてくれますよ!

もっと大きくなると、周りの人すべてに愛情が持てるように育ってくれると思います。

この季節にいつも思い出す長女とのひとコマでした♪

おかげで、お母さんにもたくさんおともだちができましたよ。

水滞(すいたい) 2021・3・24

(10/13気滞①10/16気滞②12/4血虚①12/6血虚②2/13瘀血)

体の中の水回りが悪くなることです。

症状は・・・

むくみやすい、下痢しがち、雨の日に具合が悪くなる、めまい、乗り物酔いしやすい、鼻水鼻づまり、お腹がぽちゃぽちゃと音がする、などがあげられます。

鼻水は鼻の水滞、リウマチの症状のひとつ「朝のこわばり」も水滞、と漢方では考えます。

一般的に「体が重くてだるい」という感じです。「つかれた」は気虚(ききょ)です。

対策は、何といっても体を冷やさないことです。水分の摂りすぎにも注意が必要です。

ごくごくと飲むのではなく、温かいものをちょっとずつ、が良いでしょう。

オススメの食材は・・・

ウリ類や豆類!小豆、緑豆、はとむぎ、スイカ、きゅうり、大根、セロリ、冬瓜、もやし、ナス、いちご、キウイ、パイナップルなどなど。

余分な水を流してくれる働きがあります。

これから暑い時期においしいビールですが、ジョッキで飲むとかなりの水分です。

水はけを良くする「枝豆」と合わせるのも理にかなっているというわけです。

寝具を乾燥させておくこともポイントです♪

こころしずか♪ 2021・3・21

私が漢方を勉強している「薬日本堂」の新発売のど飴です!

その名も「心静のど飴」

こころしずか・・・いい響きだ~♪

では、入っている生薬を見てみましょう。

〇竜眼肉(りゅうがんにく)

竜の眼の肉??グロテスクな名前ですが、ムクロジ科のリュウガンの種の皮で鎮静・消化促進・強壮作用があります。

帰脾湯(きひとう)や加味帰脾湯(かみきひとう)という漢方薬に入っていて血虚を改善させてくれます。

現在、自分は帰脾湯を飲んでいます(^^)/

〇棗(なつめ)

大棗(たいそう)という生薬で、胃腸を整えて鎮静作用があります。

不安感、興奮、などにも。いろんな漢方薬に入っています。

〇板藍根(ばんらんこん)

アブラナ科のホソバタイセイの根っこを乾燥させたもの。

抗ウイルス、抗菌作用があると言われています。お茶にもなっていたり、単独で飴にもなっています。コロナが流行りだした昨年は売り切れたとか。

〇百合根(ゆりね)

心を落ち着かせてくれます。精神疲労によるイライラや不安、不眠など心の熱を冷ましてくれます。

〇金針菜(きんしんさい)

ユリのホンカンゾウの花のつぼみを乾燥させたもの。別名「忘憂草」(ぼうゆうそう)と呼ばれ、元気がなくゆううつな時に効果あり。余分な熱を冷まして気血水を巡らせてくれます。むくみにも。

〇霊芝(れいし)

おなじみ、サルノコシカケ科のキノコです。補血作用があります。

こうしてみると、気持ちを落ち着かせるものや、「血」(けつ)を補ってくれるものばかりですね。

「血」は精神活動の基礎物質!足りなくなると、イライラしたり落ち込んだりすることも。

産後のお母さん方にも超オススメです!!

味はルイボスティーです!(^^)!

ファミリーマート限定販売。小さい袋で100円ちょっとで買えますよ。

はとむぎ紅茶 2021・3・18

「はとむぎ紅茶」です。

はとむぎは「ヨクイニン」という生薬にもなっています。

化粧品などにも配合されていますね、ハトムギパックとかもあります。

むくみを取ったり、肌の調子を整えるはたらきがあるからでしょう。

自分は「水滞」(すいたい)の体質で、これから梅雨から夏にかけての時期は苦手なタイプです。むくみや、下痢などを起こしやすくなります。

肌の色が白く、ぷよぷよしているので冷えやすいとも言われました。(鍼灸院にて)

春先は、手足の指に小さい水ぶくれができてかゆくなることも多いのです( ;∀;)

今年は、春から梅雨の時期の備えてハトムギを摂るようにしています。

緑茶やウーロン茶、麦茶などと合わせてみましたが、私は紅茶が好みです。紅茶は温め効果もあるので冷えにもグーです♪

こころを守る 2021・3・16

実際、漢方薬の中にはこころの不調をやわらげるものがたくさんあります。

こころの不調、といえば対人関係において、他人の言葉や行動で気持ちが沈んだり、焦ったり、傷ついたり、自分を責めたり・・・ということがきっかけの場合が多いのではないでしょうか?

実は、私事ですが、昨年から5年手帳というのを書いていまして、ページを開くと1年前の今日のメモが見られるようになっています。それを読むと「そのことは1年後には解決しているから大丈夫」とか「それは大変だったね」など、1年前の自分に語りかけるようなことを書くようになりました。

そこでひらめいた!のです。

例えば、「今の言葉、傷ついた」と感じたら、自分に向かって「今のは傷ついたね、悲しかったね」とこころの中で言葉に出して言うのです。

ポイントは(^^)/

「そんなつもりじゃなかったのに」とか「だって~」とか「どうせ~」とか「自分がいけないから」などのいいわけや考察はしないことです。

それをすると混乱します。

嫌だった、傷ついた、悲しかった、イライラした、ことだけを声に出さずにこころの中でしゃべります。

ワンクッション時間を取れるので、売り言葉に買い言葉・・・ということもなくなるような気がします。

自分のこころを自分で守り、健康(健体康心)を保つのに、ひとつオススメの方法です♪

また、この方法は他人の話を聞くときにも応用できると思います。

「ただ聴く」ということです。

相談したつもりが説教されちゃった、またその逆で、相談したのに聞き役になっちゃった、といった具合です。

聞いてもらいたかっただけなのに、「話しなければよかった」という良くない結末になります。

今までの自分への反省の意味も込めて(-_-;)

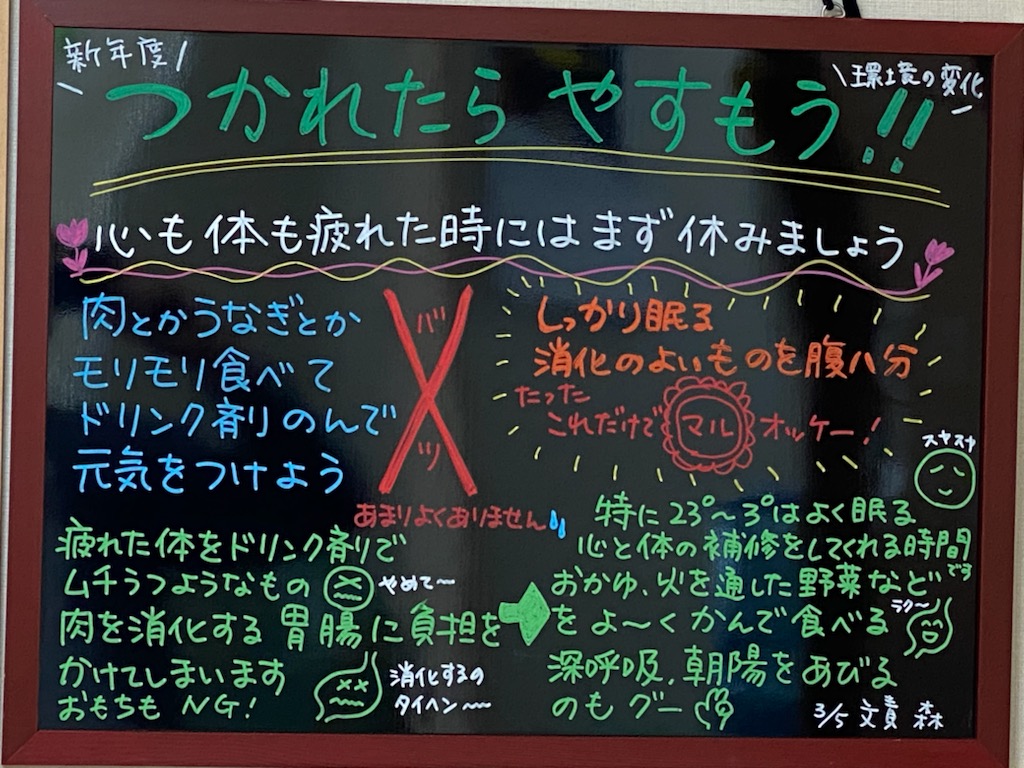

つかれたらやすもう! 2021・3・12

テーマはご覧のとおりです。

春はなにかとせわしく、環境の変化や新しいことが始まる季節でついつい無理をしてしまいがち。

つかれた時の簡単な養生法を書いてみました。

特に、やってしまいがちなことは「栄養をつけよう!」と思ってしまうこと。逆に身体の負担を軽くすることが養生、です。

若い方はお聞きになったことがないかもしれませんが、バブルの時代のドリンク剤のCMに「24時間働けますか?」というキャッチフレーズがありました。

今では、そんなCM流せない・・くらい時代は変わりました。

きちんと働くなら「早く帰って、おかゆ食べて寝よう!」です(^^)/

自分の心と身体をいたわってあげられないと、人の身体の心配はできないのだな、と肝に銘じています。

アザができやすい 2021・3・9

「脾」の働きのひとつに「統血」(とうけつ)があります。統血とは、気血水の「気」の固摂作用により血液が血管から漏れ出さないようにする「脾」のはたらきです。

(気のはたらきについては、11/6,11/7をご覧ください)

なんのこっちゃ、ですが要するに血液をもらさない役割があるのです。これが弱ると、内出血や不正出血、月経がだらだらと続く、鼻血などの症状が起こると考えます。

思い当たる症状があったら、「脾」をいたわってあげましょう。

五行配当表を見ると・・・

「胃」「思」などのキーワードがあります。暴飲暴食していないか?思い悩みすぎていないか?など、生活を見直してみることも大切です。

消化の良いものを食べたり、深呼吸でリラックスをするなどの対策が立てられます。

ただし、細かい内出血がたくさん出た!などの場合は、血液の疾患などのこともありますので「脾が弱っているのかな?」と言っている場合ではありません。

すぐに受診なさってくださいね。

補血しましょう 2021・3・7

もうピークは越えたらしいです、ホッ。

私も昨夜は、目がかゆくて起きてしまいました。

この「かゆい」というのは厄介です。目でも皮膚でもかゆいとこすってしまいます。

この「掻く」という行為は「気血水」(きけつすい)の「血」(けつ)を消耗するのだそうです。「血」は全身に栄養を運んだり、精神活動の基礎物質です。イライラします、栄養が行き届かなくなります(´;ω;`)

そんな時には血を補ってあげましょう!赤黒食材や酸っぱくて甘いもの、木の実などです。

赤身肉、赤身魚、クコの実、なつめ、くるみなどのナッツ類、黒豆、黒ゴマ、黒きくらげ、プルーン、ニンジン、トマト、レバー、牡蠣、ホウレンソウ、などなど。

黒ごまは何にでもパパっと振りかけられるので使いやすいですよ。

花粉シーズン、赤黒食材で「補血」してみましょう♪

もしかしたら 2021・3・5

特に、「去年までは症状がなかった」という方が目立つ気がします。

もしかしたら・・・

なのですが、コロナの世の中でなんらかのストレスがアレルギーを引き起こしているのかしら?と思ってみたりしています。

全く個人的な意見です。

ところで、五行配当表の「はなみず」は「肺」に属しています。

ということは、はなみずがひどい時には秋の養生も取り入れると良いのかも!と思いました。

秋の養生といえば、潤い食材を取り入れるのが良いと言われています。

色で言えば「白」い食材です。

大根、白菜、かぶ、えのき、白きくらげ、ゆりね、れんこん・・・などなど。

1頁目の8/24秋の養生もご覧ください。

画像は乾燥ゆりねです。

簡単なのは、おかゆと一緒に炊くのがオススメ。

ご飯を炊くときに入れるとどうなるか・・・したことはないのですが、今度やってみよう。ホクホクして美味しそう♪

きんかん 2021・3・2

かわいいネーミングですね。

最近スーパーでよく見かけるので買い求めます。

<きんかん>

からだを温める「温性」の食材です。

「肝」の機能を整えて、気の流れをスムーズにしてくれます。

鬱々とした気持ちをすっきりさせ、消化を良くし、胃もたれにも効果があります。

また、痰を取り去る効能もあるそうです。

この、宮崎の「たまたま」は皮がやわらかくてとても甘いきんかんです。種が多いので、お子さんにあげる場合は気を付けましょう。

お砂糖で煮てもおいしいですね。

気持ちをリフレッシュさせてくれるのうことは「春」にピッタリの果物ですね♪

気分が沈みがちの時に「ガリッ」とかじってみるのもいいかもしれません。

参考文献:週刊朝日MOOK「未病から治す本格漢方」

どんなときも 2021・3・1

その中のセリフに・・・

「どんな状況下でも、ちゃんと食べてちゃんと眠れることが宇宙飛行士の最低条件だ。」というようなものがありました。

まさに、これこそ健康な身体の理想です。

ちょっとやそっとじゃびくともしない身体、理想ですね。

養生というと、これをしなくてはいけない、とかこれはしてはならない、と思いがちですがそうではないのだと思います。

どんなことがあっても、邪気に負けない身体を作ることが養生。

そして、養生は習慣になるほどに続けることが大切なのかもしれません。

そんなことを感じました。

ちなみに宇宙兄弟、宇宙好きにはとても面白い映画でした♪

五虎湯(ごことう) 2021・2・26

4回目です・・・(8/14五苓散、10/29葛根湯、12/28小建中湯)

今回は「五虎湯」(ごことう)です。

痰がらみの咳が出る気管支炎や喘息に使われます。生薬が5種類で「五」「虎」は白い生薬が入っているので白虎になぞらえて、なのだそうです。

かっこいい名前です(^^)/

入っている生薬は・・・

〇麻黄(まおう):マオウ科の植物の茎。咳を止めます。

〇杏仁(きょうにん):あんずの種。正確には種の中にある核の部分。麻黄とコンビで制を止める作用があります。

〇甘草(かんぞう):マメ科の甘草の根っこや茎。胃腸を整え、ほかの生薬の調整をします。

〇石膏(せっこう):あの石膏です。天然の含水硫酸カルシウム。冷やす効果があります。

〇桑白皮(そうはくひ):クワ科のマグワの根っこの皮。咳を治し、むくみをとります。

根っことか皮とか茎とか天然の石膏とか、漢方薬はほんとうに興味深いですね。

甘みがあるのでお子さんでもすんなり飲めている方が多いようです。

痰がらみの咳が続くと西洋薬では気管支拡張剤が処方されることが多いのですが、その代わりに五虎湯を飲んでいるお子さんが何人かいらっしゃいます。

小さいお子さんが飲めているのだから・・・と、粉薬が苦手な実母に「お湯で溶かして飲んでみて」と渡してみました。

喘息の薬を常用していて、色のついた痰が多いと言っていたので試してもらったのです。

甘いのでお茶がわりに飲めたようで、いつの間にか痰が出なくなった!と喜んでいました。「おせんべいを食べながら飲んでもいいかしら?」との質問があったので、せんべいでも羊羹でもいいですよ、と答えました(笑)

このように、長い間飲む漢方薬ではなく症状が治まったらやめてもらう感覚で使うのかな、と思います。

使いやすい漢方薬のひとつだと感じています♪

参考文献:岩田健太郎著「つまずきから学ぶ漢方薬」 週刊朝日MOOK未病から治す本格漢方2020

花粉症 2021・2・24

というより、来院するお子さんのほとんどがアレルギー性鼻炎や結膜炎のお子さんたちです。目が真っ赤になっていてかゆそう(>_<)

五行配当表を見てみると、肝のキーワードに「春」「風」「目」とあります。

春の嵐などと言いますが、風が強い日が多いですね。花粉症などのアレルギー性鼻炎や結膜炎は、「風邪」(ふうじゃ)といって風による邪気によるものです。

風が吹くから花粉が飛ぶというより、邪気が風と共に体の表面から入り込んでくるイメージ。また、身体の中で風が吹く「内風」(ないふう)という言葉もあります。

こんな時には、「衛気」(えき)と呼ばれるバリア機能が風邪(ふうじゃ)をブロックしてくれます。

まずは、早く寝ましょう♪よく噛んで食べましょう♪目をいたわってあげましょう♪

もちろん症状がひどい場合は薬を使いますが、その前にまず養生!(^^)!

「くしゃみや鼻水がひどいから、ごはんはよく噛んで食べ、しっかり眠ろう!目も休ませてあげるとかゆいのがよくなるかもしれないよ。」

と、お子さんに教えてあげるのはいかがでしょうか。

※1頁目8/21,8/23の「じんましん①②」もご覧ください。同じような内容です。

五行配当表でも、「金」(こん)と「肝」は相克の関係。「金」のキーワードには「はなみず」「鼻」「皮」とあります。

そういえば、じんましんの方も多いです・・・。

大河ドラマ 2021・2・20

明智光秀の物語でしたが、登場人物の中に医者の「東庵先生」と助手の「駒」さんがいます。これは今回のドラマだけの架空の人物のようですが、最初から最後までかなりの重要人物として描かれていました。

その時代の医者なので、お灸や鍼治療、そして生薬を売ったり煎じたりする場面が多くあり、そこだけは興味深く見ていました。

戦争がはじまると「丸薬」といって持ち歩くことのできる玉の薬を作ります。

駒さんが、この丸薬を戦に向かう武将にそっと渡す場面もありました。白い薬包にの中にはかなり大きな丸薬が数粒・・・。

(どうやって飲んだのだろう?)

別の話ですが・・・

友人のお父さまが、ご自身の戦争体験をつづった本を自費出版されて、拝見しています。

大変興味深い手記なのですが、その中にこの丸薬が出てきます。

海外の戦地ではその土地の水を飲まないよう命令されてはいても、過酷な状況で口にしてしまう。すると、ひどい下痢に見舞われるのですが行進の列から取り残されないよう垂れ流しのまま歩くのだそうです。想像することすら難しい、今では信じられない時代です。

そんな時に、正露丸はとてもよく効いたと書いてあります。お守りのように大切に懐に抱いていたのでしょう。

漢方薬は戦時中から日本人のお守りだったことがうかがえます。

ちなみに・・・

正露丸といえば「ラッパのマーク」

調べたところ、このラッパは兵士に食事を告げるラッパのことでコマーシャルで流れるあのメロディーなのだそうですよ♪

胸の真ん中 2021・2・16

このあたりには、「任脈」というツボが股から顎までまっすぐに、たくさんあって、胸の真ん中には「だんちゅう」というツボがあります。

気持ちを落ち着かせてくれます(^^♪

思えば・・・言葉に詰まった時や心配な時、感情が揺れ動いた時によくここを触ったりたたいたりしませんか?

「感激~♥」みたいな場面で・・・(笑)

自然とツボに手が行くのでしょうか。

私も、朝起きたときや仕事の前にスリスリっとすることがあります。お子さんならお母さんやお父さんがしてあげても良いと思います。

不安や心配、イライラ、焦燥感などがあったらお試しください♪

他にも、香水などを手首や耳の後ろに付けますね。ここにもリラックスや安眠のツボがあるんですよ。

香水は仕事柄使いませんが、気に入った香りのボディークリームなどを毎朝このあたりに少しすりこんでいます。

ツボは本格的に学ぶには難しいですが、日ごろからいくつか自分に合ったツボを探すのも良いかもしれません。おまじない、です。

牡蠣 2021・2・14

お子さんたちの様子はいかがでしょうか?不安をうまく表現できない子どもたちの場合は、急に甘えん坊になったりわがままになってみたりするかもしれません。

そんな時には、それを受け入れてぎゅーっと抱っこしてあげてくださいね。

トップページにもリンクしてあります「教えて!ドクター」のアプリには「災害と防災」というメニューがあります。準備から心のケアまで幅広い項目がありますので、この機会にぜひとも目を通してみてください。フライヤーもありますので待合室にも貼っておきます。

さて、昨夜の地震や今夜からやってくる爆弾低気圧に備えて今夜は何を作ろうか。。。と冷凍庫をのぞいたら牡蠣がありました!

お水、酒、ザラメで煮ます。

イライラを鎮めるしょうがも加えてみました。

牡蠣は不安な気持ちをやわらげてくれる食材なんですよ。

「牡蛎」(ぼれい)といって、牡蠣の殻が漢方薬に使われています。

<牡蠣>

体を冷やしも温めもしない「平性」。五味は「甘・鹹」です。(五味については2/5参照してください)「肝」と「心」に帰経。

「血」(けつ)を補って精神安定させてくれるので、ストレスや不安感、イライラを解消してくれます。

不眠や慢性疲労など心身の健康に役立つ食材です。

牡蠣、お子さんはちょっと苦手でしょうか。

他にも不安やイライラに良い食材がありますよ♪

不安な時には「ココア」も良いそうです。「卵」も気持ちを穏やかにします。「小麦粉」を使った料理も気持ちを安定させてくれます。

野菜だと「小松菜」も精神安定の効果あり。

薬膳は体だけでなく心のケアもできるってすごいと思いませんか?

参考文献:薬日本堂監修「薬膳。漢方の食材帳」

瘀血(おけつ) 2021・2・13

(血虚については1頁目の12/4,12/6をご覧ください)

イメージするとしたら「ドロドロ」の血です。一番身近な「瘀血」は打撲によるアザや、顔にできる「シミ」、目の下の「クマ」などです。

女性なら、生理の時にどろっとした塊が出る、刺すような固定痛がある、腰痛、肩こり、なども「瘀血」によるものかもしれません。

古傷が傷む、冷えのぼせ、舌が紫色・・・なんていうのも「瘀血」のサイン。

先日、30年近く前の帝王切開の傷が痛みました、ドロドロ血だったのかもしれません。

原因としては、「冷え」と「ストレス」「疲れ」などです。

体を冷やさない、湯舟につかる、下半身の運動をして血行を良くするのが良いでしょう。

長時間同じ姿勢でいるのもよくありません。座りっぱなし、立ちっぱなし、などの時には30分に一度は足踏みしたりかかとを上げ下げしたりなどの簡単なストレッチも効果大です!

オススメ食材としては、辛味野菜(ネギ・にら・玉ねぎ・しょうが・らっきょう・みょうが・黒きくらげ・など)、ほかには黒豆やカニなどが良いようです。

中でもらっきょうは手軽に食べられますので特におすすめします。

我が家では、昨年から自家製のらっきょうを漬けて1年を通して食べています。鳥取のらっきょう、とても美味しいです。

オススメのツボとして、「血海」(けっかい)があります。血の海・・・って効きそう(笑)

場所は、ひざのお皿の内側の上端の角から3指分上です。座っていても押せる場所ですね。お灸でもよいと思います。

悲しいことに「瘀血」は老化とともに進みます。年を重ねるごとに対策をしておくと健康寿命をのばせるかもしれませんね♪

食パンと菓子パン 2021・2・11

「食パン=食事パンのこと」

そうなると、菓子パン=菓子ということになります。

朝ごはんがケーキ、メロンパン、チョコパン、という方はできたら「食パン」に変更していくことをオススメします。

実は、我が家もそうだったのです。手軽ですぐに食べられる甘いパンを長年朝ごはんにしていました(;'∀')

タイムマシンがあったなら、30年くらい戻って自分に助言したいほどです。

漢方を学んでいる今となれば、朝は「おかゆ」が一番よいと思います。パンは乾燥していますので、身体も乾燥させてしまいます。

乾燥の「燥」という字は五行配当表では五臓の「肺」に分類されます。そして、「肺」は「肝」をいじめてしまう相克の関係です。

春は「肝」の季節、花粉症などの症状をひどくさせないためには「肺」のケアも必要です。

(1頁目8/24 秋の養生をご覧ください)

少し話がそれましたが、菓子パンなどの甘いものは花粉症やアレルギーを悪くすると言われています。

甘いものを欲したら、いもやかぼちゃ、コーンなどの自然の甘味をとるようにするとよいかもしれません。

砂糖として使うなら、植物からできている「てんさい糖」がオススメ。「ビート糖」とも呼ばれています。

(ビートたけしさんの名前の由来はこのてんさい糖らしいですよ、天才たけし!)

でも、菓子パンが悪者というわけではありません。「いつ食べるか」がポイントなのです!(^^)!

適しているのは「おやつ」の時間です。

おやつの語源は江戸時代の「八つ時」からきています。14時~16時の間です。その頃、食事は1日2回だったため捕食の時間だったのですね。

その時間は、甘いものと気を降ろす苦みのコーヒーや緑茶をいただくのは理にかなっているようです。

食パンは食事に、菓子パンはおやつに♪

五味 2021・2・5

五行配当表と一緒にご覧ください。

酸味:ひきしめる。 気血水の漏れを止める。

汗がとまらない、トイレが近い、下痢、不正出血、などのときに。

梅・酢・桃・ハスの実、など。

苦味:熱を冷ます。上がった気を降ろす。

胃もたれ、便秘、熱、のどがかわく、目の充血、などのときに。

苦瓜、菊花、緑茶、コーヒー、など。

甘味:滋養強壮。痛みの緩和。胃腸のバランスをとる。

疲れ、だるさ、筋肉の緊張などのとき。

ナツメ、玄米、かぼちゃ、とうもろこし、にんじん、など。

辛味:発汗により外邪を発散させる。

カゼ、固定の痛み、腹部膨満感などのとき。

ネギ、シソ、しょうが、大根、にんにく、など。

鹹味(かんみ)しょっぱい味:塊や固いものをやわらかくする。

ポリープ、しこり、便秘、などのとき。

昆布、海苔、海藻、など。

食べた時の味と、はたらきは必ずしも一致しないようです。

日中は陽気が盛んになるので、緑茶やコーヒーなどの苦味を取り入れカッカした気を降ろすのがよいのですね。

鹹味(かんみ)については理解がむずかしいのですが、「海から採れるもの」というイメージでよいのかと思います。

海藻深層水や、酸化マグネシウム(便秘の薬)などは、この鹹味に入ります。なるほど、です。

ただし、激辛ラーメン食べて外邪を発散させたぜ!とか、滋養強壮のためにケーキ10個たべちゃった!というのは全く違うのでご注意を(笑)

あくまでも自然な味の分類です。不調のある五臓を助けてくれます。もちろん、どれかだけを多く摂るのではなく五行のバランスを保つことも大切♪ぜひ、五味を食卓に取り入れてみてください(^^)/

立春 2021・2・3

くわしくは、こちらをご覧ください。→暦生活

しかも、今日は「一粒万倍日」といって、一粒が何万倍にもなる縁起のよい日なのだそうです。

昨晩は節分で豆まきをしたご家庭も多かったと思います。鬼役はお父さんでしょうか?(笑)

関東では炒った大豆を撒くのが一般的ですが、子どもたちには気管に詰まらせてしまうと危険な大きさの豆です。「福は内~」と部屋に撒いた豆があらぬところから出てきて拾って食べてしまうと大変です!気を付けましょう。

北海道では、落花生を殻ごと撒く風習があるそうですし、中国地方ではこんにゃくを食べる、(デトックスですね)京都では仮装して練り歩くなど節分にはいろいろな行事があると知りました。

どちらにしても、「鬼」とは邪気や疫病のことなので今年はいつも以上に退治したいところですね。

ところで、渡辺さんは豆まきをしなくて良いとご存じでしたか?

昔、「渡辺綱」(わたなべのつな)という武将が鬼退治をしたそうで、渡辺さんは豆まき免除されているとか・・・。

これにはびっくりしました。

日本の季節の風習を調べてみるのも面白そうです♪

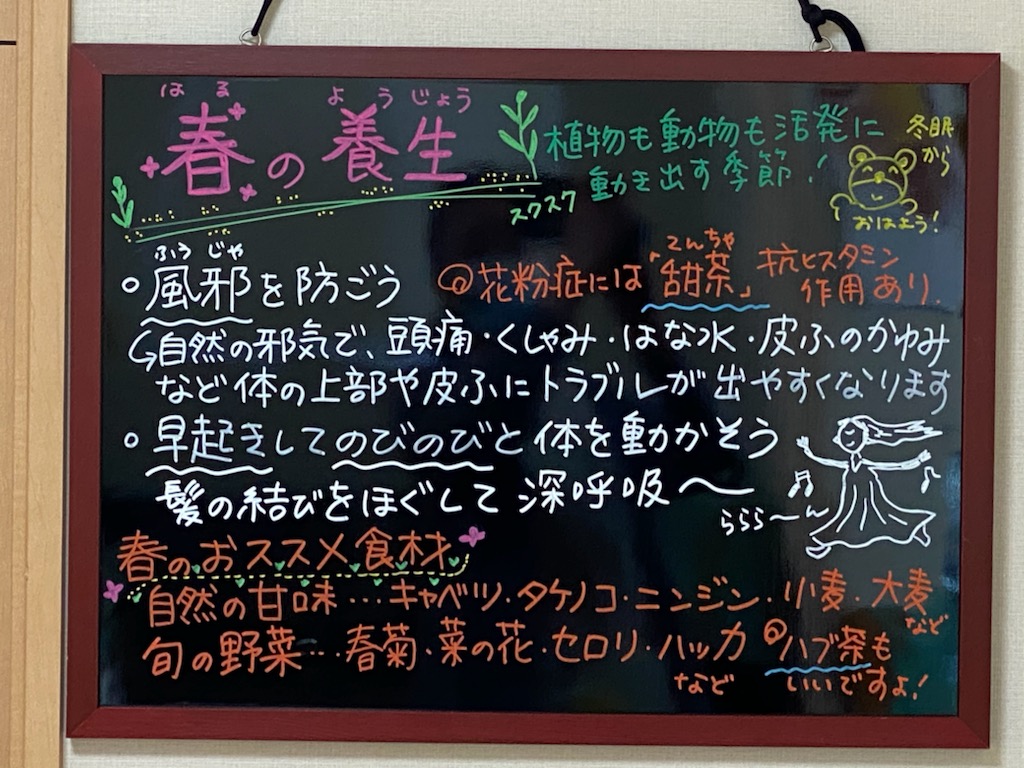

春の養生 2021・1・31

「春の養生」です。

今年は2月3日が立春、ここからは陽の気がどんどん増えてきます。

春になるといや~な花粉症。これも、漢方では「風邪」(ふうじゃ)といって風の邪気のしわざと考えます。

風邪は舞い上がり急激に変化する特性があるので、体の上の方に出た症状があちこちで悪さをします。

くしゃみが出て鼻水たらー目もかゆい(>_<)・・・となるわけです。

また中国医学の古典「黄帝内経」(こうていだいけい)では、春の過ごし方について「のびやかに」過ごすのが良いと書かれています。

春の養生は次にやってくる「夏」を元気に過ごすためのものでもあります。

春の養生を怠ると、夏には「寒性」の病になりやすいとも書かれています。

五行説を見てみると・・・

春は「木」のキーワードです。五臓の「肝」が高ぶったり傷んだりする季節でもあるので、肝をいたわるのがよいとされています。「風」もありますね。

肝にかかわる言葉として「カンにさわる」「カンしゃく」「カンきわまる」などがあるように、春の養生はリラックスするのが一番のようです♪

目のピクピク 2021・1・29

一時的ならいいのですが、同じ場所がずっとピクピク・・・あまり気持ちの良いものではありませんね。

これは、五臓の「肝」が高ぶっているために起こる現象なのだそうです。

「肝は目に開竅(かいきょう)する」と言われていて、肝の不調は目にあらわれます。

「筋」→ピクピクは筋肉のけいれん?

「怒」→ストレスも原因?

どれも五行の「木」(もく)のキーワードです(^^)/

ということで、対処法としては「肝」を落ち着かせてあげるのがよいでしょう。具体的には香りの良い春の葉野菜を摂ることや自然の甘味を取り入れる、消化の良い食事をよく噛んで食べる、などがあります。

これは、そのまんま「春」の養生でもあります。

さらに、「気滞」の時の養生もよさそうです。(1頁目10/13,10/16を参照ください)

五行配当表はこんな風に活用します。

ただし、どんなこともこれに当てはまるわけではありません、臨機応変に考えるのが大事です♪

苦味 2021・1・26

今年の「立春」は2月3日ですので、その日から「立夏」までが春です。

春の食養生としては「苦味」をとると良いとされています。緑茶は「苦」に分類されるのでこれからの季節はお茶を飲むなら緑茶が良いかもしれません。

冬眠から目を覚ました熊は、「クマザサ」をたくさん食べてデトックス(解毒)をするのだそうです。冬の間に溜まった毒素を体の外に出すためです。

人間も同じで、春になると苦い食材が店頭に並びますね。

ふきのとう(てんぷら美味しいです)菜の花(お浸しやサラダで)春菊(まさに春の菊と書きます)ミント(リラックス効果もあり)セロリ(炒め物にしてもおいしい)などなど。

お子さんには苦手なものが多いかもしてませんが、味付けを工夫してみるのも楽しそうです。

そろそろ冬の食材から春の食材にチェンジする時期ですね♪

癒し 2021・1・24

昨年の梅雨のころ、むしょうに水に入りたくなり、久しぶりにプールで泳ぎまくっていました。

そして、秋にはむしょうに滝が見たくなって音楽アプリで滝の音を聞いていました。

更に、最近むしょうに炎が見たくなり、NHKの「魂のたき火」という番組を見て落ち着き、キャンドルの炎をじっと見つめてみたりしています。

さて、五行説の「木(もく)火(か)土(ど)金(こん)水(すい)」ですが・・・

木→怒、火→喜、土→思、金→悲、水→恐・驚

の感情が意味付けられています。それぞれは、

「相生」(そうせい)といって相手を生じ促進する関係、

「相克」(そうこく)といって行き過ぎを抑制しバランスをとる関係性を持ちます。

(五行の図は1頁目の12/12桃太郎を参照してください、そのうち大きいのも書きますね)

恐れ(水)、喜び(火)というのは「相克」の関係です。

なるほど・・・

プールで泳いでいた頃よりは、ちょっと気持ちが落ち着いてきた気がします。おそらくホルモンバランスの崩れや世の中のことに対する不安があったのかもしれません。あくまでも自己分析ですが。

このように、五行説は気持ちの整理ができたり占いができたりします。

森林浴したいな~、土いじりすると落ち着くな~、というのも「木」「土」が関係しているように思います。

いづれにしても、人は自然によって癒されるというこが良くわかりますね。

薬日本堂「漢方ライフ」の五行占いはこちら。ご興味のある方はどうそ♪

ストレス発散法 2021・1・19

「フキハラ」ってご存じでしょうか?

「不機嫌ハラスメント」のことだそうです。〇〇ハラスメントという言葉が増えていくのもどうかな~と思いますが、「フキハラ」とストレス発散法について書いてみます。

愛読している1冊の本があるのですが、こんなことが書かれていたのを思い出したのです。

「ストレス発散は自分も他人も傷つけない方法で」

ナツメ社出版 「まいにち漢方」 櫻井大典著

不機嫌の原因はおそらくなんらかのストレスなのではないかと考えます。だからといって、それを表に出して周りを困らせてしまうのはよくありません。では、じっと我慢する?それもよろしくありません。大人の場合ですが・・・。

子どもたちはまだそういった気持ちのコントロールがうまくできないために、泣きわめいてみたり怒ってみたりするわけですね。

自分のイライラやストレスをどんな風にしたらやわらげることができるか、ちょっと考えてみるのも良いと思うのです。

クラシック音楽を効く、深呼吸する、気持ちを紙に書いてみる(そしてやぶって捨ててしまう)、土を触る、信頼できる人に打ち明ける、などなど自分に合った方法がなにかあるはずです。

そして、他人の不機嫌を自分のものにしない、というのもあります。不機嫌はその人自身の問題なのです。

一番簡単な方法は、距離を置くことかなと思います。

ディスタンスですね。それは、その人を邪険にするのとは違いますよ。一時的に自分を守る方法です。

「自分も他人も傷つけない」・・・とても優しい言葉だと感じます。

「まいにち漢方」は待合室にもありますので、ぜひお手にとってみてください♪

カリン 2021・1・16

咳や喉の痛みに効くと聞いていたので、実が熟してからジャムにしてみました。

カリンは皮がベタベタとしてきたら熟しているのだそうですよ。鼻を近づけるととても良い香りがします。

<カリンジャムの作り方>

画像は中くらいの大きさ2個分で作ったジャムです。

カリンをザクザクと切ります。種も皮も全部です。

それを鍋に入れヒタヒタの水を入れて30分くらい煮ます。

それを、ふきんかガーゼを敷いたざるにあげます。

少し冷めたところでぎゅーっと絞ります。私はゴム手袋をして絞りました。

絞り汁に、半量~同量の砂糖を加えて煮詰めます。

液が琥珀色になってトロッとしてきたら出来上がり。

<カリンのはちみつ漬け>

熟したカリンの実をうすく切り、はちみつの漬け込みます。しばらくすると、カリンがしなびてきて液がさらさらになってきたらできあがり。

どちらも、小さじ2杯くらいをお湯で割って飲みます。

カリンは漢方薬の「木瓜」(もっか)で、古くから咳止め、鎮痛、利水、疲労回復に有効とされているそうです。

(参考文献:松田邦夫著「症例による漢方治療の実際」)

症状があるときに試していないのですが、ヨーグルトにかけていただいています♪

蛸 2021・1・13

<蛸>

体を温めも冷やしもしない「平性」です。

「気」「血」を補ってくれる食材で元気をつけてくれます。

高血圧や動脈硬化を防ぐ効果もあります。

また、関節の動きをスムーズにして足腰の老化にも良いそうです。

老化つながりで、物忘れがひどい時にも・・・。

月経不順にも良いようです。

「タコっ」と叱られることがありますが、頭の中が空洞であまり良くない意味のようですが、奇しくも物忘れに良い食材とは蛸が聞いたら喜ぶに違いありませんね。

足腰にも良いというのは、足が八本もあるから?

いかは十本ですが、やはり同じような効果があります。

新鮮ならお刺身で、薄切りにしてチヂミにしてもグーですよ♪

参考文献:「薬膳・漢方の食材帳」薬日本堂監修

ストレッチ 2021・1・11

ついつい体を縮めてしまいがちですが、30分に一度は思い切り体を伸ばしましょう!

肩を後ろに引いて胸を開くと「気」が巡ります(^^♪

うーーーんと背伸びをする

首をまわす

腕をまわす

足踏み

これだけでも、気分もスッキリしますよ。

ついでに、窓を開けて換気もしましょう。深呼吸も忘れずに。

小青竜湯 2021・1・8

(1頁目8/14五苓散10/29葛根湯12/28小建中湯)

今回は「小青竜湯」(しょうせいりゅうとう)です。

水っぽい鼻水、くしゃみ、鼻炎、などの時に使います。ですので、緑色のどろどろした鼻水の時には使われません。

味はちょっぴり酸っぱくて、甘いです。酸味のあるジュースやマヨネーズなどと味の相性が良いようです。

入っている生薬は・・・

〇麻黄(まおう):マオウ科の植物の地上茎。呼吸困難、咳、むくみを治します。

〇桂皮(けいひ):シナモン。体を温めます。

〇芍薬(しゃくやく):シャクヤクの根っこ。筋肉の緊張やけいれん、痛みを取り去ります。

〇半夏(はんげ):サトイモ科の植物の塊茎。乾かす作用。水分の停滞を治してくれます。

〇細辛(さいしん):サイシンという植物の根茎。水分の偏りを治してくれます。咳、鼻閉に。

〇甘草(かんぞう):マメ科のカンゾウの根や茎。胃腸を整えたり神経の興奮を収めてくれます。

〇乾姜(かんきょう):ショウガを蒸して乾かしたもので、体を温めます。

〇五味子(ごみし):ゴミシという植物の果実。咳やタンに効きます。下痢を止める作用も。

以上、8種類の生薬からできています。

ざっと見ると、水分の調整をしてくれたり、咳やむくみを和らげるようです。水っぽい鼻水に効きそうです。

さらさらした鼻水ということは体が冷えています。逆に色が付いていてどろどろの鼻水の場合は体に熱がこもっているのだそうです。ショウガを蒸してから乾かした「乾姜」は小建中湯に入っている「生姜」よりも温めパワーがあるのだそうです。蒸すという手順があるだけでパワーアップするのですね。

生薬の不思議なところです。

余談ですが・・私が通学していた(コロナの世の中になってからは通信になってしまいましたが)薬日本堂の品川校には「漢方ミュージアム」があり、様々な生薬が展示してあります。そこで、根っこや葉っぱや茎やぬけがら?などを眺めてまったりするのが好きでした。家族が初めて漢方薬を飲んだ3日後に「普通の人ってこんなに楽なんだね」と言った言葉を思い出すのです。ここにある生薬たちが、自分の家族を苦しさから解放してくれたと思うと思わず手を合わせたくなるのです。

小青竜湯は、アレルギー性鼻炎で朝起きた後からくしゃみ鼻水が止まらなくなるような場合は朝食の前に飲んでみるのもよいかもしれません。

花粉症の季節にも使えそうな漢方薬です。

参考文献:

岩田健太郎「つまずきから学ぶ漢方薬」 週刊朝日MOOK漢方2019

坂﨑弘美・新見正則「フローチャートこども漢方薬」びっくりおいしい飲ませ方

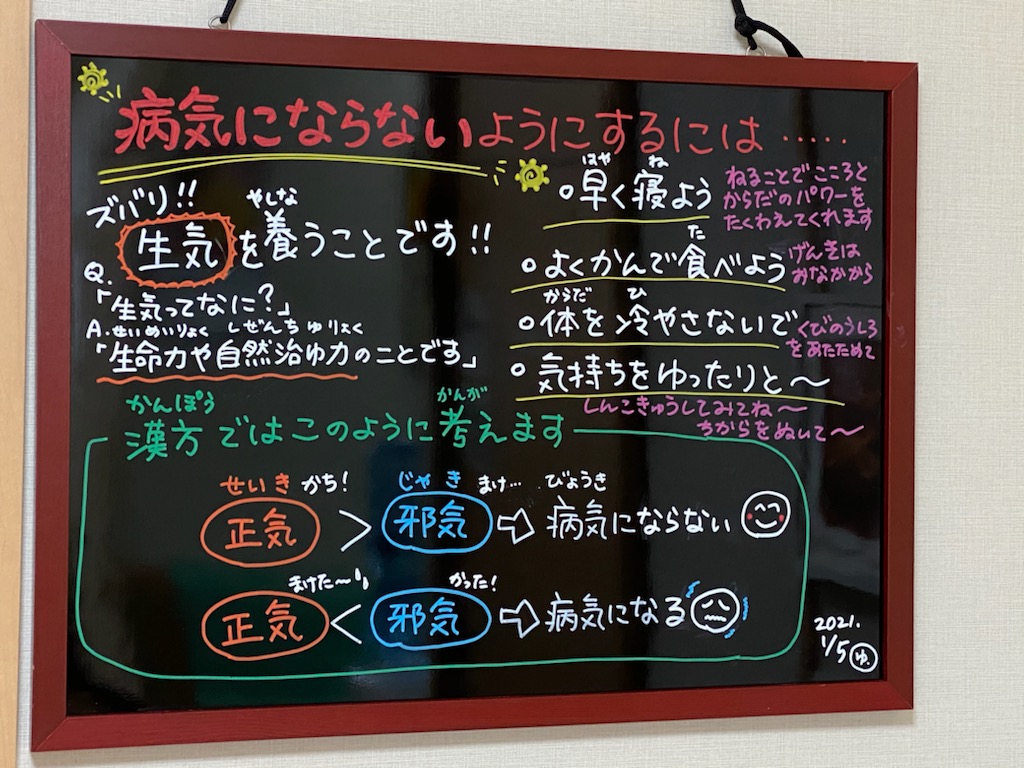

院内掲示板より 2021・1・5

診察にいらっしゃる患者さんが少ないので( ;∀;)

こちらにも紹介させていただきます。

あれもこれも書きたくなりましたが、できるだけ簡単にまとめてみました。

今週末にも緊急事態宣言が発令されるようですが、自分たちにできることは、病気にならない体を作ることしかありません。

養生としてはどれも基本的なことで簡単です。

特に「質の良い睡眠」は健康にも美容にも大いに役に立ちます。人は寝ている間にいろんなことをしています。

心身の修復もしてくれるし、食べたものをエネルギーに変えて、いらないものを便にしてくれたり、「気」や「血」を補充してくれたり・・・。

その次に大事なのは「気持ちをゆったりと~」。いつもキリキリ、バタバタ、アクセク、していると体もそれに連動してしまいます。心と体はつながっているからです。(自分にも言い聞かせつつ)

何も特別なことはしなくとも、病気にならない体は作れるのです♪

今日から通常どおりです 2021・1・4

仕事始めというお父さん、お母さんもいらっしゃると思います。

連休が続くと、仕事に行くのがイヤだな~とか、ドキドキするな~とか、ずっと家にいたいな~などと思いませんか?

私はすごく思います(笑)

その負の気持ちをひきずってしまうこともありますが、その気持ちを受け入れてあげる(自分で)ようにしました。

深呼吸しようとか、気を巡らせようとか、自分をリフレッシュさせようとして精いっぱいになり、かえって逆効果・・・

身動きが取れないこともあったからです。

開き直りとは違いますよ~。仕事はキチンとしなければいけません。社会人としての責任です。

が、自分の気持ちをコントロールすることはできるのだと思います。難しいですが。

またまたウンチクを書いてしまいそうですが、このブログも「また養生とか言ってるよ~」程度に、見てくださったら嬉しいです。

なにしろまだ勉強中のノートですから、ご意見などもいただけたら幸いです。

さて、そろそろ出かけます~。(出勤前に書いていますよ)

今、NHKニュースのアナウンサーが「なぜ1月4日よ、月曜日なのか!」と言っていました。

笑いました!みんな同じなんですね。

明けましておめでとうございます 2021・1・1

自宅から見た「初日の出」です。

めっちゃ電線入り込んでますが・・・

ご近所さんの屋根から昇る太陽ですが・・・(;・∀・)

正真正銘、2021年元旦の太陽です!!先生と一緒に拝みました。

今年はどんな年にしたいですか?

自分は毎年なんとな~くイメージを膨らませてみます。

2021年は「肩の力を抜く」です!(^^)!

というのも、年末に肩~首~背中~右腕に痛みとしびれと冷感が続いたため、初めて鍼灸院に行ってまいりました。

肩こりの自覚はゼロだったのに、「カチコチですよ」と言われてびっくり。そういえば、力はいりすぎてたなぁ~、と反省した出来事でした。

今年も、自分の心と体と向き合い、ほどほどにそして細く長く養生して、時々漢方薬の力も借りて元気に過ごしたいと思います。

ウイルスを寄せ付けない体を一緒に作っていきましょう!

今年もお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。

はくさい 2020・12・30

美味しいですよね(^^)/

<白菜>

体を温めも冷やしもしない「平」の食材。

体にこもった熱を冷まし、喉の乾燥を潤してくれます。

胃腸の調子を整え、腸も潤してくれるので便秘にも効果的!

水分代謝を良くする効果があるので、むくみや二日酔いなどにも。

お正月には、もってこいの野菜ですね。

我が家では、私の祖母がよく作っていた「白菜のニンニク漬け」を良く作ります。

白菜を食べやすい大きさに切って大きなビニール袋に入れ、薄切りにしたニンニクと塩、輪切りのとうがらしを混ぜて袋の上からモミモミ。

水が出て、白菜がしんなりしてきたら出来上がり!

美味しいですよ~♪

参考文献:薬日本堂監修「薬膳漢方の食材帳」 実業之日本社

小建中湯 2020・12・28

といっても3回目ですが・・・(1頁目8/14五苓散、10/29葛根湯)

最近、先生が良く処方する「小建中湯」(しょうけんちゅうとう)です。

子どもの便秘や下痢に良く使われるものです。

夜泣き・夜尿症などにも効果があります。小→小児 健→すこやかに 中→お腹(体のまんなか)という意味もあるようですが、もちろん大人の方でも使えます。

湯→最後に「湯」(とう)が付いている漢方薬は本来お湯に溶かして飲むと良いのだそうです。

さて、入っている生薬は・・・

〇膠飴(こうい):飴です。小麦やイネの種皮を除いた種に麦芽を加えて糖化させたもの。胃の働きを良くします。

〇芍薬(しゃくやく):芍薬の根っこ。お腹の痛みやけいれんを取り除きます。

〇甘草(かんぞう):マメ科の甘草の根や茎。胃腸を整えます。

〇桂皮(けいひ):シナモン。体を温めます。

〇大棗(たいそう);なつめ。お腹の調子を整えます。

〇生姜(しょうきょう):しょうが。吐き気を治します。発汗させる働きもあります。

以上6種類の生薬からできています。

主に消化器の働きを良くしてくれますが、それによって皮膚症状や鼻水、咳、痰、などの症状が改善してくることもあります。

飴が入っているので、甘くて飲みやすい漢方薬です。

「コロコロの便だったのが、するっと出るようになった」

「良く食べるようになり元気になったので、続けて飲ませたい」

「なんとなく調子が良さそうなので、もうちょっと飲んでみます」

「お腹が痛くなることが少なくなって、気持ちも落ち着いてきました」

「子どもがこれを飲むと安心すると言っています」

小建中湯を飲んでいるお子さん本人の感想や、親御さんの感想です!

漢方薬によって、体調が良くなったというお話を聞くと嬉しくなります♪

参考文献:岩田健太郎著「つまずきから学ぶ漢方薬」 週刊朝日MOOK未病から治す本格漢方2020

太陽の光 2020・12・26

たくさんの砂がカプセルに入っていたそうで、その砂を研究することで地球の成り立ちが分かるということです。

宇宙の塵が何十億年という前から銀河を作り、そこに太陽系が生まれ地球ができました。

太陽を中心に様々な惑星がその周りを回っています。

先日、約400年ぶりに大接近をした木星と土星もその惑星です。

地球は太陽からの距離がちょうどよいため、私たちは快適に暮らすことができるようになったわけです。

その太陽の光は「後天の気」と言って私たちの体に「気」を作ってくれます。「気」とはエネルギーで生きる源です。

冬は太陽が出ている時間が短いので、朝から太陽の光がある日には日光浴をしましょう!

特に、朝日を浴びるのは効果大です♪

浴びる場所は、できたら背中がよいです。人間の体はお腹側が「陰」背中が「陽」です。かつては四つ這いで生活していた時に表になるのが背中だったからなのだそうです。「陽」である背中に浴びると良いのです。

気分が沈んでしまったな・・・という時にも日光浴をしてゆっくり深呼吸するだけでも気分が安らぎます。

昨今は、日焼けが気になるという理由で太陽を避けている方が多いと聞きます。日光を浴びることで体にビタミンDが作られます。「くる病」という骨の異常が出る病気が赤ちゃんに増えてきていて、その原因はお母さんのビタミンD不足という研究発表もあります。

広い宇宙の、地球で生活できているのですから、太陽の恩恵を存分に授かりましょう。

お正月は家族で日向ぼっこ(^^♪

セージ 2020・12・21

陰が極まる日でもあります。

(季節の陰陽については、一頁目の9月30日「陰陽論」をご覧ください)

ゆず湯に入ってかぼちゃを食べて、のんびりゆったり過ごしましょう。

冬の養生は、言葉少なく気持ちを表に出さずに過ごすことと言われています。「閉蔵」(へいぞう)の季節です。2月3日の節分までは冬の養生をする季節です。

(冬の養生については1頁目11月11日をご覧ください)

リラックスできることをいろいろと見つけてみましょう。

我が家では、夏の間に収穫したセージの葉を乾燥させておいたので煮出して香りを楽しみます。

セージは「ソーセージ」の名前の由来にもなったハーブで、肉の臭みを消したり、アロマで浄化や殺菌をすることができるそうです。

特に口内炎やのどの痛みなどには効果があるとのことで、煎じた液に少しの酢をたらし、うがいをするとよいそうですよ。

ただし、妊婦さんや授乳中の方、てんかんの方は禁忌です。

他にも、更年期のほてりや、落ち着かない時にもよいそうで万能なハーブです。

漢方とハーブは、お茶にしたり香りを嗅いだりするなど同じような使い方をするのですね。

湯気まできれいに写真が撮れたので、載せてみました。

今年の冬はいろんなハーブで、アロマ浴を楽しんでみようと思います。

クリニック案内

アクセス

- 最寄駅:五井駅

| 医院名 |

|---|

| 医療法人社団 澄明会 もり小児科 |

| 院長 |

| 森 淳夫 |

| 住所 |

| 〒290-0035 千葉県市原市松ヶ島2-1-13 |

| 診療科目 |

| 小児科 |

| 電話番号 |

| 0436-26-1959 |