Ns森の漢方養生ノート3頁

ブログは4月末で閉鎖します

引っ越し先はこちら→NSかろこんの漢方養生ノート

♪ご意見ご感想はこちら

ろうばいの花 2022・1・28

画像は「ろうばい」の花です。

マスクをしていても分かるくらい、とてもよい香り。

誰もいなかったので、そっとマスクを外して香りを独り占めしました。

三寒四温、寒い日々にもちょっとだけ過ごしやすい日が出てきたように感じます。

少しずつ外に出て、身体を動かし「春」を待ちましょう♪

辻仁成さんの言葉 2022・1・22

どのつぶやきも大好きなのですが、先日こんなものがありました。

朝から頑張らない

早朝はゆっくり起き出す

朝はコップの水を身体に入れる

朝ごはんは軽く食しておく

午前中は全力を出さない

始まりは穏やかにスタートする

昼までになんとなくリズムを掴み

その後は成り行きに任す

午後は幸せを考える

夜には感謝を忘れずに

まさに、養生。

朝から、あわただしく動き、そのまま午前中力まかせに動くとバッテリー切れを起こします。

自分も、午後の過ごし方をよりよくしたいと考えていたところだったので、

「午後は幸せを考える」という部分に目からうろこ。

疲れがたまって、空も暗くなり、不安やもやもやに襲われることがあるからです。

そんなときは幸せを考える、なんてスバラシイ!すると気持ちがすーっと落ち着きます。

夜は、一日働けて無事に過ごせたことを感謝しようと思います。

土用に入りました 2022・1・18

季節の変わり目、ですね。

この時期は、とにもかくにも「胃腸をいたわる」のが大切です。

そもそも、どんな時でも「胃腸」は要です。

咳が出る・体がかゆい・気分が沈む・眠れない・・・などなど、ちょっとした不調が現れたらまずはお腹にやさしい生活をしましょう。

具体的には、よく噛む、食べすぎない、飲みすぎない、温かいものをいただくといったシンプルなことでOK!

食後にあしぶみをする、体の側面の経絡を刺激する、のも効果があります。(続ける)

体の側面→わきの下から外くるぶしまで、股の内側から内くるぶしまでのことです。私は、手やラップの芯で叩いています。

漢方で考える「胃腸」は「脾胃」(ひい)と言って、私たちの体を動かしてくれている「気」を作る場所です。そのエネルギー源となるのが日々の食事と呼吸だと考えます。

季節の変わり目に、胃腸をいたわる、というのも、人間は自然の一部であり、季節や気候の変動に大いに影響されているということからなのだと思います。

それが、日々の養生につながり、健康寿命を伸ばすこととなります(^^♪

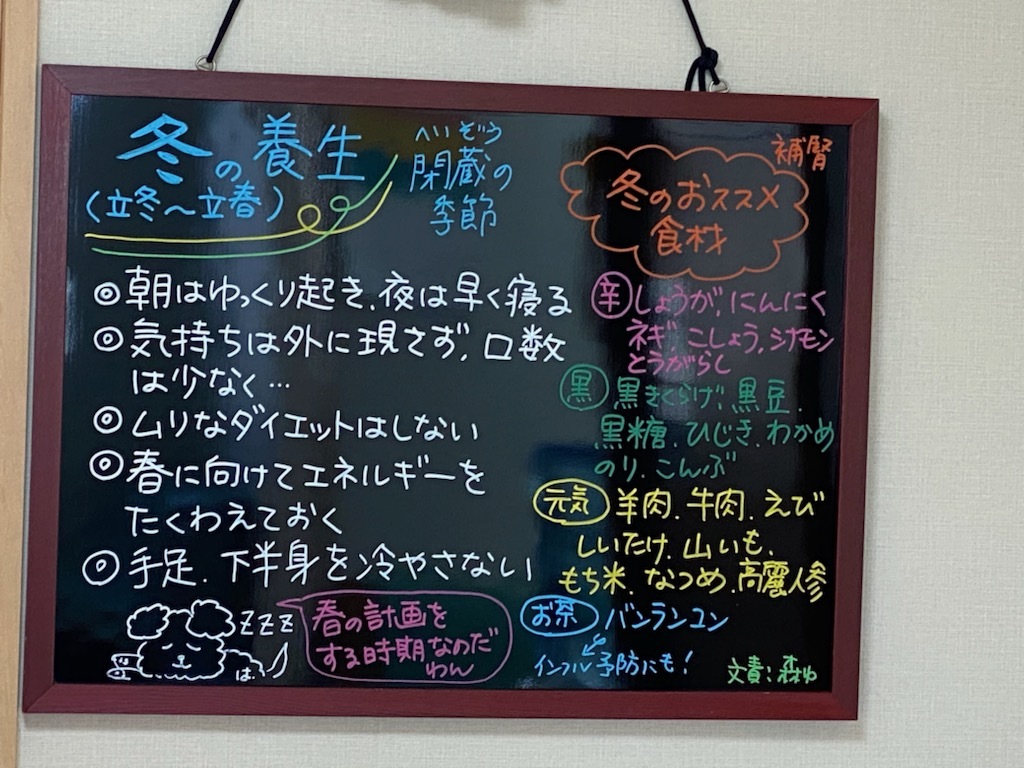

冬の養生 2022・1・12

12月の院内掲示板です。

来年の参考になさってください(;^_^A

2月3日の立春まであと少し。今月17日からの18日間は冬~春の間の土用の時期に入ります。

二十四節気では、1月20日に「大寒」もっとも寒さが厳しい時期です。

さらに細かく季節を区切った七十二候では、1月10日~14日は「水泉(しみず)あたたかを含む」。

凍っていた水がすこしずつ動き始める頃という意味なのだそうです。

そういえば、自宅にある凍っていたメダカの鉢も、水がゆるみ底の方で泳ぐメダカが時々見えるようになってきました。

まだ、もうちょっとは冬。

「温食温飲」と、気持ちを内に秘めて良く眠り、春に向けてエネルギーを蓄えておきましょう。

気滞の下痢 2022・1・10

そんな時は、ストレスがたまっているかもしれません。

ゲップが多い、おならが多い、喉のあたりがつまっている感じがする・・・などは、気滞(きたい)と言って気が滞っている状態です。

風船がパンパンに膨らんだ状態をイメージすると分かりやすいと思います。

お腹が張りやすい方もその傾向があるかもしれません。

リラックス、といっても難しいかもしれませんが、まずは基本の深呼吸!

吐くときに、身体の中のストレスを空に飛ばすように呼吸してみましょう。それから、自分の好きな香りを楽しんでみると良いですよ。

柑橘系や、香り野菜などを料理に取り入れてみるのもGOOD(^^)/

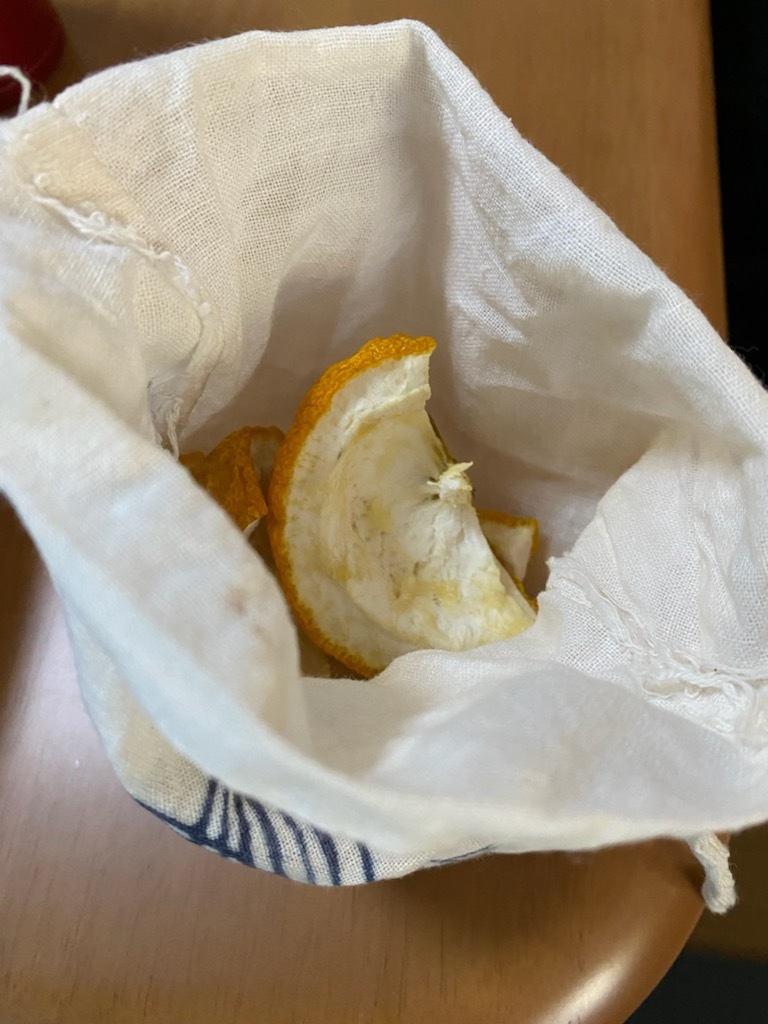

ゆずピールと陳皮 2022・1・5

柑橘類は、気の巡りを良くしてくれますので「うつうつ」とした時や元気が出ないときにパクっといただきます(^^♪

<私の作り方>

柚子(柑橘系ならなんでも)の皮をむいて適当な大きさに切ります。

たっぷりの水で湯でこぼし、さらに数時間~一晩水に漬けておきます。

ふやけたしろいワタをこそげ取り、半量の砂糖と水を少し加えて煮詰めます。

皮が透き通ってきたら、キッチンペーパーなどに並べて干します。

味見をしながら、もういいかな?と思ったらグラニュー糖をまぶして瓶に詰めて保存します。

味見の段階で無くなってしまいそうなほど美味しいですよ~♪

ちなみに、果汁は絞って冷凍にしてあります。

夏になったら、はちみつを加えて炭酸で割って飲もうと思っています!(^^)!

「手作り陳皮」のできあがり!

手ぬぐいで作った袋に入れて、お風呂に浮かべます。

陳皮は身体を温めてくれますよ。

果実をそのままお風呂に入れても香りが良くリラックスできます。

柚子・みかん・グレープフルーツ・レモン・文旦、なんでもOK!

ちょっと傷んでしまったものを利用するのもいいですね。

おせち料理とお屠蘇 2022・1・2

自分が子供のころは、年末といえば母は大忙しで、おせち料理の支度に年越しそばの準備(我が家はラーメンでした、しかも鶏ガラスープも自家製で狭い台所で、大きな鍋で鶏の骨をぐつぐつ煮ている光景を思い出します)。今よりも家電が便利ではない時代に大変だったと思います。

正月に刃物を使ったり水仕事をするのはNG!という習わしもあったとしても、ご苦労だったことでしょう。

さて、そのおせち料理は新しい年の初めに「年神様」への奉納するものです。

それぞれに意味があるのは知っていましたが、改めてメニューを見てみると「補腎」の黒食材や「鹹味」の魚介類が豊富ですね。

冬に摂ると良い食材ばかりです(^^)/

昔から伝わる風習には、ちゃんと意味があって、しかも漢方の考えに基づいていることに気づきます。

また、「お屠蘇」も日本酒を飲むことだと思っていましたが、いろんな生薬が入った「漢方薬」だったのです!

なので、ちょっと独特の味がします。

その内訳は・・・

白朮(びゃくじゅつ):オケラの根っこ

防風(ぼうふう):ボウフウの根っこ

桔梗(ききょう):桔梗の根っこ

桂皮(けいひ):シナモン

陳皮(陳皮):みかんの皮を乾燥させたもの

などなど。

身体を温めたり、胃腸を整えるものです。すごいな~お正月は食べすぎちゃうという予想をもとに、元旦にお屠蘇を飲む、まさに「食べる前に飲む!」(笑)

先人の知恵はこれからも受け継いでいきたいことのひとつですね。

食べすぎてしまった時には、肩甲骨の下あたりを指圧したり温めたりしてほぐすのも良いそうです。

2022年も養生しましょう 2022・1・1

今年もゆる~く更新してまいりますので、お時間の空いたときにでものぞいていただけたら幸いです。

さあ、去年のいやだったこと、失敗しちゃったこと、やりのこしたこと・・・いやいや、去年より前のこともぜーんぶ忘れてしまいましょう。

大切なのは「今」です。未来のこともあまり考えないようにしましょう。

そう思えないという人は、「今が大切、過去も未来も考えすぎない!」と声に出してみましょう。

これもれっきとした養生なのです♪

今年も子どもたちが元気いっぱいでありますように☆彡

あったかいとホッとする 2021・12・19

寒い季節は特に、あたたまるとホッとしますよね。

やけどには十分注意ですが、ここ数日お布団に入る時には湯たんぽをこしらえて、お腹を温めながら眠ります。

寒い寒い朝は、ホット用のペットボトルにお湯を入れて、ペットボトルカバーをしたものを持ち歩きます。少し冷めてきたところで、ペットボトルの底をいろんなツボに当てて「温灸」をすると気分が和らぎます。

首の後ろ、肩、耳、耳の後ろ、おへその周り、膝の上下(ひざサポーターをするあたりは胃腸の調子を整えます)、足首、手首、足の裏、胸の真ん中などなど、自分があったまりたい場所に当ててみてください。

「ふあ~~、ゆるむわ~~」

ぜひ、お試しあれ♪

みんなもがんばってるんだから 2021・12・12

「もっと大変な人だっているんだから」

一度は誰か(親など)に言われた、または、自分に向かって言い聞かせたことがある言葉ではありませんか?

これは、心の養生にとっては「禁句」です。

でも、この言葉によって自分を奮い立たせることができて、結果的にプラスになるならよいのだと思いますが、辛いことに直面した時に「こんな自分はダメだ・・・」と自分を追いつめる必要はありません。

長い人生を考えれば、ちょっと休むことは悪いことではないと思います。

どうしても辛かったり、身体に不調が現れ始めた時には「やめる」ことも一つの選択です。

それは身体からのSOSだからです。

だいたいのことは何とかなります。

どうか、自分をほめてあげてくださいね。

子育てにおいて、お子さんに対しても同じだと思うのです♪

安中散 2021・12・1

今回はツムラさんの「安中散」(あんちゅうさん)。

見るからに、安心する漢方薬のひとつです。中とはお腹のこと、お腹が安らかになる・・・自分も良く使います。

こちらは、市販の「タケダ漢方胃腸薬A」です。OTCで買える薬の中には漢方薬がたくさんあります。ナイシトール、ボーコレン、ビスラットアクリアEX・・・などなど、説明書を読んでみると「防風通聖散」「五淋散」「防己黄耆湯」だったりします。

さて、安中散に入っている生薬は・・・

〇桂皮(けいひ):おなじみのシナモンです。あたためます。

〇延胡索(えんごさく):ケシ科の植物の塊茎。鎮痛・鎮痙作用があります。

〇牡蛎(ぼれい):こちらもおなじみ牡蠣の殻です。胃酸を抑え、精神安定作用があります。胸やけに効きます。

〇茴香(ういきょう):フェンネルです。沖縄では「いーちょーば」といって「胃腸薬」として使われるそうです。

〇甘草(かんぞう):胃腸を整えます。

〇縮砂(しゅくしゃ):ショウガ科の多年草。お腹を温め痛みを取ります。

〇良姜(りょうきょう):ショウガ科の植物の根茎。お腹を温め痛みを取ります。

以上7種類です。あたりまえですが、どれも胃腸に作用する生薬ばかりです。

でも、よく見てみると「温める」が多いですね。

そうなのです、安中散はお腹が冷えて痛む時に応答する漢方薬です!

お腹といっても、胃や腸だけではないので生理痛にも効くそうです。温めると良くなる生理痛の場合は効果があるのでしょう。

また、ストレス性や神経性胃炎で胃がキリキリする場合にも良く効きます。牡蛎の精神安定効果でしょうか。

気持ちを落ち着かせてくれるのですね。漢方薬ってやさしい~♪

さらに、甘いもの大好き!とか、やたら甘いものばかり欲しくなる時にも応答が良いのだそうです。胃腸が弱っていると甘いものばかり食べたくなる、とも考えられます。

私も何年か前に、「甘いもの沼」にハマっていたことがあり、毎日コンビニのスイーツをいくつも平らげていたことがあります。同時に、毎晩の腹痛にも悩まされていました(-_-;)

振り返ると、明らかに異常でした。自分の身体が危険信号を出していたのだと思います。

「安中散」は、ドラッグストアにも売っていますよ(^^)/

足を温め頭を冷やす 2021・11・29

頭、特に首から上が「ほてる」「充血」「痛み」「できもの」など熱を帯びている時には、冷やすのも良いのですが、中医学的に考えると、気血水の巡りが悪くなっていることがあります。

熱が上の方に偏っているので、対処法として「足」を温める方法があります。

足が温まれば、頭の熱が冷めてくるという原理です!熱を均等にする、イメージでしょうか。

つい、熱い場所を冷やすことばかりに気をとられがちですが、逆の足を温めるとは感動です。

そういえば、お子さんが高熱を出した時に、「手足が冷たいのですが」と心配なさるお母さんがいらっしゃいます。

そんな時は、蒸しタオルなどで手足の先をそっと包んであげてはいかがでしょうか。

濡れタオルをビニール袋に入れて、適温までレンジで温めて使うと便利です。床屋さんや美容院で首元にしてもらうと気持ちいいアレです。

やけどには十分注意してください。

もしかしたら、夜泣きがひどい時にも効果があるかもしれません(^^)/

イライラした時も、いいかも!(頭を冷やしなさい、の代わりに、足を温めなさい、と言ってあげるとほんわかしますね(笑)

月食 2021・11・20

患者さんが途切れたところで、駐車場に出て写した「食」最大の頃の満月の画像です。

地球の影になった部分が自然の赤銅色でうっすらピンクがかっていて息をのむ美しさでした。

天体ショー好きのため、よく夜空を見上げるのですが、そのたびに思うことがあります。人は宇宙の中で生きているということです。

中医学では、人間も自然の一部と考えます。ですから、自然のものによって癒されたり、惑わされたりするのですね。

まさに、「惑星」惑わす星です☆

デジタル化が進む世の中ですが、それを担っているのも自然の一部である人間なのです。

どこまで続いているかわからない宇宙の中の地球という惑星の日本という小さな島国の千葉県の市原市の松ヶ島の駐車場で、自分の小ささを再確認。

その中で、人の一生なんてほんのちょっぴり。

まっすぐな道を歩くだけが、良い人生だとは限りません。迷い道・みちくさ・回り道があっていいんです!

少なくとも、私はそう思います。

そう思うことも実は立派な「養生」なのです♪

豊宇気毘売神 2021・11・14

私の推し女神さまのひとりです。

どんな神様かというと、穀物・食物の神様といわれています。天照大神の食事のお世話をしている女神さまなのだそうです。

食べることは生きること、人は呼吸と食事で「気」を作って生きていると考えます。

現在公開中の「きのう何食べた?」という映画をご存じでしょうか。ゲイカップルの日常を料理を通して描いている作品ですが、主人公のシロさんはパートナーのケンジが元気をなくすと「なにかケンジの好きなものでも作ってやるか」と美味しい料理を作ります。

ケンカもしても、どちらかが落ち込んでもごはんを食べると元気になる・・・素敵な映画でした。

原作はよしながふみさんの漫画ですが、我が家ではレシピ本として活用しているくらいたくさんの料理が出てきます。

想像ですが、とようけひめのかみも、天照大神を食事で支えていた女神様だったのだと思います。

ちょっと元気ないな、という時に「好きなもの食べて寝よう」でたいていのことはなんとかなります。それは、食事と睡眠で体を養っている(養生)しているからなのです。

おろそかにしてはならない、ていねいな食事が健康の源だと思います。

私の目標は「とようけひめのかみ」のような女性になることです♪

私の常備漢方薬 2021・11・10

いくつか常備している漢方薬があるので、ちょっとずつご紹介しようと思います(^^)/

今回は「麦味参顆粒」(ばくみさんかりゅう)です。

パンダのシンシンがトレードマークのイスクラ産業さんの漢方薬です。

お店の前にもかわいいシンシンがいますよ。

こちらの成分は・・・

麦門冬(ばくもんどう):ユリ科の植物の根っこ。肺を潤す。

五味子(ごみし):チョウセンゴミシの果実。咳を鎮め、滋養する。

人参(にんじん):オタネニンジンの根っこ。滋養。

・・・と、3つの生薬でできています。

どんな時に使うかというと、

汗いっぱいかいて身体カラカラに乾燥しちゃって乾いた咳がコンコンと出る、というイメージです。

熱が出たあとに咳だけが残ってしまう時がありませんか?まさに、その状態です。西洋薬だと咳止めを飲みますが、漢方なら肺に潤いを与えてあげて咳を鎮める、というアプローチです。

今日は汗をかくぞーという日の朝に飲んだりもします。

私はしたことがないのですが、お湯に溶かして持ち歩き少しずつ飲むのもよいそうです。ちょっと酸っぱい味がします。

私が最近飲んだのは、コロナワクチン後の発熱で体力が落ちたかも~という時と、秋になって空気が乾燥して、なんだかのどがイガイガ空咳が出る時です。

痰が絡んでいるような湿った咳の場合は応答しないかもしれません。そのような時には「五虎湯」(ごことう)の方が効果があります。

服用するときには漢方薬局にご相談なさることをオススメします。

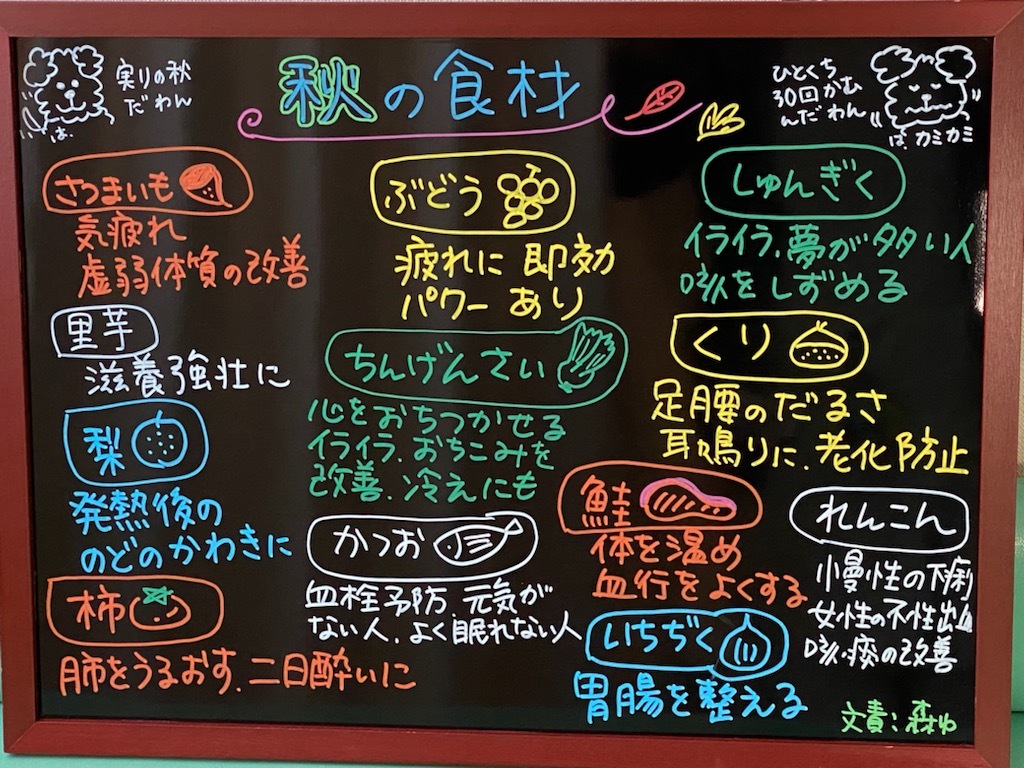

秋の食材 2021・10・31

実りの秋、おいしい食材がたくさんですね。

普段、何気なくたべているものに「こんな効能があったんだ」と驚きます。

逆に、今日は心がざわつくから「ちんげんさい」、家族の誰かが元気ないみたいだから「かつお」などと献立を考えていくとまさに「医食同源」です(^^)/

台所は、家族の健康を守る「薬屋さん」ですね♪

そして、食事は楽しく、美味しくいよく噛んでいただきましょう。

乾布摩擦 2021・10・23

乾いた布で体を摩擦することです。(そのまんま・・・)

検索してみると、昭和のちょっと古い画像がでてきたりします(笑)

私は、看護学校を卒業した後に小児の慢性疾患の病棟で働きました。現在のように小児喘息が内服薬によって上手にコントロールできていなかった時代で、入院している子どもたちが多くいて、ほかにも腎臓病や膠原病のお子さんが主に入院している病棟でした。

入院が長かったり、繰り返している子が多かったのでなんともアットホームな病棟でした。

夜勤で見回りに行った時に、6人部屋のベッドに誰もいない!ということがあり懐中電灯を照らすと、ベッドの下にある衣服をいれておくケースの上に全員寝ていました(笑)子どもって本当におもしろい、と思ったのを覚えています。

話がそれました・・・なつかしいなぁ~

私は見たことがないのですが、先輩に聞いた話だと入院中の小児喘息の子供たちは起床後に病棟の廊下で「乾布摩擦」をしていたのだそうです。昔から続くいている養生法だということが分かりますね。

状態が良い子は、病棟からランドセルを背負って登校して夕方帰ってきたり、小児からちょっと大人になった患者さんは仕事に行っていた子もいます。時代を感じます・・・。

病棟の夕飯にラップをかけて帰って来るのを待ったりしていました。戻ったら吸入をしてから晩御飯です。

秋は五臓の肺の季節でもあり、皮膚や鼻がキーワードになっています。皮膚を刺激することによって肺が強化できるというわけです。なるほど、喘息の患児たちが乾布摩擦・・・納得です。

皮膚のトラブルが多い、しょっちゅう鼻水が出る、などの体質の方にはオススメの養生だと思います!

やり方は簡単、お腹、腕、足、背中などをタオルでマッサージします。服の上から直接手でさすってもOK。朝、布団から出たらやってみてください、身体がポカポカして良い気分~♪ついでに手足をぶらぶらゆすります。一日の始まりに最適です。

バリア機能である「衛気」を高めてくれるので、風邪をひきにくくなったり気候の変化にも左右されなくなるかもしれません。

大人の方は自分をいたわる気持ちで、乾布摩擦してみてはいかがでしょうか(^^)/

大便の時間 2021・10・18

「因時養生」(いんじようじょう)といって、時間によって最適な養生があります。

タイトルの「大便」の時間ですが、朝の5時~7時です。

はやっ!

漢方では大便のことを「糟粕」(そうはく)といって、食べたものは寝ている間に便となり、朝になったら排泄するのがよいとされています。

自分の体験ですが、日々の養生で体のリズムが整うとこの時間にスッキリ排便できるのです。これには驚き。

朝起きたとたんに、便が出るのではじめは異常かと思っていました(笑)

便秘や下痢を繰り返していて、胃腸の不調があった頃・・・その方が異常だったのです。まさに、未病ですね。

病気の一歩手前ということです。

養生とは、目に見えて結果がすぐに出ないことが多いのですが、コツコツと繰り返すことで自然と体調が整うということを実感した出来事です。

運動会とみかんの香り 2021・10・13

昔は、ちょうど今頃が運動会で、お昼には校庭にゴザを敷いて家族そろってお弁当をいただきました。

今でも、出始めのちょっと酸っぱいみかんの香りを嗅ぐと、懐かしい記憶がよみがえります。

「いいにおい~」と思うだけでも気が巡るのだそうです。香りに気をとられて別なことを考えるのが良いのでしょう。実際、みかんの皮を乾燥させた生薬「陳皮」(ちんぴ)は、理気(りき)作用のある漢方薬に使われています。気を巡らせてくれるのです。

のどや胸がつまる、げっぷやおならが多い、お腹が張る、などの症状は気滞(きたい)といって、気が巡っていない状態です。

薬膳では、柑橘系の果物や香味野菜を食べると良いと言われています。

それに限らず、例えば焼肉屋さんの前を通ったときや、夕方どこかのお宅から漂ってくるカレーのにおいなどでも同じ効果があるのだそうです。

毎日学校や仕事など、同じことを繰り返している場合、帰り道をちょっと変えてみたり、いつもと違うことをするというのもよい養生になります。

つまっている気をそらすひとつの方法なのですね。

「今日はいつもと違うことしてみようか!」というちょっとしたイベントは子どもたちも大好きですね。

書いていて思い出しましたが、我が家は子どもたちが小さいころ、お正月にはリビングのテレビの前にみんなのお布団を敷き詰めて万年床で過ごすというのをやっていました。テレビを見ながらごはんもおやつも布団の上で・・・三が日ゴロゴロだらだらするというものです。

核家族で、しかも来客などがない家だったのでできたのですが(;'∀')

今でも時々その話をしては懐かしんでいます。

自分のためにイベントを企画するのも良いかもしれません♪

おちついて 2021・10・8

びっくりしましたね。

そんな時には、まずおちつくことが大切です。

気持ちを落ち着かせてくれる万能のツボ「合谷」(ごうこく)のご紹介です。

すぐに押すことができて手軽ですよ。

私もよく使います(^^♪

ポイントは人差し指の方向、上向きに押すことです。

反対の手の親指でぐーーーっと押してみてください。一緒に深呼吸も!

深呼吸忘れてませんか? 2021・10・5

何かに夢中になっていたり、気持ちが沈んでいたり、どこかが痛かったり・・・

そう思ったら「深呼吸」です!

まずは、ふーーっと吐いてから、吸います。

肺の前・後ろ・横・胃の下の方までいっぱいになるイメージで吸ってください。

おへその少し下にある「丹田」というツボ。ここに、息を集めるようにするのが良いそうですよ。

丹田は女性で言うと子宮・男性ならちょっと位置はずれていますが精巣のあたりです。「精」が集まる場所なのです。

そういう意味では「ためいき」は悪いものではなさそうです。やっているのは深呼吸ですから(^^)/

それから、「泣く」という行為も深呼吸を伴いますね。自然と気持ちを落ち着けているのですね。

一日に何度かは深呼吸を忘れずに♪

血余(けつよ) 2021・10・4

読んで字のごとし、血の余りという意味です。人間の体を作っている「気・血・水」のうち「血」が足りていないことを「血虚」(けっきょ)と言います。血虚の状態になると、身体の隅々まで血をいきわたらせることができないので、髪や爪などに不具合が起きるのです。

髪がパサつく、白髪が増える、抜け毛が多い、脱毛症など。

爪なら薄なって割れたり二枚爪になったりします。

血のはたらきはすばらしいもので、栄養を運んだり、精神活動の基礎を担当しています。

心配事や悩みが続くと血が消耗して白髪が増えたり髪が抜けたりすることがあるのはそのためなのですね。

そんな時は、赤黒食材です!もしくは、血を補う漢方薬を飲むなどの対策もできます。

しそ 2021・9・26

スタッフのお母さまから立派な赤しそをたくさんいただきました!

しそは、「蘇葉」(そよう)という名前で漢方薬の材料にもなっています。

発汗・解表(体の表面にある邪気を追い払う)・理気(元気を出す)などの作用があります。

含まれている漢方薬としては・・・

「香蘇散」(こうそさん)

「参蘇飲」(じんそいん)

「柴朴湯」(さいぼくとう)

「半夏厚朴湯」(はんげこうぼくとう)

「神秘湯」(しんぴとう)

などがあります。

咳を鎮めたり、喘息や心身症、神経症などにも効果があるので、どの漢方薬もそんな症状の時に使うものが多いのです。

「香蘇散」は、虚証(体力のない人)や高齢者の風邪のひきはじめや、気分が晴れない、軽いうつ状態、それに魚によるアレルギー症状にも効くのだそうです。

そういえば、お刺身にもしそが添えてありますよね。

生薬になるのは主に赤しそのようです。

しそ、すばらしい食材ですね。

「しそふりかけ」作りに初挑戦。商品名でいうと「ゆかり」ですね♪

しそは葉っぱだけにして良く洗い、塩でもみます。梅酢に漬けてから天日干し。

仕上げにレンジでカラカラに乾かしてからフードプロセッサーにかけます。さらに、すり鉢でゴリゴリしてできあがり!

塩加減は適当でしたが、ふりかけなので多めにしてみました。

梅干作りに使ったしそを使っても良いそうです。

無農薬、無添加のふりかけで、養生食ができました。

感謝☆彡

お茶でカンタン養生 2021・9・18

ベースのお茶は・・・

緑茶→ウーロン茶→ほうじ茶→紅茶→プーアール茶

の順で体を温める効果が増していきます。

体に熱がこもってほてる時には緑茶。

冷える時にはほうじ茶や紅茶。

食べすぎた時にはプーアール茶。

さらに、雨の日やむくみが気になる時には+はとむぎ。

目を使いすぎたり、たくさんしゃべった時には+菊花、クコの実。

ストレスたまってるな~気分がふさぐな~という時には+ジャスミン茶。

潤いアップしたい時にはライチ紅茶。

女性のお悩みには、マイカイカ(バラの花)を。

眠れない時にはラベンダーをひとつまみプラス。

お疲れモードの時には、生薬の人参やナツメを加えて。

などなど、アレンジ自由自在です(^^♪

(初めて飲む時には、自分に合うかどうか少しずつ試してみてくださいね)

漢方薬も煎じ薬は「お茶」です。お茶はもっとも手軽にできる養生のひとつだと思います。

朝、作って一日かけてちょっとずつ飲むのもよし、一日の終わりに身体メンテナンスで飲むのもよし。

いろんなバリエーションで愉しみましょう。

画像は、ボトルの中できれいに開いた菊花です。みているだけでも気持ちが和みました🌸きれいでしょー。

重陽の節句 2021・9・12

数字にも陰と陽があり、偶数は「陰」奇数は「陽」なのだそうです。

9という数字は、奇数で一番大きい数字でこれが重なる9月9日は「重陽(ちょうよう)」。

菊の花が咲く時期なので「菊の節句」とも言われます。

菊は、不老長寿や邪気を払う花とされていて、菊の花をお酒に浮かべて飲んだりするそうです。風流ですね(^^♪

また、栗ごはんや茄子を食べる習慣があるとのこと。健康を願い、収穫を祝う日なのですね。

このような日があることを今まで知らなかったということと、数字にも陰と陽があるなんて!とびっくり。

奇数が重なる日と言えば・・・

1月7日→七草がゆ

3月3日→ひなまつり

5月5日→端午の節句

7月7日→七夕

9月9日を入れて、「五節句」

子どものころから親しんできた行事が「節句」だったと今さらながら分かったのでした(;'∀')

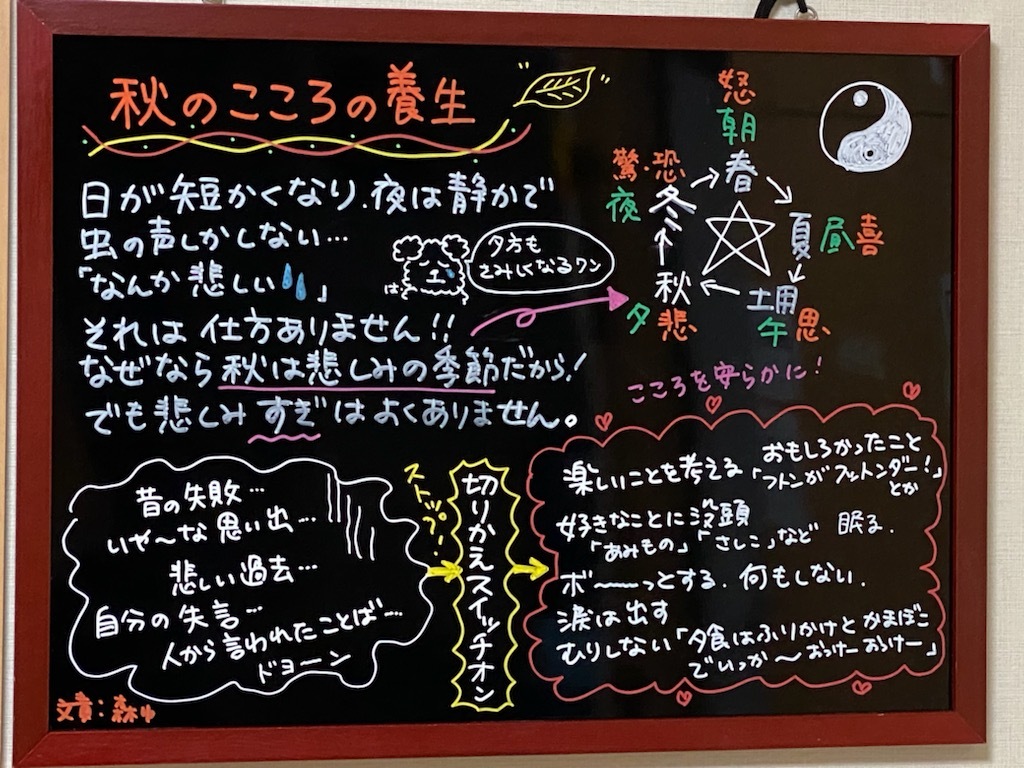

秋は悲しいのです 2021・9・8

「秋のこころの養生」を書いてみました。

個人的には秋は大好きな季節ですが、子どものころから「小さい秋みつけた」のイントロを聴くと胸がぞわぞわとして何とも言えない気持ちになるのですが、秋だからだったんですね。

検索したところ、第4回日本レコード大賞童謡賞を受賞しているそうです!作詞はサトウハチローさん、作曲は中田喜直さん。

すばらしい!

そういうわけで、秋は悲しいのです。

もし、気分が沈んでしまうな~という方がいたら、「秋だから仕方ない」と思うとよいそうです。

もっと早く知りたかった・・・笑

感情を平らに保つことは健康でいるために大切だというのが中医学の考え方です。

また、過去のいろんなことを思い出して落ち込んでしまったり、未来を心配しすぎるのもよくない、と言われています。

貝原益軒も「養生訓」の中で、このように書いています。「過去の失敗は1度は自分をとがめて2度と悔やまず」

過去でもなく、未来でもなく、「今」を大切にすると考えると気持ちが落ち着くかもしれませんね。

悲しみの沼に沈んでいきそうになったら「切りかえスイッチオン!」ですよ♪

首を冷やさないで 2021・9・5

急に気温が下がってきました。あんなに暑かったのに・・・(;'∀')

くしゃみ、鼻水、それにお腹の調子も良くないなぁ・・・という方はいませんか。

それなのに夏の装い?冷え冷えの飲み物飲んでませんか?

気温の変動で体調を崩しやすい場合は、衣服で調整をしましょう。

「首」と名の付くところを冷やさないのがベストです!

「手首」「足首」「首」です。

特に、足は夏のなごりで素足のままだったり無防備になりやすいような気がします。

そんな方を見るとつい「冷えちゃうよ~~~」と思ってしまう私です。

レッグウォーマーなどを活用するとよいでしょう。

急な寒さは「外邪」のひとつ。不調の原因となります。これからは、そこに「乾燥」も加わります。

自分へのちょっとした気遣いで健康を保つことができますよ♪もちろん、お子さんには周りの大人が気を配ってあげましょう。

いただきますとごちそうさま 2021・8・29

その日のテーマは「私のルール」

メッセージの主は、魚を料理するときに必ず魚とアイコンタクトをとるのだそうです。「おいしくいただきます」と魚と目を合わせてから調理をすると美味しくなるのだそうで、一度アイコンタクトを忘れた時には美味しくできなかったということでした。

TBSラジオの「安住紳一郎の日曜天国」という番組です。

三度の食事も、ただ食べればいいってもんじゃありません。気のおけない人と一緒に楽しく食事をする、食べ物に感謝していただくことが何より大切なんだと思います。

コロナの世の中で、子どもたちも学校では皆で前を向いて黙って食べる日々が続いていますが、せめて家族での食事は楽しくしたいものですね。

調理も、プンプン怒りながら作ると美味しくできないそうですよ。食べる人のことを考えて心を込めて作ると美味しくできあがるのでしょう。

まさに、ラジオのメッセージのとおり!

そして、食材に感謝をする、命をいただいて私たちは生きていることを忘れてはいけませんね。

貝原益軒も「養生訓」の中で、「食事は怒りながらしてはいけない」と言っています。「~ながら食べ」も同じくです。

それに、最近自分も忘れがちなのですが・・・

「いただきます」「ごちそうさま」と声に出して言うこと。心がけたいと思いました。

うるおい補う!白食材スープ 2021・8・26

そんな時には白い食材です!

家族全員ちょっと夏バテ気味だったので、大根・はくさい・豆腐・しめじ・しゃぶしゃぶ豚肉のスープを作ってみました。。ほかほかで美味しい~(^^♪ピリッとこしょうも加えてみました。

また、これから出回る「梨」「ぶどう」など秋の果物もうるおいを与えてくれますよ。きのこ類も秋にはぴったりの食材です。

漢方でいう「うるおい」不足とは・・・

「陰虚」(いんきょ)の状態です。「陰」が虚している?

「陰」ってなんでしょう?

私たちの体を構成している「気・血・水」のうち「血」と「水」が陰液です。「気」は陽気。

陰液のうち、色が付いているのが「血」で栄養分を運んだり精神活動の基礎を担っています。その他の液体が「水」ということになります。

この陰液が不足してしまうのが「陰虚」といわれています。

陰液はどうやって作られるのかというと、食事なのです。五臓にバランスよく栄養が送られることがなにより大切です。

陰虚の状態になると、ほてり・夕方になると熱っぽくなる・喉が渇く・寝汗・尿が濃い・手足と胸のあたりが熱い(五心煩熱)などの症状が出てきます。

お布団から、手足だけを外に出したい!ということはありませんか?これが五心煩熱(ごしんはんねつ)です。

冷たいそうめんも良いのですが、夕飯にはうるおい食材で温かいスープはいかがでしょう♪

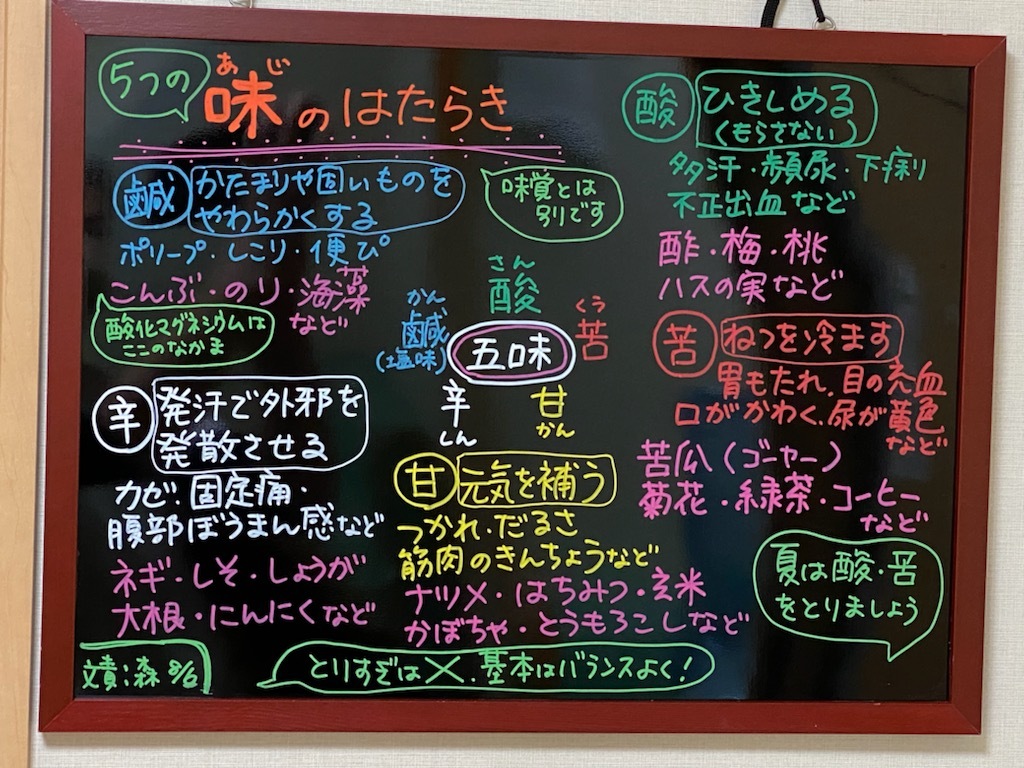

味のはたらき 2021・8・22

今回は「味」について書きました。

普段何気なく口にしている食べ物の味にも役割があります。

必ずしも、実際の味覚とは一致しませんが、こうして分類してみると「なるほどー」と感じます。

酸味:収斂(しゅうれん)といって、ひきしめてもらさないはたらきがあります。血管から血液をもらさない・余分な汗、尿、水分の多い便などのことを指します。

苦味:清熱(せいねつ)の作用で熱を冷まして湿を取り除きます。また、上がった気を降ろしてくれるはたらきも。日中に緑茶を飲み、おやつにコーヒーをいただくのはクールダウンの意味合いがあるのですね。

甘味:といっても、あんみつやケーキではありません(笑)

補益(ほえき)といって、滋養強壮や痛みを緩和するはたらきがあります。食材は自然の甘味があるものですよ~。

辛味:発散(はっさん)の作用があります。食材を見ておわかりのように発汗させて気血を巡らせてくれます。風邪をひいたときに、ネギの味噌汁や生姜紅茶を飲むのはこの作用をねらっているのです。汗を出すことで体の表面にある邪気は追い払うことができるのです。

鹹味(かんみ):イメージしにくい味ですが、「海のもの」と思って良いと思います。しょっぱい、しおからい、味です。

軟堅散結(なんかんさんけつ)といって、塊や固いものをやわらかくする役割があります。

私は、味のはたらきの中でも、もっとも感動したのはこの「鹹味」でした。

固い便の便秘の方には、海のものが良いのかもしれません。海の恵みが塊をほぐしてくれる・・・なんてやさしいんでしょう(*'ω'*)

勉強って感動です♪

時には 2021・8・16

「相変わらずの猫背でいいよ 僕が僕を笑えるから」

「なないろ」という歌です。

背筋を伸ばして気を巡らそう!なんて言っていますが、そうそう毎日はりきってはいられません。

時には、猫背でうつむいてしまう日もあります。それでいいんです(^^)/

そしてポイントは笑うというところ♪

作り笑いでかまいません、口角を上げるだけでOKです!

情報シャットダウン 2021・8・13

テレビがつけっぱなしになってはいませんか?

ニュースや情報番組を見るのが悪いわけではありませんが、不安になるニュースが多く放映されています。

また、これからは過去の戦争の番組なども増えて様々な映像が流される季節です。

まだ、理解できない・・・と思っている小さなお子さんでも不安や心配、そして怖い・恐ろしいという空気は読み取ります。

わけもなく不安がったり、ぐずったり、もうちょっと大きなお子さんなら食欲がない、よく泣く、元気がない、などの変化があるかもしれません。

体調は悪そうではない、という場合「気持ち」の具合が悪いのかもしれません。

テレビを消しましょう!

我が家では、旅番組や子供番組、料理番組などにチャンネルを替えます。いい大人でも毎日繰り返される同じニュースを見ると気分がふさぐからです。

テレビに限らず、情報過多の時代、たまにはテレビもスマホも手放して一日過ごすことも必要かもしれませんよ♪

すいか 2021・8・10

しかし!今日も各地で40度近い気温になると天気予報は報じています。

夏の野菜といえば「すいか」

体にこもった熱を冷まして暑さをやわらげてくれます!熱中症に効果的です。塩をふればなおよし。

「でも、種があるし~食べるのめんどくさい~」って方はいませんか?

たしかに・・・。

看護学生時代の友人もそういう理由ですいかは嫌い、と言っている人がいました(笑)

最近はカットスイカとして売っていますが、やはり丸ごと買って食べたいので、自宅でカットスイカにして冷やしておきます。

その時できるだけ種も取り除いておくと食べるときに便利。

じつは、「きのう何食べた?」という漫画で、シロさんがパートナーのケンジにそうしてあげていたんです。

「とっても食べやすい~♡」とケンジは大喜び。そんなケンジを見てシロさんも嬉しい、なんて素敵な食卓でしょう(^^)/

自分のためでもいいし、シロさんのように食べる人のためにひと手間かけるのも楽しい作業ですよ♪

そのへんも含めて「薬膳」なのかな、と思います。

養生を考える① 2021・8・4

五臓とは「肝心脾肺腎」のことです。臓器とは別のものです。(詳しくは、2頁めの五行配当表をごらんください)

その中でも、自分が弱い部分に症状が強く出ることが多いと中医学の先生はおっしゃいます。

確かに・・・

自分の話で恐縮ですが、新型コロナの予防接種の後に発熱と吐き気があり、数時間でおさまったものの、それからしばらくの間食事が進まなくて体力が落ちてしまいました。

普段から胃腸が弱点の私はやっぱりこうなるのかな?とか、閉経したばかりでホルモンバランスが崩れていたかな?とか思ってみたり。

補中益気湯という漢方薬を飲みながら様子をみていましたが、体重が減ってそれきり増えてきません。(増えて戻らないことはあっても、減って戻らないのは初めてかも)

また、娘は先日職域接種をしたのですが、やはり2日間熱が続き食欲なし。3日目に仕事に行ったものの気分が悪くなり早退してきてしまいました。

普段から、食が細い・血圧低い・生理不順の彼女のことなので納得です。余分な体力がなかったのでしょう、食事もとれず、ましてや立ち仕事なので頭までエネルギーが届かずふらふらしてしまったのだと思います。

ワクチンの副反応は人によってさまざまですが、もしかしたら普段の体調が浮き彫りになるのかもしれない・・・と思ってみたりします。

中には、注射が苦手で心配症の方が、ワクチンを打ったあとに倒れてしまった・・・なんて話も聞きました。「心身一如」心と体はつながっている、という漢方の考え方に一致するのです。

養生とは、なんらかのダメージを受けたり少々の不摂生をした時にも「びくともしない」ように体と心を整えておくことなのだと、改めて感じています。

若い世代の方はこれから接種が始まると思いますが、接種する日が決まったらぜひ養生して体調を整えておいて損はしないと思います!

養生といっても簡単です。

「早く寝る」「よく噛んで食べる」「便通を整えておく」「考えすぎない」「深呼吸」 これだけでOK!

また、季節がいつか、によっても養生方法は変わると思います。夏には夏の養生、秋には秋の養生がありますので、併せてしておくとよいかもしれません。

(1頁・2頁の季節の養生をお役立てください)

副反応は仕方ないけれど、少しでも軽く済むに越したことはありませんよね♪

長いも 2021・7・31

すりおろしてとろろにしてごはんにかけたり、ソテーにして肉料理の付け合わせにしたりします。

塩コショウで焼いて仕上げに薄口しょうゆをまわしかけます。香ばしくて美味しいですよ。

最近は、お好み焼きにすりおろした長いもと胃腸にやさしいきゃべつもたくさんいれていただきます(^^)/

<長いも>

体を冷やしも温めもしない「平性」です。

甘味・辛味に属します。元気がない「気虚」や潤い不足の「陰虚」などに効果があります。

脾(胃腸)、肺(呼吸器など)、腎(生命力の源)の五臓に作用するそうです。

気力を増して、水分代謝を整えてくれますので、老化防止や滋養強壮に。

生薬としての名前は「山薬」(さんやく)。山の薬なのですね。

生理不順の娘に、食べさせたいと思い積極的に食卓に出すようにしています♪

眠る体力 2021・7・25

それより前の18日間が「夏の土用」です。季節の変わり目ですね。只今、土用の時期ということになります。

子どもたちの夏休みも始まり、これからが夏本番!と思いがちですが、季節はもう秋へ向かっています。

土用の時期はとにかく胃腸をいたわることが先決です。ついつい冷たいものに手が伸びてしまいますが、とりすぎには注意です。

体を冷やす夏野菜は、できれば火を通して、果物も常温で食べるのが良いようです。キンキンに冷やしたいところですけどね。

お風呂は湯船につかって体を温めましょう。

さて、熱帯夜といわれる寝苦しい夜で、途中で目が覚めてしまったり、なかなか寝付けなかったりしていませんか?

日中の暑さで汗もたくさんかき、気血水が消耗してしまう上に眠れないとしんどいですね。

実は、眠るのにも「体力」が必要なのです。

看護学生時代、寮で同じ部屋だった友人が「私は疲れすぎると眠れない」と言っていて、当時の私は「疲れてるんだから良く眠れるんじゃないかな」とずっと不思議に思っていました。

今考えると、その友人は虚証だったのかもしれません。背が高くてひょろっとした体形で、ちょっと顔色は浅黒かった印象なので瘀血体質だったのかも。でもとても頑張り屋さんで、気遣いも細やか、山形なまりで励ましてもらうことも良くあったのです。そんなところから察するに、人一倍気を消耗するタイプだったと・・・30年越しの弁証(個々の不調の原因をいろいろな方面から探り、養生方法を見出すこと)です。

日中、気を使いすぎたり(ストレス)、血を消耗したり(心配や不安など)、水の巡りが悪かったり(汗のかきすぎ、またはその逆など)する場合は眠る体力を残しておけるよう「無理しないこと」が大切です(^^)/

睡眠は、日中のこうした心や臓腑の小さいキズを修復してくれるものだからです♪

その日のうちには休みましょう。

自分の中の限度を超えてしまいそうだったら、それが頼まれごとであれば「夜ちゃんと寝たいので休みます」と断りましょう。

(一見、変な言い回しですがね 笑)

明日でも良いことなら、朝早起きしてした方が効率的だと思います。

次の季節、秋に健やかに過ごすためにも、夏の睡眠確保たいせつです!

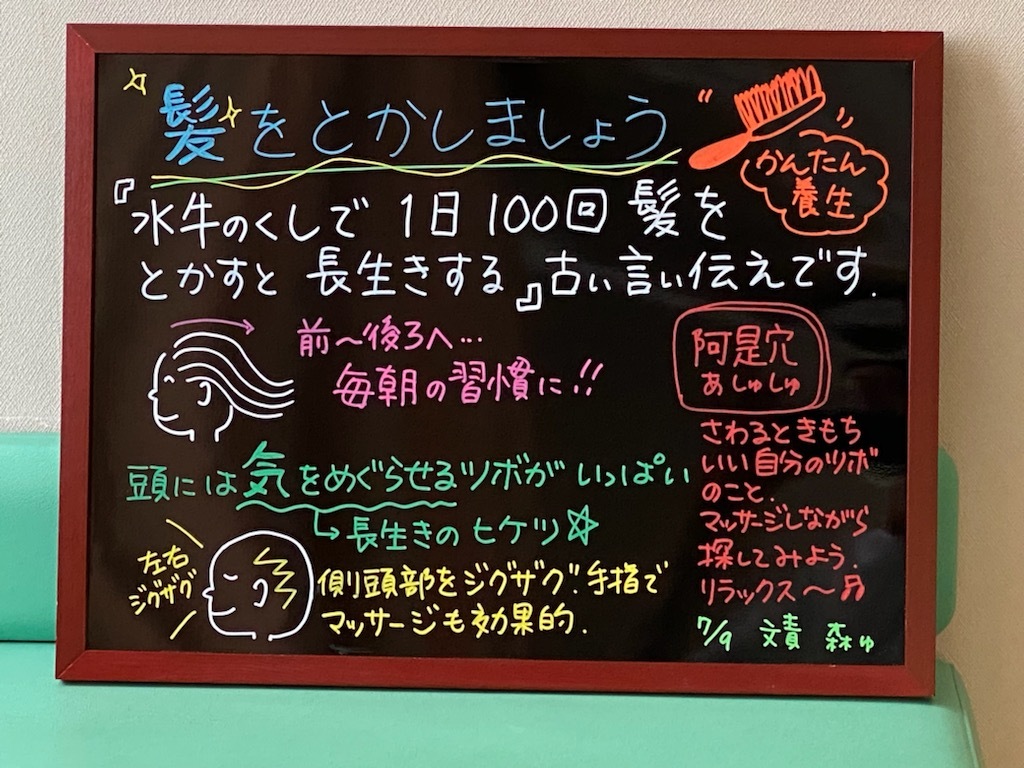

髪の毛をとかしましょう 2021・7・23

無造作ヘア~なんていうのもあり、髪の毛をとかすことが少なくなってきているような気がします。

朝の習慣として髪の毛をとかすことは簡単にできる養生です!(^^)!ぜひ、なさってみてください。

「水牛のくし」でなくても構いません(笑)100回でなくても構いません(笑)

お子さんの髪の毛も、お母さんがとかしてあげてくださいね。

人間は「気」でできています。いわゆる生きる力でエネルギーです。この「気」を巡らせてあげることだけでちょっとした不調がやわらぐこともあるんですよ。

「阿是穴」(あしゅしゅ)・・・あたらめて調べてみると「あぜけつ」と読むそうです。教科書にメモしてあった読み方が「あしゅしゅ」となっておりました、次回先生に質問してみます(;'∀')

中国語で「あ、そこ!」という意味だそうです。

自分の体を知るてがかりにもなりそうですね。

貝原益軒さんも、養生訓の中で顔や手足などを自分でさすりましょう、というようなことを書いています。

このご時世、出先で顔を触ることができませんが、お家でのリラックスタイムではこの「阿是穴」を探してみるのもよいかもしれません。

私は、湯船につかっている時に足首の内側を押すことが多いです。

足の疲れも心の疲れもほぐれていくような気がします♪

空心菜 2021・7・18

エンサイとも呼ばれています。

あまり見かけない野菜ですが、暑い夏にはピッタリの食材です。

茎の部分がストローのように空洞になっています。

見ての通り、身体の中の「水はけ」をよくしてくれる効果があります。

ビタミン類やβカロチン、鉄分も多く含むので夏バテ予防に最適。

汗とともに失われるカリウムも豊富です。

カルシウムもたくさん含まれているので成長期や老年期には積極的に取り入れたい野菜ですね。

漢方で考える食材の性質と、食品標準成分表とを比べてみるとあたりまえですが効能が一致します。

「人間は食べたものでできている」といわれ、また最高の名医は「自分」最高の妙薬は「体の中にある」という気功の教えがあります。

「食育」という新しい言葉もありますが、子どもたちにも、小さいころから折に触れてこんな言葉も教えてあげるとよいと思います♪

ローズマリー 2021・7・14

家で眠っていたハッチの胸元にさっそく供えてやりました。

涙が枯れそうな1日だったのですが、その香りに気持ちがすーーっと落ち着くのを感じました。

このように、悲しい出来事があるとどうしても「気」が停滞してしまいます。「気がふさぐ」「気が落ち込む」「気が滅入る」などと表現しますが、そんなときには「香り」が気分をおちつかせてくれます。

解剖学的にも「大脳皮質」に作用してリラックス効果があらわれるのです。

ローズマリーは、常緑で香りがいつまでも消えないことから「記憶のハーブ」と呼ばれます。

魔除けにも由来しているので、古代から葬儀や結婚に用いられてきたハーブなのだそうです。偶然とはいえ、知人とのご縁に驚き、また嬉しく感じました。

変色しにくい植物ということから「変わらぬ愛」「死を忘れない」という意味合いもあります。また記憶力を増すので、脳を活性化させてくれます。また、リフレッシュや元気回復効果もあるとのこと。まさに、そのとおりでした。

消化器系や肝臓・胆のうに刺激を与えて機能を高めてくれるそうで、そのあたりが悪かったハッチはきっと天国では病気がすっかりなくなっているはずです。

ローズマリーは、ビネガーにすると夏の食欲不振にぴったり、頭痛、生理痛にもよいそうですよ。

レシピをひとつご紹介♪

<ローズマリーとハーブのビネガー>

フレッシュローズマリーの枝 3~4本

酢(ワイン酢、リンゴ酢、米酢など)1本

好みでコリアンダー、ディルの種、粒こしょうなど。

ローズマリーの枝は洗ってから布巾で水気をとり、風通しのよいところで半日くらい干しておく。(しっかり水気をなくす)

酢の瓶にローズマリーとほかのハーブなどを入れて、日当たりの良い窓辺で2週間くらい置く。

酢に香りが移ったら、枝を取り出して新しいものを入れる。

ドレッシングやピクルスやマリネ作りに利用したり、肉や魚の下ごしらえに使うと生臭さがとれて仕上がりがさっぱりします。

参考文献:山と渓谷社 飯島都陽子著 「魔女の12か月」

スピリチュアルな話 2021・7・11

13歳8か月ちょうどでした。

我が家はこれで3匹の犬を見送りました。トイプードル3歳、柴犬13歳、そして今回の3匹目です。

お別れはつらく悲しい出来事です。そんな時に読む本が江原啓之さんの「ペットはあなたのスピリチュアルパートナー」という本です。

今回、読んでいてちょっと驚いたことがあります。

人間のたましいは、鉱物から植物、植物から動物、動物から人間、というふうに進化すると書いてあります。

私たち人間もかつては、鉱物や植物、動物であり、その記憶があるというのです。

鉱石などをお守り代わりに身に着けたり、花や木を見て癒されたり、動物と一緒に暮らしたりするのはそのためなのかもしれません。

漢方薬の生薬には「植物」(根っこや茎、葉や花など)「鉱物」(石膏や化石など)「動物」(阿膠「あきょう」というのがあります)があるのです。人間も自然の一部であるという考え方が漢方の基本です。それらが体の不調を整えてくれているとしたらそれはしごく当然のことだと感じたのです。

毎回、犬たちにたくさんのことを教えられてきましたが、今回は漢方を学んでいる私にこの不思議な一致を教えてくれたのかもしれません。

動物が人間のたましいへと進化するお手伝いをするのが私たち人間の役割なのだと江原さんは書いています。

そして、それは「たましいのボランティア」だと言います。

ちゃんとボランティアになっていたかな・・・でも、家族で精いっぱい楽しんでかわいがって見送ることができて幸せだと感じています。

旅立った日の空は久しぶりにピンク色の夕焼けに染まっていました。

腕をぶんぶん 2021・7・8

まずは、その姿勢のままでよいので腕をまわしてみてください!(^^)!

片方ずつでもOK。ぶんぶん!と回して。

ついでに、脇ものばしてみましょう、ぐーーーっと、両側やってみてください。

手ですりすりこすってあげるのもいいですよ。胸の真ん中もすりすり。

仕上げは「深呼吸」ゆっくり、吐いて~吸って~

うずくまって、スマホで検索しまくりはやめて、腕をぶんぶん!

曇り空だけど、窓を開けて空を見上げてみて。

どうしても、涙が落ちちゃう時はこれを試してみてくださいね♪

ぶんぶん、ぶんぶん・・・・!

布団を乾燥させましょう 2021・7・6

外邪(がいじゃ)のひとつである「湿」(しつ)は重い・だるいなどの症状や体の中の水分のバランスがとれなくなり、頭痛や下痢やむくみなども引き起こします。外邪とは、外からやってくる邪気のことです。様々な不調の原因になります。

水はけのよい食材を摂ること(豆類・とうもろこし・はとむぎなど)や、寝具を乾燥させておくことが対策となります!

寝ている時間はけっこう長いものです。また、睡眠中の発汗もありますので、寝具を乾燥させておくことも重要です!(^^)!

布団乾燥機や扇風機などを活用して、お布団を乾燥させておきましょう。

「湿」による不調が減ってくるかもしれません。

悲しいことがあった時 2021・7・3

その感情に右往左往してみたり、どうしたらいいか分からず取り乱してしまうこともあります。

漢方を学んでいると、こういった感情に対してどう対処できるか、というヒントになることがたくさんあるように感じています。

「悲」は、五行でいうと「金」(こん)五臓の「肺」季節でいえば「秋」色は「白」呼吸、心を助ける、西、といったふうにキーワードがあります。2頁めの五行配当表をごらんくださいね♪

そこで、まずは「深呼吸」悲しいという気持ちを受け入れてゆっくり呼吸します。

食欲もなくなるかもしれません、そんな時には「白い食材」がいたわってくれるかもしれません。

西の空の夕焼けを見る、というのはどうかしら?

・・・

といったふうに、気持ちへの対処ができると気づいたのです。

そして、なにより自分の味方になってあげることが大切。自分が悪かった、あの時こうしていれば、など自分を責めない、人のせいにしない、

あまり先のことを考えない、悪い想像はしない、自分のこれまでを信じてあげましょう。

悲しみすぎると、逆に五臓の「肺」を痛めてしまいます。すると、身体にも不調が生じてしまうのです。

そうならないように、養生をすることができるのが漢方の考え方です。

自分の気持ちをコントロールすることができると、むやみに自分を傷つけずにすみますよ。

クリニック案内

アクセス

- 最寄駅:五井駅

| 医院名 |

|---|

| 医療法人社団 澄明会 もり小児科 |

| 院長 |

| 森 淳夫 |

| 住所 |

| 〒290-0035 千葉県市原市松ヶ島2-1-13 |

| 診療科目 |

| 小児科 |

| 電話番号 |

| 0436-26-1959 |