Ns森の漢方養生ノート1頁

ブログは4月末で閉鎖します

引っ越し先はこちら→NSかろこんの漢方養生ノート

ご意見はメール:morigoiken@yahoo.co.jp

夜の咳に 2020・12・18

喘息などの発作で気管支が狭くなると、ヒューヒューという音が胸の奥からして呼吸が苦しくて眠れなくなります。そんな状態で夜間横になれないようであれば、一度小児科の先生がいらっしゃる病院への問い合わせをしてください。

そこまでではないけれど、一度咳が出始めると止まらない場合や咳の刺激で何回も吐き戻してしまうこともあります。

お布団の上での嘔吐は大変です(-_-;)

咳を抑える西洋薬や、漢方薬などを服用してもすぐにはおさまらない咳。

そんな時に、家庭でできる看護もいくつかあります。

まずは、部屋の加湿です。加湿器がなくても濡れたタオル一枚部屋にかけておくだけでもかなり効果があります。

次に、のども加湿するために「白湯」に少しはちみつ(1歳以上のお子さんに限ります)を加えたものを咳の合間に少しずつ飲ませてあげてください。1歳未満の方は砂糖でもOKです。

「はちみつ」については、咳止めを飲むよりも効果があるという研究発表もあるそうです。

はちみつや砂糖には肺を潤して咳を抑える効果があるので納得です。

枕元に、温かいお湯にはちみつを溶かしたものを置いておくと良いでしょう。

夜に甘いものはちょっと・・・という方は、白湯だけでも。

ポイントは少しずつ飲ませることです。冷たい飲み物やイオン飲料などを一気に飲ませると多量に吐いてしまいます。

温かいものはゴクゴクとは飲めませんのでそれも都合が良いです。

医師である先生は「治療」として処方や方針を決めます。

看護師やお母さん方は、お子さんがつらい症状の時にいかに楽にしてあげられるかを考えるのが役割です。

ブロッコリー 2020・12・16

<ブロッコリー>

体を温めも冷やしもしない「平性」の食材です。

胃腸の働きを良くし、五臓の働きを活発にしてくれます。

主に老化に関係する五臓の「腎」のサポートをしてくれるので、強壮作用があります。

このごろ胃腸の調子が弱っているせいか、ブロッコリーを欲しているのでしょうか?

食べたいと思うものがその時の体調を反映しているような気がします。

美味しく楽しくいただきましょう!

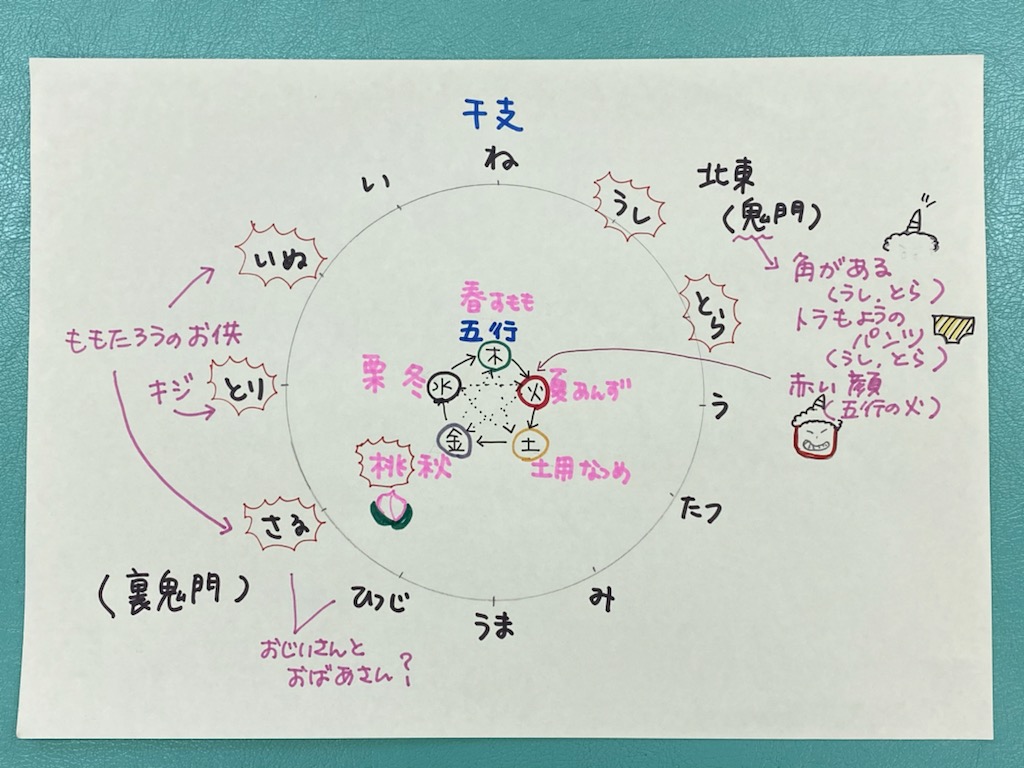

桃太郎 2020・12・12

楽しくなってしまったので、図も書いてみました(笑)

一緒にご覧ください。

昔話の「桃太郎」は陰陽五行説に基づいたお話なのだそうです。陰陽五行説とは、中国古来の自然哲学で漢方や養生の考え方の基本です。

図の真ん中が「五行」の五角形です。

五行にはそれぞれの割り当てがあり、季節・方角・色・味・などです。「五果」といって果物もあります。桃は「木火土金水」(もくかどこんすい)の「金」(こん)に属しています。

さて、「鬼門」とは?鬼の門、いわゆる邪気が入り込んでくる場所という意味です。北東の方角が鬼門と言われています。

五行の周りに書いた干支を見ていただくと「ねずみ」を北にすると北東は「うし」と「とら」。

これを「鬼」とすると、干支で唯一角をもつ「うし」、鬼が履くパンツは「とら」の模様。赤い顔は五行の「火」です。

(書いているうちに面白すぎて心拍が上がってきました)

「うし」「とら」の反対側は「ひつじ」「さる」で、「裏鬼門」となります。そして、そこには五行の「桃」が!

桃太郎の鬼退治のお話が見えてきました(わくわく)鬼門である鬼を退治する裏鬼門の桃太郎!

(鬼退治といえばタイムリーな話題でした)

そして、桃太郎のお供をした3人といえば「さる」「とり」(キジ)「いぬ」ですね。順番に干支の円を回っています。

山へ芝刈りに出かけたおじいさんと川で洗濯をしに行ったおばあさんは、「ひつじ」と「さる」が化けたものでは?という説も・・・。(マジか(゚д゚)!)

他にもいろいろあるようですが、ご興味がある方はぜひお正月休みに「桃太郎」について調べてみてください。

尚、「桃」については「古事記」などにも食べて蘇ったというくだりがあるので古来からパワーを秘めた果物だったのかもしれません。

(そういえば、桃太郎侍・桃太郎伝説なんてのもありますね)

桃 2020・12・11

他には、さくらんぼもそうです。

もし、今売っていたとしたらたぶん超高価でしょう・・・たぶん・・・

ご安心ください!缶詰でもいいのです!

今年のクリスマスケーキを手作りするなら、いちごの他に桃も使ってみるのはどうでしょう?

いちごは「涼性」の食材なので、少し体を冷やします。私はしたことがないのですが、そういう場合「焼く」といいそうです。

焼きイチゴ、焼きりんご、焼きバナナ、焼きみかん・・・体を冷やすものは焼くか温めて食べるとよいそうですよ。

リンゴのバターソテーにシナモンシュガーをふりかけて~美味しい温めレシピです♪

血虚(けっきょ)② 2020・12・6

①脳と目を休ませてあげましょう!

テレビやゲーム、パソコンやスマホなどと少し距離をとって目を休ませるのが良いでしょう。

余計な情報は見ない、聞かない、ようにして脳を静かにリラックスさせてみるのも重要。いち早く新しい情報を知る必要はほとんどないと思います。情報が多すぎる世の中、お子さんにもこうしたことが原因でやる気が出ない、頭がいたい、気分が落ち込む、などの症状が良くならない場合があります。こうした訴えの患者さんが最近増えてきたような気が・・・。

親子で一緒に生活を見直すのもよいかもしれませんね。

②赤黒食材を摂りましょう!

赤い食材は「いい血」を、黒い食材は「おそうじ」をしてくれます。

黒きくらげ、ニンジン、ひじき、黒ウーロン茶、プーアール茶、レバー、赤身の肉、レバー、うなぎ、いか、あなご、黒糖、黒ゴマなどなど。

③実と種の部分を食べる

ドライフルーツやナッツ類(ただし、小さいお子さんはナッツは誤飲すると危険なので注意なさってください)、なつめ、クコの実、レーズン、ライチ、くるみ、などなど。元気食材のはちみつと合わせるとグー。(はちみつは1歳未満のお子さんには与えないでください)

一日手のひら一杯のフルーツとナッツを食べると良いそうです。私は、ナッツとドライフルーツを細かく刻んではちみつに漬けておき、甘いものが欲しくなったらスプーン1杯口に入れるようにしています。

④酸味と甘味を一緒に

はちみつレモン、ごはんと梅干、甘酢など、酸っぱいものと甘いものを一緒に摂ると体が潤います。

積極的に取り入れてみましょう。

辛いものは摂りすぎないように。

もしかして血虚かしら?と思ったら、まずは以上の養生を試してみてください♪

おばあちゃん世代の方、娘さんが出産で里帰りされていたら食養生をしてあげてください。

血虚(けっきょ)① 2020・12・4

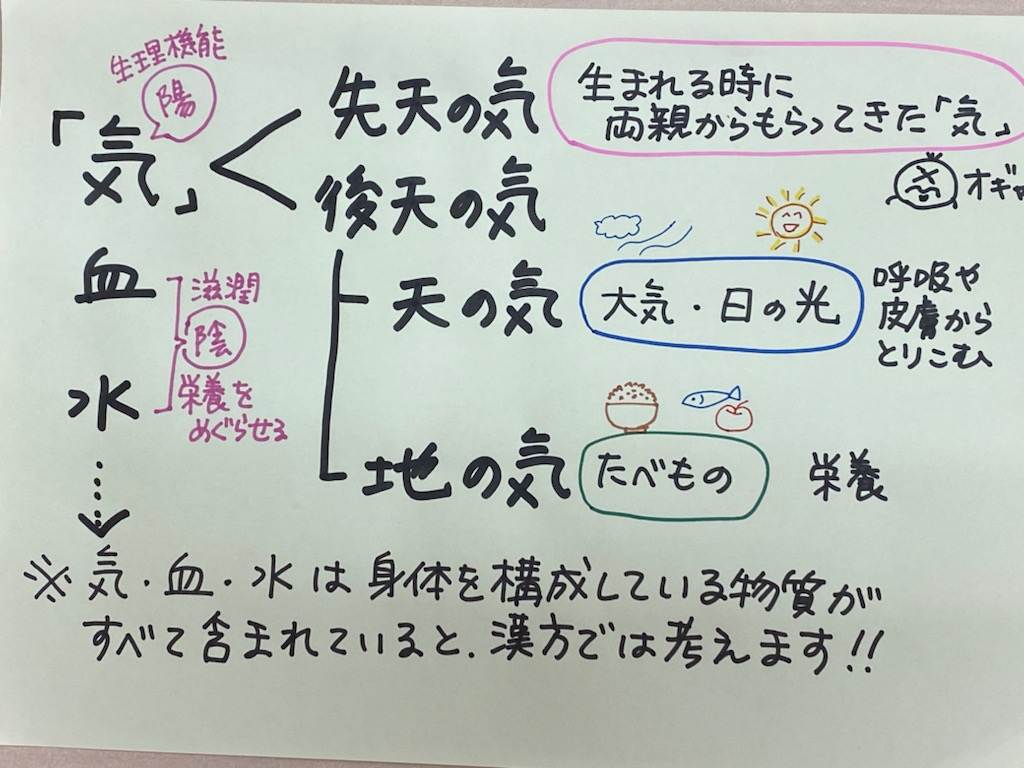

漢方で人体は「気血水」(きけつすい)でできていると考えます。これらがバランス良く働いていると「健康」な状態ということです。

その中で「血」(けつ)が不足することを「血虚」と言います。

血(けつ)の働きは、全身に栄養を供給する・精神活動の基礎物質、の二つです。

西洋医学の「血液」の働きも含まれていますが、イコールではありません。漢方では「血」が精神活動にも深く関わっていると考えるのがポイントです。

では、血虚ではどんな不調が現れるのか・・・

手足の冷え、頭痛、あかぎれ、しもやけ、爪が割れる、足がつる、物忘れ、集中力がなくなる、不眠、目が疲れる、髪がパサつく、などです。

どれも(ノ∀`)アチャーという症状ですが、女性ならひとつは当てはまるのではないでしょうか?

不調には原因があるわけで・・・

夜更かし(睡眠大事です)、目や脳の使い過ぎ、偏食や少食、無理なダイエット、などです。

女性の場合、生理の量が多い、不正出血がある、などが原因のこともあり「血の道症」と言われています。

そう考えると、出産は究極の「血虚」です。

赤ちゃんは生後2か月から予防接種が始まりますが、連れていらっしゃるお母さんの中にはまだ産後の不調があるのかな?という方も。夜間の授乳もあり睡眠不足も重なり、大変だと思います。

軽い「うつ」のようになる産後ブルーも、まさしく「血虚」の症状なのです。

なぜなら、「血」は精神活動も担っているからです。

私は、このつながりと納得が漢方を学んでいる中で一番の感動ポイントで、そしてもっと知りたいという気持ちをかきたてられてしまうのです♪

しかし、一概には言えません。不調は様々な要因が重なっていることもありますし、病気が隠れていることも。

両方からの目線を忘れないようにすることが重要、と自分に言い聞かせています。

耳を温めましょう 2020・12・2

仕事に持っていく温かい飲み物を入れたボトルを持って車に乗り込むことです。

お腹に抱えてシートベルトで固定、ポカポカしてきます。

信号待ちでは、耳の後ろと耳を温めます。

体全体がじんわりと暖まってきます。

耳には、たくさんのツボがあるので、ひねったり、ひっぱったりするだけでも体の調整ができるそうです。

疲労回復効果もあるようですよ。

ドラえもんののび太やクレヨンしんちゃんは、よくお母さんに耳を引っ張られて叱られていますが、こんな効果をねらっているのでしょうか?(笑)

寒い季節には耳を温めてマッサージ、ぜひやってみてください♪

人は食べたものでできている 2020・11・29

今回、初めて養生について書いてみましたので、よかったらちらっとご覧くださいませ。

さて、「似たもの夫婦」という言葉がありますね。夫婦は他人、なのになぜ似るのでしょうか?

一緒に生活しているから?自分に似た人を伴侶にするから?仲良しだから?

もちろん、それも正解だと思いますが「同じものを食べているから」なのだそうですよ。

確かに、よほどのことがない限り、家族は毎日同じ食事をしますよね。

それで、どんどん似てくるのだと、講義の時に漢方の先生がおっしゃっていました。激しく納得!

人間は食べたものでできている・・・となにかのキャッチフレーズがありましたが、食べるものによって顔形や考え方も似てくるという考えは漢方の視点からすると納得できます。

なぜなら、人は生まれてからは呼吸と食物によって「後天の気」を作り生きているからです。

そして、人はほとんどが「気」でできているからです。

「気が合う」から夫婦になった、友達になった、これは「後天の気」が似ているということだと思います。気が合う人とは食べ物の好みが一緒だったりしませんか?

不思議だけど納得、です♪

ゆず 2020・11・25

とても良い香りです。

ゆずといえば冬のイメージがありますね。

ジャムにしたり、ゆずみそにしたり、ゆず胡椒にしたり楽しみ方はたくさんです♪

少し前に、青ゆずと青とうがらしでゆず胡椒を作ってみました。

種を取った青とうがらしと、ゆずの皮を細かく刻み分量の20%の塩を加えてすり鉢ですります。保存容器に入れてから冷蔵庫で1週間以上ねかせたらできあがり!

注意点がひとつ。作るときには必ず手袋・マスク・メガネをして風通しを良くしてださい★とうがらしの刺激があります★

<ゆず>

甘・酸味で涼性です。

胃の不快感を解消してくれるゆず。

熱を冷ます作用もあるので二日酔いに良いそうです。

気の巡りを良くしたり、痰や咳にも効果があります。

はちみつと合わせると潤い効果アップ!また、ストレスや緊張を和らげてくれる効果もあるので気持ちが落ち着きます。

ジャムにしてホットゆずでリラックスしたいと思います♪

小雪 2020・11・22

さて、11月22日は二十四節気の「小雪」(しょうせつ)です。本格的な冬がやってきて、雨が雪になることもあるけれど、まだ少しだけ・・・ということで小さな雪と書くそうです。

新型コロナウイルスの感染者(陽性反応が出た方、と言ったほうがよいでしょうか)が全国で増え続けています。例年、この時期からインフルエンザの患者さんが出始めますが当院では今年はまだ0人です。

どちらにしても、ウイルスの感染から逃れることはできない私たちです。

繰り返しになりますが、いまこそ養生を見直してバリア機能である「衛気」(えき)によって自分たちの体を守ることが大切だと感じます。

食事・睡眠・適度な運動

そして、気持ちをリラックスさせて無理をしない、特に冬の間は言動を控えめに、身体を冷やさない、などを心がけたいものです。

なかなかその通りにはいかないこともありますが、それはそれでよしとするとして・・・。

お風呂もシャワーですませることなく、浴槽に浸かりましょう。

足の指を一本一本引っ張ったり、足の指と反対の手の指をお祈りするみたいに組んでぐるぐると回すと気持ちがいいですよ!

足の裏の真ん中より少し上に「湧泉」(ゆうせん)というツボがあります。ここも一緒に押してみてください。

今、私の一押しのツボです。「腎」を養ってくれるツボです。昼休みには、大きめのスーパーボールを足の裏でコロコロと踏んで刺激しています。

せんねん灸ホームページに「とっておきの13のツボ」というのが載っています。→こちら

参考になさってみてください♪

5色食材 2020・11・19

季節に応じた食材はあるのですが、最近の気候変動ですと暑さ寒さ湿度などによって毎日の献立を考える必要がありそうです。でもめんどうですね(;^ω^)

そんな時は、5色の食材をすべて並べてみる!と考えれば案外簡単かもしれません。

以下、「五色」「五行」「季節」「鬼滅のメンバー日輪刀の色と呼吸」(これはお遊びです)の順に書いてみます~。

青(緑)色食材 「木」(もく)春 不死川実弥 風の呼吸

赤色食材 「火」(か)夏 煉獄杏寿郎 炎の呼吸

黄色食材 「土」(ど)土用 我妻善逸 雷の呼吸

白色食材 「金」(こん)秋 時透無一郎 霞の呼吸

黒色食材 「水」(すい)冬 竈門炭治郎 水の呼吸

青色はほうれん草、小松菜、いんげん、ブロッコリーなど。

赤色はトマト(ケチャップも赤いです)、パプリカの赤など。

黄色はかぼちゃ、卵、豆類など。

白色は豆腐、白ごま、白きくらげ、白菜など。

黒色は黒ごま、黒きくらげ、黒ウーロン茶、黒豆など。

スーパーに行ったら、5色食材を選んでみましょう♪

※おあそびで鬼滅の刃に当てはめてみたのですが、これがまんざらでもないのでちょっとびっくりしています。

呼吸がそれぞれの五行説に当てはまるのです・・・すごい(゚д゚)!

五臓の「腎」 2020・11・16

冬の養生は「腎」をいたわるのですが、腎ってなんでしょう?

①生長、発育、生殖を主る

子どもの成長発達などは腎の担当です。

歯が生えるのが遅い、歩くのが遅い、身体が小さいなど、漢方では腎精が不足していると考えます。また、成長期以降では歯が抜ける、白髪、聴力の低下、尿失禁、足腰の衰えなどは腎性の不足によるものなのだそうです。子どもの発達と老年期の老化現象は同じ「腎性」の不足によって起きるというのが不思議ですが納得です。

②水を主る

臓器の腎臓とはニュアンスが違うのですが、似た機能もあるため身体の中の水分を分布したり、代謝などの担当も「腎」です。余分な水分は尿となって体の外に出されますが、この働きが弱くなると尿失禁や排尿困難、むくみ、などの症状が出るそうです。子どもたちが「鼻たれ」なのは、まだこのあたりのはたらきが不十分だから?なのでしょうか。鼻水も余分な水分です。

また、呼吸を補佐するはたらきもあるため息切れや息が深く吸えないなども腎気が弱ると起こります。

五臓はそれぞれを助け合ってバランスをとっていることがよくわかります。

漢方薬が一見全く違う症状を改善させるのもこんな理由なのかもしれません。

③骨・耳・二陰・髪に通じる

腎は骨を主り、髄を生じ、脳に通じる・・・ん?ちょっとわかりづらいです。

背中にある脊髄が膨らんで充実したものが「脳」であると漢方では考えるのだそうです。そして、それは骨を主るので、腎性が充足していると骨格が壮健で、記憶力もよくなる、というわけです。

不足すれば、骨がもろくなり、歯が抜け、動作がにぶくほんやりとして記憶力減退などの症状が出ます。

また、耳が聞こえにくくなったり耳鳴りが出たりします。

二陰というのは大小便の排泄口のことで、生殖器官の意味もあるので、大小便の失禁や流産、遺精なども「腎」と

関係があるのです。

また、髪の毛は「血余」(けつよ)と言って「腎」と気血水の「血」によって養われています。

血余は字のごとく、血の余りが髪の毛ということです。

これが弱くなると、髪がぱさつく、コシがなくなる、細くなる、抜ける、白髪になるというわけです。

ひと口で言うならば「腎」は「生命力」?ちょっとしっくりはきませんが、私はそう理解しました。

書いていて、ほとんどが自分にも当てはまるので少々ショックを受けつつ・・・(´;ω;`)

冬の養生=「腎」の養生なので、冬は黒い食材や鹹味(かんみ)→海のものなどを食事に取り入れ、温かくして静かに穏やかに過ごそうと思います。

五臓の「腎」がなんとなく分かった気がしませんか?

三陰交のツボ 2020・11・14

私も毎日押してます(^^)/

「三陰交」(さんいんこう)です!

ご存じの方も多いツボだと思います。

場所は、足首の内側、内くるぶしから指4本分上です。

むくみに良いので、私は夏場には必須のツボなのです。また、血液循環を良くしてくれるので足が冷える方にもおすすめです。

実家の母が長年しもやけで悩んでおり、三陰交のツボに「貼るお灸」を進めたところとても良くなったと喜んでいます。

寒くなる季節、ぜひお試しください♪

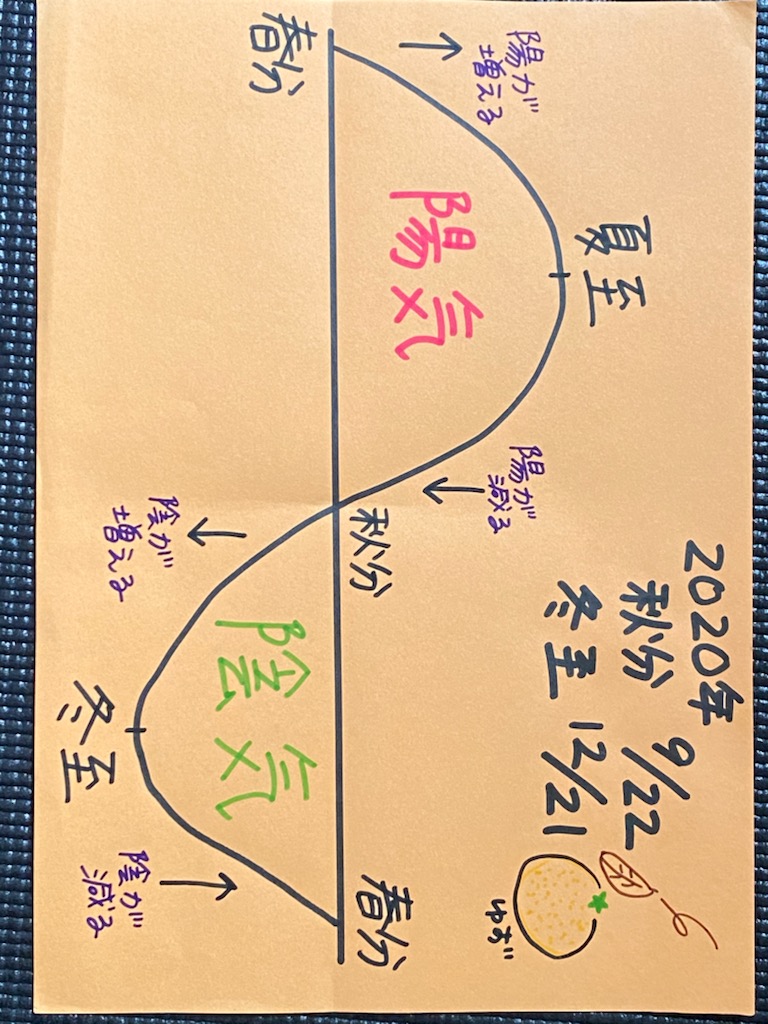

冬の養生 2020・11・11

これからは、陽気が減り陰気が増えていく時期です。12月21日の冬至には陰が極まる日です。

冬はエネルギーを蓄える時期です。

春に備えて計画を立てる時期だと言われています。

新しい動きや無理なダイエット、気持ちを表に出さずにすべてを控えめに過ごすのが良いそうです。

外出もままならない春・夏を過ごしてきて、冬もこもっていなくてはならないと考えると気分も沈みがちですが、3か月先の春に向けて楽しい計画を練ってみるのもいいかもしれません。

口数も少なくするのが良いので、これは感染防止には良いことですね。

夜は早く寝て、朝はゆっくり起きるのがベスト。なかなかそうはいきませんが・・・。できる範囲で構わないと思います。

冬は五臓の「腎」(じん)をいたわりましょう。

「腎」は寒さが嫌いです。生姜やネギ、ニンニク、唐辛子などの辛味食材を取り入れて体を温めましょう。

コショウ、シナモンなども温め食材です。

また、黒い食材は腎を養ってくれます。

黒きくらげ、黒ゴマ、黒豆、黒糖、ひじき、わかめなどです。

肉の中では「羊肉」が最強の温め食材です。北海道のジンギスカンは、寒い地方で体を温めるためのものなのですね。

冬は暖かくして、静かに、何事も控えめに過ごして春を待ちましょう♪

宙を見上げて 2020・11・9

日没とともに東南の空高くに赤っぽくひときわ明るく輝いている星が火星です。

10月の初めに最接近しましたが、来年の夏くらいまでは明るく輝いてみえるそうですよ。

その「火星」では、昼間の空の色が茜色なのだそうです。

地球でいうと夕焼け空のような色らしいです。

火星の天気予報があるとしたら。「今日は一日すっきりとした茜空がひろがるでしょう」とか言うのでしょうか。

地球は大気の関係などで空は青く広がります。

青い空と白い雲・・・空を見上げみてください。

スマホやパソコンばかり見て酷使されている目や頭が自然のパワーで癒されるかもしれません。

上を見ると、胸も開くので気が巡ります。

日中の青空や、夕方に輝く火星をぜひ見上げてみてください。

気のはたらき② 2020・11・7

少なくとも、私は漢方の勉強をはじめてこれを知った時にはびっくりしました(笑)

「気ってこんなことまでしてくれてたんかい?」と・・・。

其の1

推動作用(すいどうさよう)→動かすはたらき。血液循環や新陳代謝などのことです。

其の2

温煦作用(おんくさよう)→身体を温めるはたらき。これによって体温を正常に保つ。

其の3

防御作用(ぼうぎょさよう)→外邪の侵入を防ぐはたらき。

其の4

気化作用(きかさよう)→変化させるはたらき。体の水分を汗や尿に転化する。

其の5

固摂作用(こせつさよう)→過剰な排泄・出血を抑える。内臓の位置を保つ。漏れを防ぎ内臓が下垂するのを防ぐ。

私が一番びっくりしたのは、なんといっても「固摂作用」で、胃下垂や脱肛、子宮脱などは重力ではなくて(看護師らしからぬ私の勝手な想像)気の固摂作用が低下したための症状でもあるということ。

出血・尿もれ・汗が止まらないなどの症状も「気」が関係していたとは・・・。

経血が多すぎるのも、固摂作用の低下なのかもしれません。

尿もれは老化現象のひとつ、と思っていましたが、これはあながち間違ってはいないのかもしれません。

老化によって気の作用は自然と弱ってくるものだからです。

もちろん、これらの症状は西洋医学的な疾患によるものもありますので一概には言えません。

気をしっかり持って!なんて言葉がありますが、そうすれば血液や代謝が動き、体温は正常になり、かぜをひいたり皮膚がかゆかったりすることもなく、汗や尿も適度に出て、漏れのない身体になる=健康ということになります。

(ややこじつけになりましたが(;^ω^)→汗漏れた)

逆に考えれば、不調から読み取って「気」が滞っているのか?足りないのか?を考え、「気滞」「気虚」の養生をすれば不調が改善するかもしれない、のです♪

「気」のはたらき① 2020・11・6

今回は、「気」のはたらきをまとめてみます。

気とは、人体の生命活動の基本!と漢方では考えます。

図を見ていただくと、生まれつきもった「先天の気」と生まれてから呼吸や食べ物から取り込む「後天の気」に分けられます。

「後天の気」はさらに「天の気」「地の気」の2つから構成されています。

赤ちゃんは両親からもらった「先天の気」を持って生まれ、産声で呼吸を始めて「天の気」をとりこみ、母乳やミルクによる栄養で「地の気」をとりこみます。

産まれて初めてする呼吸と栄養は「後天の気」というわけです。

赤ちゃんは日光浴もさせます。

「後天の気」を体に取り込まなければ生きていけないのですね。

呼吸と食事、そして太陽の光、大切です。

「気」は生命エネルギーであり、生理機能なのでした!(^^)!

そしてそして、「気」にはさらに5つの驚くべきはたらきがあるのです。

②へつづく♪

ジンジャーシロップ 2020・11・4

作り方は簡単!

①生姜を薄切りにして、同じ分量の砂糖をふりかけます。

②しばらくすると水が上がってきますので、火にかけてグツグツ煮ます。

③生姜が透き通ってきて、液にとろみがついてきたらできあがり!

④仕上げにレモン汁を絞るときれいなピンク色になります(^^♪

⑤ざるで生姜とシロップに分けます。

私は新ショウガで作っていますが、普通の生姜でもよいと思います。

砂糖の量は種類によっても違いますが、お好み調節してみてください。

炭酸で割れば「ジンジャーエール」。紅茶に入れると、風邪のひきはじめやのどが痛い時に効果的です。

体が温まりますよ~。

分けた薄切り生姜は冷蔵庫で保存しておいて料理に使えます。

生姜焼きにして、甘い生姜も一緒に食べると美味しいです!味付けは醤油のみでOK。

ぜひ、お試しください♪

あんま 2020・11・2

貝原益軒の「養生訓」は子どもに関する記述があまりありません。

「薄着にしなさい」とか「過保護にしない」みたいなことがちょこっと書かれているだけで、あとは弟子が書いた小児の専門書をよむがよい・・・となっています。

その専門書が口語訳されているならば読んでみたいところなのですが、存在するのかどうか調べていません。

しかし、ところどころに「こどもに・・・」と書かれている箇所があります。

「あんま」の項目に次のようにあります。

<寝る前のあんま>

寝るとき、子供の手をこすらせて熱くさせ、その手で腰と足の裏をしばらくなでさせなさい。自分でこのようにしてもよい。

また、腰から尻にかけたあたりを静かに打たせなさい。

注釈がないので、そのままなのだと思います。

確かに、腰から尻といえば臓器でいうと腎臓があります。五臓の「腎」は生命力や精を主る場所です。

子どもを丈夫に育てるために、このような「あんま」=マッサージが効果的ということなのかな?と考えます。

もちろん、大人の方もお年を召した方も寝る前の習慣にしてみるとよいかもしれません♪

ちなみに、手をこすり合わせて熱くした手を目に当てると、疲れ目に良いのと、すごくホッとします。

葛根湯 2020・10・29

今回は「葛根湯」おなじみですね。

有名な漢方薬で、ドリンク剤に配合されていたりドラッグストアなどでも買うことができます。

葛根湯は、「風邪のひきはじめ」に使います。

ぞくっと寒気がして、熱が出るのかな?という段階です。「汗をかいていない」というのもポイントです。

首の後ろがこわばっているような、そんな時は葛根湯です。

入っている生薬は・・・

〇葛根(かっこん)→葛の根っこです。くず湯のくずですね。発汗させたり下痢にも効果あり。

〇麻黄(まおう)→マオウ科の植物の茎です。発汗、鎮痛、咳やむくみも取り去ってくれます。

〇桂枝(けいし)→シナモン。温め。

〇芍薬(しゃくやく)→きれいな花を咲かせる植物の根。筋肉の痛みやけいれんを止めてくれます。

〇甘草(かんぞう)→マメ科の植物の根。甘いです。お腹を整え、コリにも効きます。

〇大棗(たいそう)→なつめ。お腹のパワーを補い、元気を出します。

〇生姜(しょうきょう)→しょうが。お腹を温めます。

漢方薬はこのような生薬を配合することで、それぞれの働きを助けたり強すぎる効き目を抑えたりし合っています。

チームプレーです。

風邪が長引いている場合は葛根湯の出番はありません。あくまでも風邪の初期に使いましょう。

また、長く飲む薬ではないように思います。

肩こりやじんましんにも効果があるようです。

自分も常に携帯している漢方薬です。肩や首からくる頭痛やじんましんによく効きました。

頓服のイメージで使っているので、西洋薬の痛み止め(解熱剤)をあまり使わなくなってきました。

以上「葛根湯」でした♪

舌の色 2020・10・27

漢方では、「舌診」(ぜつしん)といって舌を見る診察方法があります。

正常な舌は、うすいピンク色でうっすらと白い苔がある状態です。

苔は「舌苔」(ぜったい)と呼ばれ、ありすぎもなさすぎも正常ではないそうです。

また、苔の色も白色だけでなく黄色かったり茶色や黒っぽくなる場合もあり、それぞれが体調を反映しているのだそうです。

自分のことで恐縮ですが、毎朝鏡を見る時に「べーー」っと舌を見ます。

今年の夏は、ずっと真っ白な舌でした。体が冷えて元気不足のサインです。暑さが苦手なので、夜はエアコンなしでは眠れず、どうしても冷たい飲み物を好むので(熱がこもるタイプ)猛暑の中冷え切っていた状態だったのでしょう。

ショウガやネギなどを味噌汁の具にしたりスープに入れたりして温め食材で補ってみました。

最近になってやっと真っ白な舌ではなくなってきました((+_+))

他にも、舌の縁に歯型がついてナミナミ~としている場合は体に「湿」がたまっている状態です。

舌もむくんでしまうのです。

日本人にはこのタイプが多いそうで、便も湿気がたまっていると拭いても拭いてもきれいに拭き取れないことがあります。ウォシュレットが日本で普及しているのは、そんな理由からなのだそうです。

舌の先だけが赤い時にはちょっとストレスたまり気味?~柑橘系の香りでリラックス~

舌の中央だけが赤い場合は胃腸に熱がこもっている?~よく噛んでたべよう~

舌全体が赤いと余分な熱が多い?~きゅうりなど体を冷ます食材を~

舌に亀裂が入っている場合は潤い不足?~酸っぱくて甘いものを~

などなど、舌を見ることで体調管理ができます!

ぜひ、観察してみてくださいね♪

気虚(ききょ) 2020・10・25

「気滞」は気の巡りが悪いことで、「気虚」は気が足りない状態です。

漢方では、足りないものを補い巡らせることで不調が整うという考えが基本です。

「気虚」とは元気不足のことです。

原因としては、虚弱・疲労・老化などがあります。

なんか元気が出ないな~やる気が出ないな~という時には「気虚」の状態なのかもしれません。

「気」は朝作られると言われています。

そのためには、早く寝て早く起きることが何より大切。そして、朝ごはんをしっかり食べることです。

耳慣れた養生でとても簡単です!

睡眠不足、汗のかきすぎ、食事の制限などを続けていると気が不足してしまいます。

汗をかくことは良いのですが、かきすぎると「気」もいっしょに減ってしまうのです。

また、気配りができる人や気遣いが上手な人は、やはり「気」を減らしてしまう可能性があります。

元気な時は良いのですが、ちょっと気が足りないかも?と感じたら、自分の気を配ったり遣ったりせずに大事にしておきましょう。

「気」を補うものとしては、穀類・いも類・豆類が最適です(^^♪

ごはん食べないと元気でないんだよね~ということがありませんか?そのとおりなのですね。

さつまいも、にんじん、はちみつ、大豆、玄米、かぼちゃ、など黄色い食材は元気食です。

お子さんの元気が減っているようなら、食卓に黄色い食材を並べてみるのはいかがでしょうか。

「労宮」ろうきゅう 2020・10・23

ツボのご紹介!

今回は「労宮」(ろうきゅう)です。

場所は、手をグーと握ったときに、中指の先が当たる場所、手のひらにあります。

労宮のツボは、自律神経を整えたり、気持ちを安定させる効果があります。

自分も良く押すツボなのですが、口内炎ができた時にも良いと聞きお灸をすることもあります。

また、授業中に眠くなってきた~という時には手のひらの「労宮」を押すと目が冴えてきます。

わりと、万能のツボのようですので、ぜひ使ってみてください。

ツボ押しはぎゅーっと押してゆっくり離した時に気血が巡るのだそうです。

決まりはありませんが、労宮の場合はスリスリできる場所ではないので、反対の手の親指で押してみてください。

「がんばる」という手話は、両手を握って何度か上下させる動作なのをご存じでしょうか?

東日本大震災の被災地にいらした、当時の皇后陛下がバスの中から現地の方にしてくださったしぐさです。

よし、がんばるぞ、という時にこのしぐさをすると労宮のツボが刺激され元気が出ると、漢方講座の先生がおっしゃっていました。

また、誰しも一度は経験があると思いますが、発表などの前に緊張した時「手のひらに人という字を書いて飲み込む」というのをしたことがありませんか?

あれもちょうど労宮のツボなのだそうです。

ツボは案外日常生活の中で自然に押しているものらしいですよ。

ただいま土用真っ最中 2020・10・22

今年は11月7日が「立冬」ですから、そこから18日前が10月20日です。

10月20日~11月6日が「土用」の時期です。

秋と冬の間、季節の変わり目です。

土用の間は、土を触ってはいけない・・・と聞いたことがあります。

だいたい季節の変わり目にはお花の植え替えなどがあり土いじりをしてしまいますが(;'∀')

調べてみたところ、土の神様(土公神)が土用の時期には静かにしていたいのに、土をいじったり、井戸を掘ったり、地鎮祭をしたり引っ越しをするのは良くないということのようです。

また、養生の面からも「土用」とは季節の変わり目なので体調を崩しやすい、従って大仕事は控えて静かに過ごしましょうという意味もあるのだそうですよ。

養生の知恵ですね。

季節の移ろいを感じながら、養生をするのは理にかなっています。

ただ、土を触っても良い日が決まっているそうで、そのあたりは暦歴などの詳しい学習が必要のようです。

機会があったら、詳しく調べてみようと思います。

さて、この季節には柿の実が色づくころですね。

<柿>

五臓の「肺」を潤し、体の余分な熱を冷まします。

咳を鎮める効能もあります。

ヘタの部分は「柿蔕」(してい)といって、生薬にもなっています。

これを煎じてのむと「しゃっくり」が止まるのだそうです。

実の部分は体を冷やす「寒性」ですので、おいしいけれど食べすぎには注意です。

夜間の咳 2020・10・21

診察室では全くと言っていいほど咳は出ていないのですが、お母さんの訴えによると「夜になると咳がひどくなり、寝ていても起きてしまう」という方ばかりです。

低気圧や雨降りが多い天候が影響しているのかな、と思います。

喘息の発作で、ネブライザーをするお子さんもかなり多くなっています。

乾燥の季節で、更に朝晩は冷え込むようになり「燥」と「寒」の影響を受けやすくなっています。

湿度計を見て、50%以下になっているようなら部屋を加湿してみましょう。

更に、温かい飲み物で喉も加湿すると症状が和らぐかもしれません。

お子さんが嫌でなかったら、上白糖や黒糖、またははちみつ(1歳以上のお子さんに限ります)などを少し溶かしてあげるとよいでしょう。

これらは、咳や痰などの症状を良くする効果がある食物です。

夜間に甘いものを飲ませることに抵抗があるようなら、湯冷ましだけでもOK。

冷たいものを飲むのは逆効果です。冷えてしまった体を温めるという余分なエネルギーを使うことになります。

湯冷まし、またはお湯に砂糖などを溶かして冷ましたものを、保温ポットに入れて枕元に置いておくのはいかがでしょう。

少し、つらい咳が楽になるかもしれません。

試してみてください♪

うむ。

昨日、とあるアニメ映画を観てきました。

歳を重ねると涙もろくなり、それはいろいろな経験をしたからだとNHKのチコちゃんは言っていましたが・・・それにしても最初から最後まで涙ぽろぽろで、布マスクが湿っておりました(;_:)

「涙」は五臓の「肝」と関わりがあり、ストレスとも関係があります。

泣ける映画を観た後は、なんとなく気持ちがスッキリするような気がします。

純粋な心をあざ笑う敵に、立ち向かう主人公たち。信念を貫く姿に大人も自分の姿を重ねてしまいます。

そして、自分の中にも確かにある「鬼」の部分に気づき、必死に戦う隊員の姿は自分自身との闘いに苦戦している大人たちのような気がしてきました。

まだ空想の世界で生きている子どもたちがどんな解釈でこの映画を観るのかを知りたい気持ちもありますが、これだけの大ヒットということはきっと何か気持ちを揺さぶられるものがあるのでしょうね。

主人公たちは、さまざまな呼吸を使って闘います。

鍛錬を積むと、呼吸で自分の傷を治せるようにもなるのですが、現実ではありえないことです。

しかし、「呼吸」は痛みを和らげたり心を落ち着かせてくれる効果はあります!

お産の時も、呼吸法がありますね。

怒りのコントロールには、まず6回深呼吸、と言われますが「カッ」っとなったときに、呼吸で気持ちを整えることなら今からでもできそうです。

他にも、困ったとき、悲しいとき、思い悩んだとき、こわいとき、不安なとき、

呼吸に集中すると、内なる敵に立ち向かうことができるのかもしれません。

<漢方的追記>

出血するシーンが多かったのですが、昔々はケガなどの出血に対して「血」(けつ)を補う食べ物を食べさせて、あとは励ました・・・のだという話を聞いたことを思い出しました。

気滞② 2020・10・16

ただ、ストレスはそうそう発散できるものではないのも事実ですね。

生きていくうえで、一番難しいかもしれません。

ストレスは目に見えませんので、そんな時は目に見えないものでリラックスするのがよいそうですよ。

「香り」です。特に、柑橘系の香りは気分を落ち着かせてくれます(^^)/

また、大脳皮質に即効性があるそうですので、良い香りは簡単にできるリラックス方法ではないでしょうか(^^)/

具体的には・・・

ミカン・グレープフルーツ・ゆず・金柑・キウイ・ライチ

他に香りの良いものといえば・・・

セロリ・春菊・にら・ねぎ・らっきょう・しょうが・こしょう・にんにく・しそ、などなど。

はっか(ミント)もすーーっとしてよい香り。

香草やハーブですね♪

これからは、ミカンの季節なので皮をむいていい香りを漂わせてみるのもよいかもしれません。

1本の木があるとすると、香りは葉っぱや果実で上の方にあります。

ストレスは上にたまるので、上の方に成る果実や葉っぱが効果をあげる、という考えです。

逆に、足腰の不調には、土の下に埋まっている部分を食すとよいのだそうです。

おもしろいですね~♪似類補類(にるいほるい)というのだそうです。

クルミは脳みそに似ているので、受験生にはもってこいのナッツなのです。

それから、リラックスには「目」をいたわってあげることも大切だと考えます。

40歳を過ぎたら、用事がない限り目は閉じていなさい、と言われています。(これも貝原益軒だったか?)

情報多すぎ!の世の中です。

見ざる、聞かざる、で自分を体を大切にしましょう。

自分は食事の時にはスマホを遠い場所に置くようにしています。

それから、寝る前もなるべくスマホの画面をみないように、目を閉じて気持ちを落ち着けます。

ストレッチなどの軽い運動も気を巡らせてくれるので、時間を決めて体操するのも良いですよ。

首を回したり、腕をぶんぶんと前後に振るだけでもOK。

自分が一番リラックスできるストレス発散法を毎日の習慣にしてみてください。

気滞(きたい)① 2020・10・13

気滞とは気血水の「気」が滞ってしまうことです。

では、気が滞って流れないと、どんな症状が出るかといいますと…

〇張る

お腹や胸が張る、女性ですと月経前に胸が張る方は「気滞」なのだそうです。

お腹にガスが溜まって苦しい~のもそうです。お腹だけがぽっこり出ているのも「気滞太り」と言われます。

その結果、げっぷやおならが多くなる、咳・しゃっくり・ため息なども増えてきます。

〇つまる

滞っているので「つまり」ます。

胸のあたりがつかえる感じ、のどに何かがつまっている感じ、のどの場合は「梅核気」(ばいかくき)といって、のどに梅の種がひっかかっているような、焼けた肉が貼り付いて取れないような、違和感が現れます。

私事で恐縮ですが、コロナの騒ぎが始まったころの話で、食事の後に魚の骨がささった!と慌てたことがあったのですが、魚を食べていないのにそうなることがあったり、なかったり、を繰り返していました。

なんとも気分の悪いものでした(-"-)

この時の私のように「訴えや症状にムラがある」のも気滞の特徴です。

症状があったりなかったり、今日はこっちが・・昨日はあそこが・・・といった具合です。

原因としては、不規則な生活やストレスがあります。

ストレスという空気が風船にたまってふくらんでパンパンになってしまったイメージです。

次回は、気滞の養生について書いてみます♪

嬉しかったこと 2020・10・11

その時に、漢方薬の説明を小さな紙に書いて私からお渡ししています。

お母さんにお聞きすると、漢方薬が初めてという場合が多いので、おおまかにどんな薬でどんな作用があるか、飲み方、などをまとめています。

小学生以上のお子さんに処方する場合は、本人にも一緒に聞いてもらうようにしています。

漢方薬の場合、さまざまな作用があるため、同じ薬でもお子さんによって「狙い」が変わってきます。

お子さんにとってなじみの西洋薬とちがって、漢方薬はちょっと見た目もちがうし、すべてエキス剤で茶色い顆粒・・・

においもするし苦くないかな?と戸惑うこともあるのではないかと考えたからです。

更に、服用する本人が理解して飲むのと、出された薬をなにもわからずに飲むのと、では効き目にも違いが出てくるような気がするのです。

ここで、驚いたことがあります。

説明を聞いてくれるお子さんたちがみなさんとても真剣な目をしているということです!

私にとってはとても嬉しい出来事でした(^^)/

子どもたちはいつでも真剣で、自分に関することを知りたがっているのではないでしょうか。

どんな場面でも、子どもだから・・ではなく1人の人間として向き合って、一緒に考えていくことが大切だと考えていますので、たとえまだ会話が成り立たないお子さんであっても、目を見て丁寧に声をかけるよう心がけています。

これは、先生をはじめ、スタッフ全員同じ考えで毎日の業務にあたっています。

話がちょっとそれましたが・・・

これからは、薬の説明のほかに、食事や生活などのワンポイントアドバイスなども書けるようにできたらよいな、と思い目下勉強中です。

漢方薬を通じて、お子さんとも、保護者の方とも、気軽にやりとりができるようになれたら、とも思っています♪

また、スタッフも自身や家族がいろいろな漢方薬を試しております。

飲み方などについて情報交換ができるかもしれませんので、質問してみてくださいね。

お父さんお母さん方も、ご自身で試してみたい漢方薬などがありましたら先生にご相談なさってみてください。

太衝のツボ 2020・10・9

写真の場所です●「太衝」(たいしょう)というツボです。。

足の甲、親指と人差し指の骨をたどって交わるあたり。

自律神経を整えてくれます。

不安や心配があるときにオススメです。

写真では目印にお灸を貼っています。

両足にすえることもありますが、入浴時にぎゅーっと押したり、さすってみたり、ぐりぐりっと刺激したりします。

他にもいくつか気に入っているツボがありますが、やはり効果があるように感じます。

少しづつご紹介させてください♪

なつめ 2020・10・6

いただいた時には青かったのですが、そのまま食べてみると青りんごのような味と触感でした(^^♪

干しておいたらだんだん赤くなってきて、なじみの「なつめ」になってきました。

この後少し蒸して、また干すのだそうです。

自家製の乾燥なつめ!

すばらしい自然の恵みです!

いつもは乾燥されたものを購入して、毎日飲んでいる梅シロップジュースに入れたり、スープに入れたりしています。

おかゆを炊くときに一緒に入れてもよいそうですよ。

いつも入れ忘れてしまってしたことがないのですが・・・。

<棗(なつめ)>

五味は「甘」五性は「平」(体を温めも冷やしもしない)

落ち込み、いらいら、不眠、心身の疲れなどによい食材です。胃腸を元気にしてくれる効果もあります。

漢方薬にも「大棗」(たいそう)という名前で入っていることが多いです。

出来上がりが楽しみです!

口は禍(わざわい)の元 2020・10・5

項目は「飲食」です。

~病は口から~

人はまいにち飲食しないことはない。

絶えず謹んで自制しなければ、度を過ごして病気になる。

古人はいう。

「禍は口より出で、病は口から入る」と。

口から出し入れするものは常に注意しなければならない。

ふむ。

口は禍(わざわい)の元、というのはここからきているのか?

益軒は、ほかにも「無駄なおしゃべりは気が減るのでいけない」とも書いています。

私たち女性はおしゃべり大好き!

身につまされます・・・(;^ω^)

特に、秋から冬の「陰」の季節は何事も慎むことが養生のようです。

言葉少なく、穏やかに、過ごすよう心がけようと思います。

養生茶 2020・10・3

「ジャスミン紅茶」です。

香りがさわやかで飲みやすいので気に入っているのが、

繍球茉莉花茶(しゅうきゅうじゃすみんちゃ)です。(画像)

茶葉の新芽を摘み取り、手作業で一個ずつ丁寧に丸めたものだそうです。

お湯を注ぐとゆっくり茶葉が開いてとてもよい香りがします(^^♪

これに、紅茶をブレンドします。

ジャスミンは良い香りがするので、ストレスがたまっている時、気を巡らせてくれます。

紅茶は体を温めてくれる他、口の渇きを潤してくれたり体の余分な熱を取り除き、心の不調を和ませてくれる作用があります。

漢方薬を使う前に、お茶で体を整えてみる方法もあります。

熱を冷ますなら「緑茶」

ちょっとカッカしているな、と感じた日には濃いめの緑茶をボトルに入れて持ち歩きます。目が疲れたなというときには、乾燥した菊の花をひとつ浮かべます。ちょっと苦いですがスッキリします。

体を温めたいと思ったら「ほうじ茶」や「紅茶」。

ちょっと気が滅入っているなと感じた日は香りの良い「ジャスミン茶」。

まだバリエーションは少ないのですが、飲みやすい養生茶レシピを増やしていきたいです。

体調に合わせたお茶、ぜひ試してみてください♪

月の満ち欠け 2020・10・2

秋は空気も澄んできて、天体観察には最適なことと夕方から明朝までずっとまんまるな月を見られることから「名月」と呼ばれるそうです。

ご覧になりましたか?

さて、月の満ち欠けと体の調子には関係があるというのはご存じのことと思います。

満月はお産が多いとか、新月には事故が多い・・・いろいろなことが言われています。

実際、知り合いの助産婦さんのデータによるとやはり月の満ち欠けはお産に関係しているようで、どうやら女性の体と月は関係がありそうです。

満月から欠けていく月の間は、体に負担のあること、例えばプチ断食などやダイエットが適しているそうです。

漢方の先生は、人間ドックはこの時期にすると決めていらっしゃるとお聞きしました。

解毒効果が出やすい時期なのですね。

反対に、新月から満ちていく月の間は、マッサージなど気持ち良いと感じることをするのがよいそうです。

昔の人は、空に昇る月をみて、体調管理の目安にしていたのでしょうね。

今も同じ月が輝いているのかと思うと実に神秘的です。

10月には、名月と満月が2日ずつあります。

今年は29日が2回目の名月で「後の月」と呼ばれているそうで、31日には2回目の満月がやってきます。

陰陽論 2020・9・30

夕方5時を過ぎるとあっという間に真っ暗になってしまいます。

9月22日の秋分の日を境に、明らかに秋の気配が多くなってきました。

古代中国の自然哲学に「陰陽論」(いんようろうん)というものがあります。

世の中すべてのことは陰と陽の二つで成り立っているという考えです。

具体的には・・・

昼と夜、天と地、動と静、明るい暗い、男と女、火と水、外と内などなど。

そして、この二つは二面性があって、依存していて、量や質が常に変化し続けるものなのだそうです。

漢方や養生も、この考え方に基づいています。

しかし、1階の天井は2階の床部分・・・見かたによって陰陽はちがってくるものでもあるようです。

季節もそのひとつ。

春夏が「陽」秋冬が「陰」です。

図のように、これから12月21日の冬至までは、どんどん陰が増えてきます。この時期は、心を静かにして動きをゆっくりに、慌てず騒がず過ごすことが大切です。

できれば・・・です(笑)

夏の間にできなかったあれもこれも(;・∀・)年末までにやらなくちゃ!と焦ります。実際はそんなものです。今年は特に、行事が押せ押せになっていますので、仕方ありません。

それはそれでヨシとしましょう。まぁ、なんとかなります!

子どもたちにとっても、「読書の秋」「芸術の秋」などは、じっくりと集中できる絶好の機会です。

こんなところにも陰陽の考えが取り入れられているのかもしれません。

昼は元気に体を動かし(陽)、夜になったら静かに過ごし、ゆっくり休む(陰)。

そうすると体も心も整ってくれます。

いろんな陰と陽、探してみてください♪

涎(よだれ)と唾(つば) 2020・9・27

そんな方は胃腸が弱っているのかもしれません。

食事の時に口の中を噛んでしまう・・・痛いですよねー( ;∀;)

そんな方も胃腸が弱っているのかもしれません。

赤ちゃんが涎(よだれ)が多いのは、胃腸の機能がまだ未熟だからなのだそうです。

涎(よだれ)と唾(つば)、どちらも同じもののようですが、呼び方が違うのはなぜでしょう。

漢方の考えで「五行説」というのがあります。中国医学の理論を支える自然観のひとつです。

その五行によると、涎(よだれ)は五臓の「脾」消化器と同じグループの体液、唾(つば)は五臓の「腎」成長発育、生殖を主るグループに属しているのだそうです。

同じ口の中の液体なのに、たれてくるものは涎(よだれ)で胃腸に関係している・口のなかにたまるのは唾(つば)で、生命力に関係している、

ということになります。

ですから、「唾を吐く」のは、生命力を捨てることなのでしてはいけない、という教えがあるそうです。

私たちもいけないことと認識していますよね。

また、老化してくるとしゃべっているときに口角に泡のような唾がたまることがあります。これは体に負担がかかっている状態なのだそうです。

う~~~ん、不思議。だけど納得してしまいます。

みなさん、「唾」(つば)は大切にしましょう!

決して人に向かって吐いたりしてはいけませんよ~。

おすすめ無料動画 2020・9・26

私が漢方を学習している、薬日本堂のホームページに無料で見ることができる講師の先生方の動画があります。

ご覧になってみてください!

寒 2020・9・24

この季節は急な気温差に驚くことがありますね。

体を守るバリア「衛気」がしっかりしていれば、こうした変化にも体が動じることなく過ごすことができます。

この「衛気」と関わりが深いのが、秋担当の五臓「肺」です。

体に潤いを与える白い食べ物を食べましょう。

さて、外からやってくる邪気のうち「寒」(かん)は以下のような特徴があります。

〇陰邪であり陽気を傷つける→冷え→鼻水などの分泌物が水っぽく透明になる

〇流れが止まる→冷えることによって気血の流れが滞る→痛みが出る

〇動きを抑制する→縮まる→汗が出なくなる・手足がひきつる

〇五臓の「腎」を傷つける→生命力が低下する・むくみが出る

昨日の寒さで、ひとつくらい当てはまるものがあったのではないでしょうか?

キーワードは温める!です。

邪気の入り口である、体表面、特に首がつく場所

首・手首・足首などを保温することが大切です。足の裏も温めるとよいそうです、というよりは冷やさない、例えば裸足で冷たい床に触れないなどちょっとしたことでも冷えは防げます。

黒豆茶 2020・9・23

最近気に入って飲んでいる「黒豆麦茶」のご紹介です。

富沢商店の新商品です!(富沢商店だいすき・柿ピーもおいしいです、休憩室にいつもあります)

黒豆だけのお茶は少し飲みずらい感じがしていましたが、麦茶が一緒になっているので、とても飲みやすくおいしいです。

むくみにもよさそう。

ティーパックなので、簡単に作れます。

<黒豆>

五臓の「腎」の働きを高める黒い食材です。

滋養強壮作用があるので、月経不順や腰痛、老化防止に効果があります。

更に水分代謝を良くし、五臓の「血」の巡りもよくしてくれるそうです。(スバラシイ!)

体を温めも冷やしもしない「平」(へい)の食材です。

※秋の七草~調べてみました!

萩・尾花・葛・撫子・女郎花・藤袴・桔梗

の7つです。

はぎ・おばな・なでしこ・おみなえし・ふじばかま・ききょう

です。

秋分の日 2020・9・22

暑い日が減ってきて、肌寒い日が増えてくる頃です。

今年は、まさにその通りの気候ですね。

昼と夜の長さが同じ、と言われていますが正確にはまだちょっとだけ昼が長いのだそうです。

秋の七草が咲きそろう頃・・・秋の七草?

分かりませんので、調べてみます。

さて、立派な栗をたくさんいただきました。

いつも茹でてスプーンですくって食べるだけでしたが、今年は甘露煮に挑戦!しようと張り切っています。

週末に作ってみます(^^)

<栗>

体を温める「温」の食材です。

五臓の「脾」と「腎」の働きを良くするので、疲れやすい・足腰がだるい・耳鳴りがする、などの時におすすめの食材だそうです。

また止血の作用があるので、鼻血や血便などにも有効。(びっくり)

老化防止作用もあります。

栗、アンチエイジング作用があるのですね。

あ、Twitterでアンチエイジングではなく「スローエイジング」という言葉を見て、アンチ、よりも良い響きだな~と感じました。

老化は避けられませんが、ゆっくり老いる・・・っていい言葉です。

おすすめの栗レシピがあったら、ぜひ教えていただきたいです!

敬老の日 2020・9・21

親の心を楽しませ、親の心にそむかず、怒らせず、心配をかけず、その時々の暑さ寒さに応じて居室と寝室を快適にし、

飲食の味をよくし、真心をもって養うべきである。」

貝原益軒は「養生訓」の中の、老人の養生の冒頭に以上のように書いています。

その後27項目にわたって、老人の生活の注意点などを書いています。

どれもこれも、うなづけるものばかりです。

お子さんから見たら、お父さん・お母さんが

自分のおじいちゃん・おばあちゃんを大切にしている姿を見ることはなによりの教育ではないかとも思います。

今年の敬老の日はそんなことを考えました♪

末端と血(けつ) 2020・9・18

末端への血液の流れが滞ってしまい体の先まで行き届かないと、冷え・顔色が悪い・爪が割れる・手が荒れる・かかとがカサカサになる、足がつる、などの症状が出てきます。

人間は他にも末端がもうひとつあります。

「目から上」の部分です('_')

確かに、先端ですね(笑)

目から上の血流が悪くなると冷たくなるのか・・・というとそうではありません。

頭痛・目のトラブル・髪の毛がぱさぱさになる・物忘れがひどくなる・集中力がなくなる・眠れなくなる・ドキドキする・不安になる

などなど、つらい症状となって表れることがあります。

漢方で考えてみると、それには気血水の「血」(けつ)が大きく関わっています。

血(けつ)は全身に栄養を供給しうるおす働きがあり、また精神活動の基礎物質でもあります。

血(けつ)が十分に足りているとしっかりとした意志をもつことができ意欲的に活動できるのです。

一物全体 2020・9・16

手のひらに乗るサイズの魚は丸ごとたべるとよいそうですよ!

しらす干し、ししゃも、いわし、小あじ、わかさぎ、など頭からしっぽまでまるごと食べられる魚ですね。

また、身土不二(しんどふじ)といって、住んでいる土地でその季節に採れるものが体のバランスを整えると言われています。

土地が変われば、気候や水、特産物なども違います。

「因地養生」(いんちようじょう)という考え方で、その土地に合った養生をしましょう、ということです。

千葉県なら、秋に収穫される果物や野菜、どんなものがあるか?お子さんと一緒にお買い物に行ってお話してみるのもよいですね♪

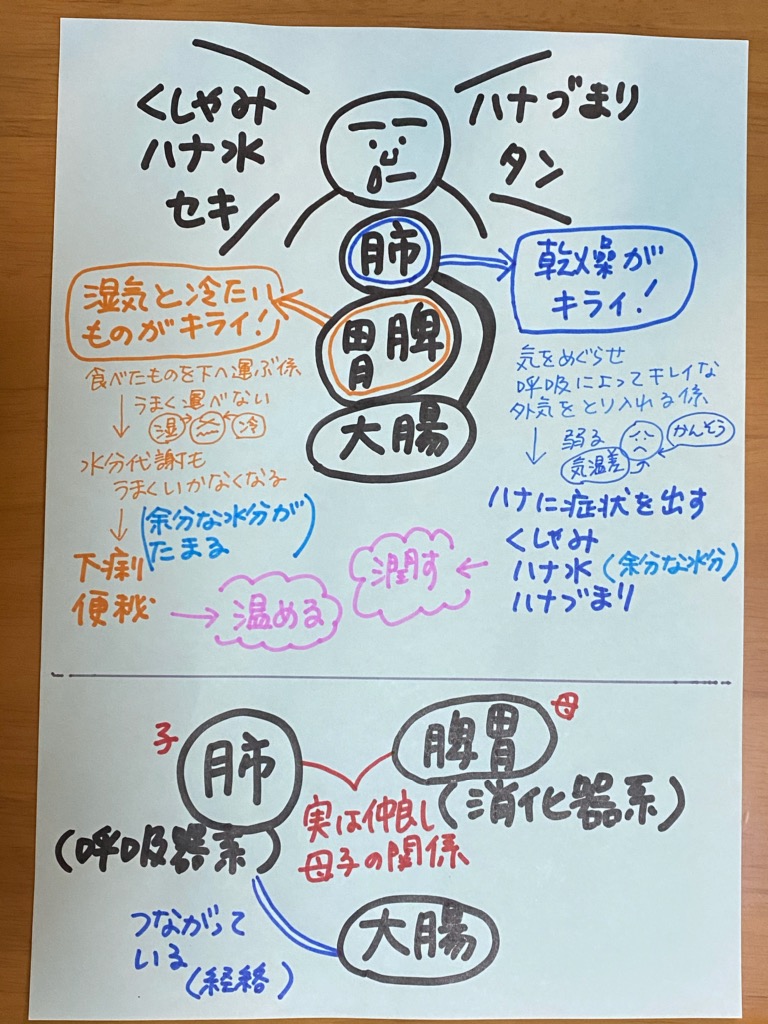

胃腸を整えて鼻水改善 2020・9・13

季節の変わり目などに、くしゃみ鼻水鼻づまり、咳や痰などを繰り返すタイプの方は、胃腸を整えると改善するかもしれません。

そこで、鼻水と胃腸の関係についてまとめてみました。

漢方では図のようなしくみと考えます。

乾燥が嫌いな五臓の「肺」は気を巡らせ、きれいな空気を取り入れ濁気を出す呼吸を担っています。

乾燥や気温差などによって「肺」が弱ってしまうと鼻に症状が現れます。これが、くしゃみ・鼻水です。鼻づまりは、熱をもった状態です。

本来、「肺」によって水分の運行がスムーズに行われると五臓の「腎」に送られて尿となり体の外へ出されますが、これがうまくいかないと余分な水分となり鼻水としてあふれてしまう、というイメージです。

不思議ですね~。

一方、五臓の「脾」は消化器のことで、食べたものを下へ下へと運ぶ仕事をします。一緒に水分の代謝も担っているのですが、湿気や冷えなどで「脾」が弱ってしまうとこれまた余分な水分となり便が水っぽくなったり硬くなったりします。

では、なぜそこがつながっているかというと!

なんと、「肺」と「脾」は母子の関係なのです。

これは「五行説」という中医学の理論で「脾」が母で「肺」が子ということになっています。

しかも、「肺」は大腸と経絡でつながっているので、胃腸を整えると呼吸器の症状も改善されるということになります。

漢方薬は「五行説」や「陰陽論」や「気血水」などから体と心の働きを考え、足りないものは補い、滞っているものは巡らせるなどの作用がある生薬(根っこや、木の皮、葉っぱや果実、鉱物など)によって作られているのですね。

薬の前にまず養生!「うるおい」と「温め」がキーワードです♪

よぶんな水分をためないためには、生野菜や刺身などの摂りすぎを避け、穀類や豆類、火を通した根菜、緑黄野菜、小魚類などを食べましょう。

朝一番には、白湯か温かい汁ものを飲むとよいそうですよ。

深呼吸、適度な運動、睡眠も大切です。

心身一如 2020・9・11

心と体はひとつです、という意味です。

朝から青空が広がり、入道雲(積乱雲というのでしょうか?)がもくもくと出ています。

出勤で車を走らせていると、白い雲が12年前に3歳で亡くした愛犬まろんに見えてきます。白いトイプードルだったのですが、そう見える雲はどれも元気に走りまわっていたり、にっこり笑っていたり、楽しそうに見えます。

空で楽しく暮らしているんだ~と嬉しくなりほっとして・・・ほろりと涙が。

最近、毎朝これです。どの雲をみてもまろんに見えます。

そこから始まり、大事な人がいなくなったらどうしよう、とそうなったときのことを想像してまた悲しくなります。

連鎖です(笑)

お気づきでしょうか?

五臓の「肺」は悲しみの臓器。そして、秋は五臓でいうと「肺」の担当なのです。

これはごく自然なことだと思っています。ただ、更年期真っただ中の自分は、あまりにひどくなりそうだと思ったら、家にあるよさそうな漢方薬をちょっと試してみたりしています。

こんな時は、思い切り泣ける映画を観るというのもひとつの対処法になるそうですよ。

心身一如、心と体はひとつなのだと実感します。

心を穏やかに保つのは、健康で過ごすための第一歩なのですね。悲しみすぎず、喜びすぎず、平常心です。

特別なことをしなくても、心おもむくままに・・・

絵画を観る、音楽を聴く、など「見るだけ養生」「聴くだけ養生」でも十分だと思います。

お子さんには、寝る前の絵本や語りかけ、子守歌、昔から子育てにおいてされていることがなによりの養生だったのです♪

空を見上げてみてください、もくもく雲が何にみえるでしょうか♪

かぼちゃ 2020・9・9

草木に露が降りる頃、いよいよ朝晩は涼しくなってきますね。

今年の夏は暑さが厳しく、残暑もまだ続きそうです。夏の疲れが出ないように日々養生が必要です。

そこで、かぼちゃ!

<かぼちゃ>

五味は「甘」五性は「温」

甘味で体を温める性質があります。黄色い食べ物は、胃腸をいたわってくれます。

なんとなくだるい・・・冷房やついつい冷たいものをとりすぎてしまい胃腸が冷えて下痢や便秘などの時に食べるとよいそうですよ。

気血水の「気」を補ってくれます。

ところで、あずきとかぼちゃを煮る「いとこ煮」って、どうしていとこ?かご存じですか?

この2つを一緒に炊く場合、煮える時間がちがうので、別々に「めいめい」煮る、それを「おいおい」合わせるので、いとこ煮なんですって。

姪と姪はいとこ、甥と甥はいとこ、です。(念のため解説します)

私は、この歳まで知りませんでした。

知らないことを知るのは楽しいものです。

ちなみに、NHKの「大和尼寺精進日記」でご住職がおっしゃっていました。

最近お気に入りの番組です。

ホクホクかぼちゃ、いただきましょう♪

酸甘化陰 2020・9・7

さんかんかいん、と読みます。

酸っぱいものと甘いものを一緒に食べると、体が潤いますよ~ということです。

化陰(かいん)とは、陰に化けること?・・・陰って?

この世の万物は「陰と陽」のバランスで成り立っているという「陰陽論」、

男性が陽、女性が陰、背中が陽、お腹が陰、昼が陽、夜が陰・・・とすべてが陰陽に分けられるという考えです。

陰陽師の安倍晴明は、この陰陽論を使って、政治を占ったということです。(陰陽師だいすき)

気血水の気が陽、血と水が陰、というわけです。

さて、冒頭の、酸っぱいものと甘いものを一緒に食べると、「陰液」すなわち「血と水」が補われるということです。漢方ではこの現象を「潤う」と言っているようです。

「陰液」は何をしてくれているかというと、心身の修復をしてくれるようです。

身体のみならず、心も修復してくれるんですね。

陰液が十分でないと、夕方になると熱っぽくなる、体がほてる、手足が熱い、口が渇く、暑がり、顔が赤くなる、寝汗をかく、コロコロ便、などの症状が出てきます。

説明が長くなってしまいましたが(;^_^

具体的にどんなものが体を潤すかというと、はちみつレモン、梅干しとご飯(甘)、甘酢などです!

お肉やお魚を甘辛い味付けにするときに、お酢をちょこっと足してみるとさっぱりして美味しいです。

さらに、季節の果物(ぶどう、なし、りんご、柿など)や白い食材で五臓の肺をいたわってあげることも大切です。

ぜひ、秋には「酸甘化陰」で、体を潤しましょう~♪

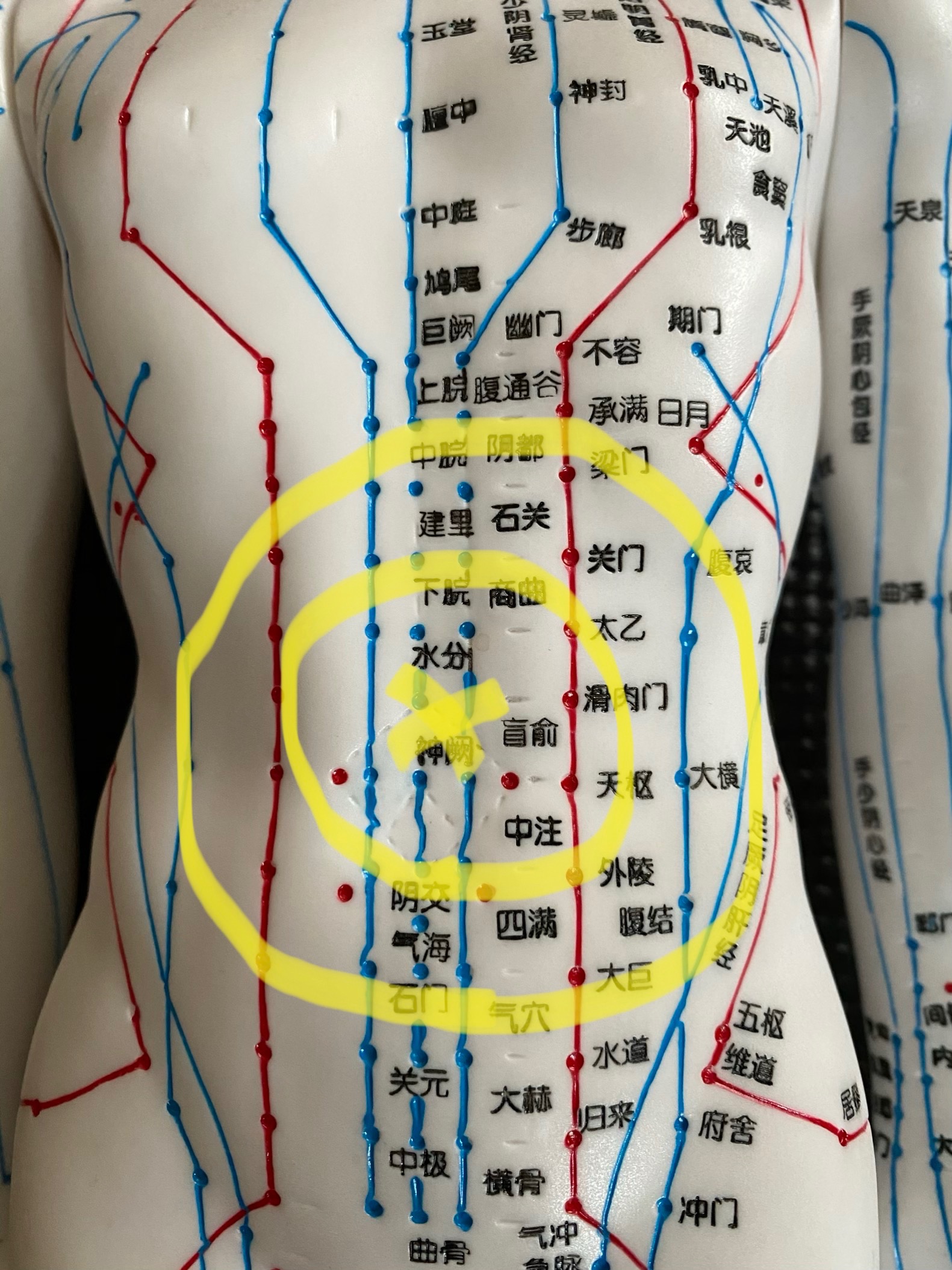

お腹のマッサージ 2020・9・6

ウイルスなどによる胃腸炎も流行っていますが、

季節の変わり目で、夏の疲れが胃腸の症状として出ている場合もあるかもしれません。

どちらにしても、お腹をいたわってあげましょう。

私の「経絡くん」ネットデビューです(笑)

×印がおへそです。

黄色い2重丸にはお腹の調子を整えるツボがたくさんあります。

手のひら側の親指の付け根の部分を使って、右回りにマッサージします。

時計でいうと、12時・3時・6時・9時の場所はその場でスリスリと何回かさすってみてください。

私は朝に目が覚めたあと、起き上がるまえにマッサージします。

お腹がポカポカしてくるような気がしますよ。

ペットの犬や猫にも、このお腹マッサージはしてあげるとよいそうです。

おへそは、お腹の毛が渦巻きになっているあたりです。

そこを中心に右回りにやさしくマッサージ~。

お腹の調子を整えることは、体全体のためにもとてもよい効果があります。

便秘がちな赤ちゃんにも、これなら試せそうですね。

赤ちゃんには手のひら全体でやさしくさすってあげてください。

台風への備え 2020・9・3

水や非常食、停電への対応、避難について、などなど・・・

漢方の先生方は体への備えも呼びかけています。

喘息があるお子さんや、季節の変わり目に体調を崩しやすいお子さんは特に気を付けてあげるとよいですね。

どんなことに気を付けたらよいか・・・

もっとも基本的な養生ですが、

〇早く寝る

〇温かいものを食べる・飲む

〇よく噛んで食べる

〇気持ちを落ち着ける

〇シャワーだけでなく、温かい風呂に入ってリラックスする

などでしょうか。

小さいお子さんなどは、落ち着きがなくなったりソワソワしたりすることがありますので、抱っこなどで安心させてあげてください。

大人でも、気圧の変化でイライラしたり、落ち込んでしまったりすることがあります。

そんな時は、「気圧のせい」なので、悪いのは台風です。そう思うことにしましょう。

(台風や低気圧が近づくと、中医の先生や薬剤師の先生方は盛んにこのようなメッセージを発信していますので引用させていただきました)

そう思うだけでも安心します。

常用している薬がある場合は、在庫を確認していただくとよいと思います。

なくなりそうなら早めに取りにいらしてください。

併せて、五苓散は気圧変動による頭痛や耳の痛みなどにも効果がありますので、備えておくとよいかもしれません。

アジは脳に良い 2020・9・2

南蛮漬けにするのにちょうどいい大きさだったので迷わずかごへ(^^♪

<アジ>

五臓の「腎」の機能を高めて、健脳作用によって認知症などの老化防止になるそうです。

体を温める「温性」の食材なので、胃を温めて消化機能を活発にします。

アジは食べやすく馴染みのある魚ですが、脳を健康にするとか老化防止作用があるとはびっくりです。

半分は実家の両親へ・・・と冷凍してみました。

夏バテ気味の体にも良さそうですね。

お味噌汁を飲もう 2020・9・1

漢方薬や生薬が入ったスープやごはん、薬用人参がひょろ~っと入っていたり鶏が丸ごと煮込まれていたり(参鶏湯?)、辛くて苦くて食べられるの?なんてイメージはありませんか?

私はちょっとありました。

ましてや、自宅では簡単に作れないようなものばかり・・・と。

しかし、漢方を勉強し始めたら、そんなに仰々しいものではないことが分かりました。

「薬膳」とは、季節や体調、人に合わせてオリジナルメニューを考えて作る食事のことなのです!

季節の野菜、その土地で採れたもの、旬の食材を食べることです。

自分も、母親の作った薬膳を食べさせてもらい、家族にに薬膳を出していたということになります。

「今日は寒いからお鍋にしようか」

「おなかの調子が良くないからおかゆにしよう」

「昨日は食べすぎちゃったから、今日はさっぱりメニューに」

などは、立派な薬膳だったのです。

日本人にピッタリのスープといえば「お味噌汁」

最高の薬膳スープです(^^)

でも、毎日作るのはめんどうで、という場合はインスタントでもOK。

ぜひ、毎日お味噌汁を飲みましょう!

(味噌が食べられない場合は、もちろんなんでもよいので温かいスープを毎日の習慣になさってはいかがでしょうか)

いちじく 2020・8・30

私も友人に教えてもらったワイン煮がおいしくて、毎年この時期になると美味しそうないちじくを探してまわります。

今年は初めてジャムにしてみました。

ワイン煮や甘露煮は皮つきのまま煮ますが、ジャムは皮をむいてみました。

四等分くらいに切って鍋に入れ、お砂糖とレモン(なければレモン果汁でも)

を入れて15分ほど煮ます。

煮詰めるとほんのりピンク色になりきれいです。

<いちじく>

体を温めも、冷やしもしない「平(へい)」の果物です。

胃腸の調子を整え、便通を良くします。

体の余分な熱を冷ます作用があり、喉の腫れ・痛み・声がれ・空咳をやわらげます。

秋にピッタリの果物ですね!

ジャムにすれば、お子さんにも食べられそうです。

季節の変わり目に咳が出るお子さんなどに作ってあげてはいかがでしょう。

胃腸の調子を整えるということで、古くから痔の特効薬になっていたそうです。

いちじく浣腸は形がにているだけではなく、そんな意味もあるのでしょうか?

養生テープ 2020・8・29

今年も台風シーズン到来。すでにかなり危険な台風が沖縄に近づいているようです。

売り切れになってしまうほどだった「養生テープ」を窓にバッテンに貼り付けた方も多かったのではないでしょうか?

台風による強風で窓が割れないように、前もってテープを貼る・・・

まさに養生!

病気になる手前で症状を改善させておく・・・

これが養生!

そして、養生は毎日の習慣や食事などをちょっと工夫するだけで簡単に取り入れることができるものです。

難しいものではありません(^_-)

追記:院長からの指摘→窓が割れないように、ではなく割れたガラスが飛び散らないように、の養生テープです。

人それぞれ 2020・8・27

一般的に良い習慣、体に良い食べ物、と言われますが、人それぞれです。

そもそも食べ物は体の中に入る前の成分があって、食べて体に入ってからどうなるかは人によって違うわけです。

ある人には良くても、違う人には良くないということもありますので自分に合った、またはお子さんに合うと思われる方法を見つけるのも養生のひとつではないかと思います。

例えば、お風呂は寝る前にゆっくり湯船につかって一日の疲れをリセット・・・と言われていますが、ずっと朝風呂の習慣がある方は無理にそれを変えようとする必要はないのです。

人それぞれのリズムがありますので、それを崩すのはよくないというのも漢方の考え方なのだそうです。

逆に、ちょっとしたことを改善したら体調がよくなったという場合もあります。

季節の変わり目、ご家族みなさんで朝起きてから夜寝るまでの生活の習慣を見直してみるのもよいかもしれませんね。

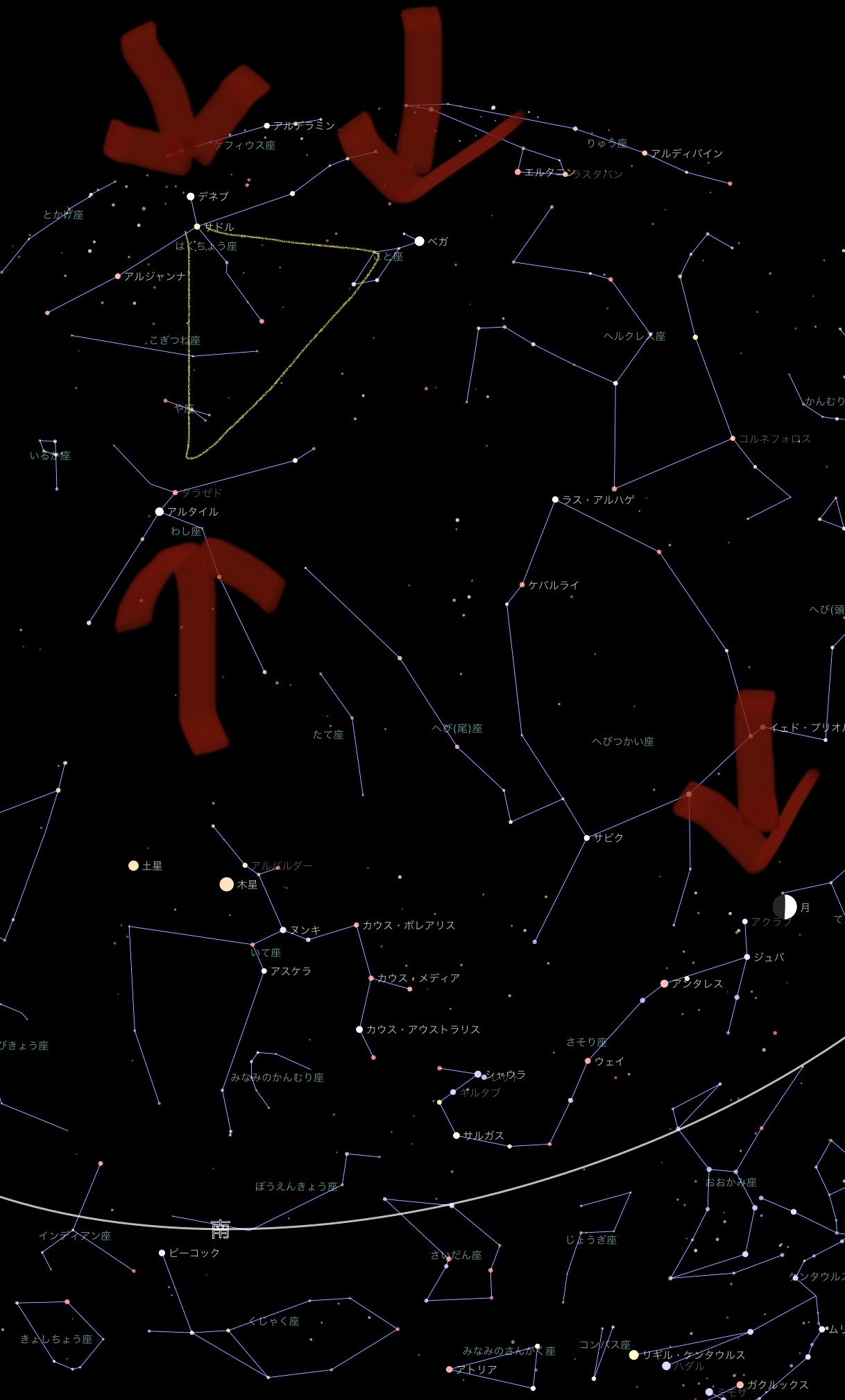

伝統的たなばた 2020・8・25

旧暦の七夕の月は船の形をしていて、彦星と織姫がお月さまの船に乗って年に一度のデートをするのだそうです☆彡

本物の夜空を撮影したかったのですがうまくいかず(-_-;)

画像は、星座アプリで見た今夜の空です。

南西の空に船の形の月。

南の空に宵から姿を見せる木星と土星、そこからまっすぐ天頂に視線を移すと。「夏の大三角」がきれいに見えてきます。

この3つの星のうち、こと座のベガが織姫、わし座のアルタイルが彦星です☆

もうひとつははくちょう座のデネブ☆

今夜は雲もなく、彦星と織姫は年に一度の再会を果していました。

漢方では、人間も自然の一部であり自然の要因と考えます。

火が上に、水は下に、というように人間の体の中も同じようなことが起こると考えます。

呼吸は宇宙からもらい、宇宙に返す、、、のだそうです。

ひろーい宇宙の小さい地球のこれまた小さい小さい日本の千葉県で生きている自分の悩みなんてなんてちっぽけなんだろうと・・・そんなことを考えながら夜空を見上げました。

(たいした悩みはありませんが・・・)

夏の大三角はまだしばらくみることができます。

木星や土星はそのうち月と近づきますよ。

ぜひ、お子さんと一緒に星をみてはいかがでしょうか。

秋の養生 2020・8・24

昨日8月23日は二十四節気の「処暑」暑さがおさまるころです。長く続いた猛暑日が落ち着いてきましたね。

じんましんの話から、秋の養生のについて・・・までつながりました。

秋は乾燥の季節です。

だんだんと涼しい風が吹き、空気も乾いてきますので気候に合わせて衣服を調節したり肌の露出を少なくしたりするとよいと思います。

皮膚のケアが大切です。

古い書物には「秋はも鶏のように早く起きて早く寝る」のがよいと書いてあります。

気持ちを鎮めて、夏の開放的な気分を落ち着かせていくことが大切です。随分と日も短くなってきましたので、秋の夜長に読書や音楽を楽しむのもよいのではないでしょうか♪

これに背くと冬に下痢をする、とも書いてあります。やはり大腸との関係でしょうか?

食べ物は、旬の果物が体を乾燥から守ってくれます。

梨・ぶどう・柿・りんご・かりん

食材は白いものを選んでみてください。体を潤してくれます。

大根

白ごま(なんにでもパパっとふりかけられます)

ゆり根(乾燥させたものが売っています、おかゆに混ぜてもおいしいです)

レンコン(お子さんにはすりおろしてひき肉と混ぜ、肉団子にしてみてはいかがでしょう)

衛気=バリア機能を強くして、新型コロナウイルスやインフルエンザウイルスなどにかかりにくくすることはできます。

もちろん、深呼吸~生活習慣を整える~なども忘れずに!

秋はなぜか悲しくなる季節でもあります。

お子さんがちょっとしたことで涙を見せるようなことがあったら、両肩から肘にむかって外側をすーーっと何回かさすってあげてください。

これは寝る前に気持ちを落ち着かせる効果もあります。

そういえば、フィギアスケートの選手が出番の前にコーチからそんな風にしてもらっていませんか?

無意識にしていることも、理にかなっていることがあるみたいですよ。これはまたのちほど・・・(^^)

じんましん② 2020・8・23

じんましんだけの予防ではないのですが、「バリア機能」を強くするためには五臓の「肺」(臓器の肺ではありません)をいたわってあげるのが一番!

「肺」のキーワドは

呼吸・鼻・皮毛(ひもう)・水分の調整・気巡りを助ける・大腸・秋・白 などです。

「肺」の不調は、皮膚や鼻に現れます。くしゃみ、鼻水、皮膚のトラブル。

その皮膚と体毛で外からやってくる邪気に立ち向かうわけです。これが「バリア機能」=「衛気(えき)」です!

さらに、「肺」は六腑(ろっぷ)の大腸とつながっているんですって。何でつながっているかって?それは「経絡(けいらく)」です。

もちろん目に見えません(笑)目に見えないと言われるととても怪しく感じませんか?感じた方は、それはそれで続きを読んでください(笑)

私も漢方を勉強し始めてから実感したのですが、「咳が止まりません」とか「ぜいぜいしています」というお子さんが受診されるとほとんどの方が「そういえば少し便もゆるいんです」とお母さんがおっしゃるのです。

喘息の発作を起こしているときに、子どもたちが何と訴えるかというと「おなかがいたい」「きもちがわるい」ということが多いのです。

また、自分も含めて周りの方を観察していると同じような体質の方はおなかの調子を崩しやすいような気もするのです。

やっぱり五臓の「肺」と六腑の「大腸」はつながっているのかもしれないと思ってしまいます。

話がそれていってしまい、このテーマ、なかなか完結しませんね(;・∀・)

しかし、これからの季節にぴったりのテーマなので少しづつノートを埋めようと思います。

つづく・・・

じんましん① 2020・8・21

梅雨が明けて暑くなったころから多くなってきました。かゆそうです((+_+))

じんましんが出ると、「なにか悪いものをたべたかしら?」「アレルギーがあるの?」「飲んでいる薬のせいでは?」と心配になりますね。

残念ながら、じんましんがなぜ出たのかは「わからない」ことがほとんどです。

漢方でじんましんの原因は、気候や天気による邪気(じゃき)や生活習慣、ストレスなどによるものと考えます。

もっとも多いのが風邪(ふうじゃ)によるものといわれますが、今年の夏は酷暑による「暑邪」(しょじゃ)も関係しているように感じます。

風邪や暑邪は皮膚から入り込んできます。バリアをやぶって入ってくるときに「かゆみ」が発生するのだそうです。

この時に熱も発生しますので、じんましんは冷やすとかゆみが収まってくることがあるのはこのためかもしれません。

かゆみは気血水の「血」を激しく消耗してしまいます。かゆいの、つらいですしね。

発熱や寒気、頭痛や関節痛、鼻水、咳、そしてじんましんなどの症状はまだ病気が体の表面にとどまっている段階なのだそうです。

かぜの初期症状ばかりですね。

早く薬を飲んで治す・・・のではなく、バリア機能を高めるために養生が必要なのです。

つづく・・・

紅花とクコの実 2020・8・19

右は料理酒+クコの実

講座の先生に教えてもらいました。

こうしておくと知らないうちに料理の中に生薬を取り入れることができます。

<紅花>

滞った血液を流してこりや痛みをやわらげます。

月経痛や更年期障害など女性特有の症状にも効果があります。

実例として、娘の無月経が改善されてきたような気がしています。

ただし、妊婦さんや月経量が多い方は使わないでください。

<クコの実>

杏仁豆腐の上にのっている赤い実です。

疲れ目や滋養強壮、老化防止の作用があります。

目が疲れたな~という時には、クコの実をひとつかみにお湯を注いで少しづつ飲むのもよいですよ(^_-)実は食べられます。

「医心方(いしんほう)」という古い書物には、クコの実を食べていると馬より早く歩けるし、龍に乗れるのだそうですよ(゜_゜)

漢方って夢がある~♪

夢が多い・悪夢を見る 2020・8・17

つい数日前には2本立てでして、次々に人を殺していく夢と患者さんのお母さんに車のカギを預かってなかなか返せないと焦っている夢でした。

夢でよかった・・・ほんとうに・・・

夢が多いとか悪夢を見るというのは五臓の「心(しん)」(心臓のことではありません)が熱をもって乾いているときなのだそうです。

イメージ、イメージ"(-""-)"

そんなときによいツボをご紹介!

自分もTwitterで見て知て知りました。

「通里」(つうり)というツボです。

場所は写真のあたり。

手のひらの小指側、手首の一番太いしわからひじに向かって親指1本分のところです。

この「親指1本分」というのは、必ずその人の指で測ってくださいね。

押したり、温めたり、さすったりします。

お灸をすることもありますが、お子さんには不向きですね。

手のひら側のひじまでの間には、気持ちを整えるツボがたくさん集まっているそうです。

困ったことがあったときや、不安、イライラな時にはスリスリするようにしています。

今夜も布団に入ったら、通里のツボをすりすりしながら休みます

(-_-)zzz

髪をとかしましょう 2020.8.16

先週地上波で放送していましたがトトロ見ましたか?

頭にはたくさんのツボがあるのはご存じと思いますが、中国では毎日100回水牛のくしで髪をとかすと長生きするといわれているのだそうです。

そういえば・・・祖母の頭にはいつもくしがくっついていたような気がします。時々それで髪をといていました。

身だしなみの意味もあったのでしょう。

毎朝、お子さんの髪をとかしてあげるのはとても良いことだと思います。ちょっとしたスキンシップにもなります。

トトロのサツキもとても幸せそうな表情をしていますね。「メイも~メイも~!」「じゅんばんっ!」

ほほえましい大好きなシーンです♪

くしを使わなくても、手の指で髪を前から後ろへ何度かマッサージするだけでも気持ちが落ち着きます。

特に頭痛持ちの方は、頭の側面をジグザグと刺激してあげるとよいそうですよ。

朝の習慣としてもうひとつ、鏡で自分の顔を見て歯をカチカチっとなんどか打ち鳴らすとよい、と貝原益軒は「養生訓」に書いています。

なんか、これも祖父がやっていたような・・・昔の人は養生が身についていたのかもしれません。

五苓散(ごれいさん)2020・8・14

朝起きると胃の不快感と少々軟便。

今朝は起きてすぐに「五苓散」を一包飲みました。

なんとなくおなかが軽くなり、快調です(^^♪

「五苓散」ごれいさん

なじみのある漢方薬ですね。5つの生薬からできていて主に利水作用があり水分の調整をしてくれます。

小児の下痢嘔吐にも古くから使われているエキス剤です。

エキス剤とは・・・「インスタントコーヒー」のイメージといわれています。葉っぱや根っこなどの生薬がそのまま入っているわけではなくて、煎じたものをフリーズドライしたものです。

ドラッグストアーでも買うことができます。ツムラ、クラシエ、などメーカーもいろいろで、多少構成成分が違うものもあります。

私は生薬を分解して調べるのが大好き。

五苓散の生薬は・・・

沢瀉(たくしゃ):利水

蒼朮(そうじゅつ):胃腸を整える、利水、発汗

猪苓(ちょれい)卓球の張本選手、と覚えています(余談):利水

茯苓(ぶくりょう):利水、滋養鎮静

桂皮(けいひ)シナモンです:温める作用

なるほど納得の5種類です!

歯がうずいて痛い、低気圧で頭が痛い、飛行機の離着陸時、めまい、などの時に飲んでいます。

うそみたいですが、飲んだとたんに痛みが消えていく~感覚です。

漢方は長く飲むもの・・・と思いがちですが、即効性もあるという実感です。

気を補う 2020.8.12

暑さに負けない体を作ろう!と言う気力もないくらいです(-_-;)

適度に汗を出すと体から熱が出ていくのですが、汗が出すぎると気血水の「気」も一緒に出て行ってしまうそうです。

では、「気」を補うにはどうすればよいか?

教科書を開きます。

「早寝早起き」・・・気は夜補う

「朝食をしっかり食べる」・・・気は朝作られる

「穀物・イモ類・豆類」をよくかんで食べる・・・奥歯でしっかりかむことができる食材

「体を温める」

黄色い食材は元気食!

とうもろこし・かぼちゃ・さつまいも・にんじん・さといも・はちみつ(1歳未満は食べさせないでください)など

魚介類

えび・鮭・ホタテ貝・うなぎ・あなご

フルーツ

りんご・ぶどう(夏の疲れをリセットしてくれます)・さくらんぼ・桃(温性です)

動物性

牛肉・鶏肉・鴨肉・豚肉・牛乳

ただし、暑さでぐったりしたり様子がおかしいと感じた時には、養生なんて言ってる場合ではありません。

迷わず医療機関に相談してください!

アイスは冬に食べる? 2020.8.10

ついつい冷たいものに手が伸びてしまいます。

今も昼食にそうめんを食べた後にパリパリバーを食べてしまいました。(美味しかった、昨日はかき氷を食べました(;'∀'))

養生訓の著者「貝原益軒」はこう言っています。

老人や子どもは四季を問わずいつでも温かいものをたべるがよい。

特に夏季は身体に陰に属するものが内在する。だから若く元気旺盛なひとも温かいものをたべたほうがよい。

冷水を飲んではいけない。冷たい生ものはすべてよくない。冷えた麺も多く食べてはいけない。

Σ( ̄ロ ̄lll)ガーン

要するに、夏は体の中が陰で冷えているからさらに冷たいものを食べると冷え冷えになってしまうということでしょうか。

逆に冬は体の中が陽で温かいから、冷たいものを食べるなら冬、ということらしいです。

夕飯には温かい味噌汁とごはんにしようと思います。

白い食材で・・・2020.8.9

これからの季節は体の中が乾燥してきます。

そんなときには「白い食材」です!

おさななじみの友人から毎年梨をいただきます。

丹精込めて作られたおいしい恵みです。

梨は白い食材として体を潤すので、空咳が出るときには食べるとよいかもしれません。

小さいお子さんにはすりおろしてあげるとよいですよ。

その他の白い食材として・・・

白きくらげ(乾物として売られています、水でもどしてお鍋にいれたりデザートにしたりします)

杏仁豆腐(おやつにぴったり!)

レンコン

カブ

冬瓜

ゆりね

ライチ

はとむぎ

などなど。

体調に合わせて色で食材を選ぶのもよいですよ♪

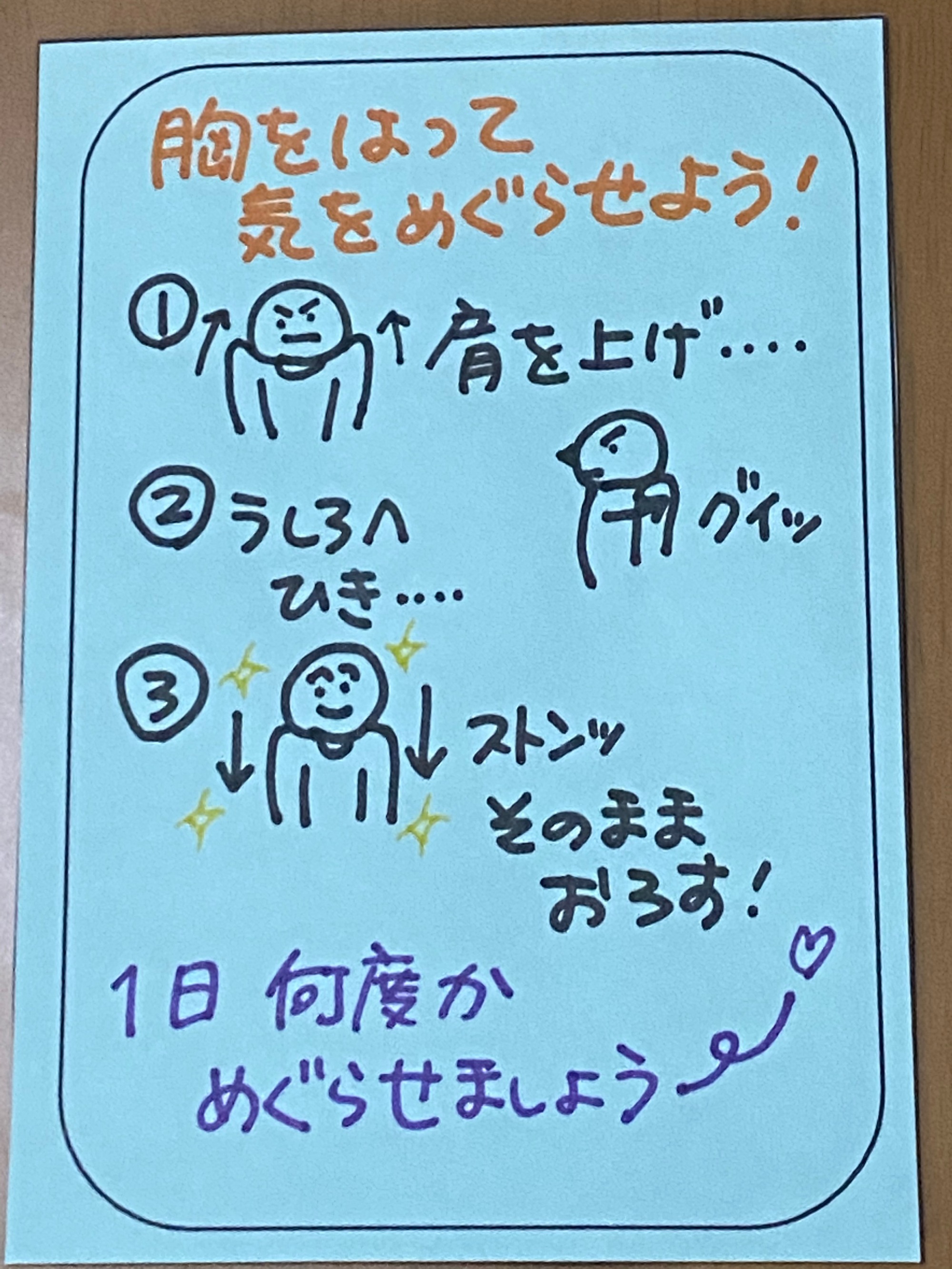

胸をはって 2020.8.8

1日に何度か、はっと思ったら胸をはりましょう!

胸を開くと気血水の「気」が体をめぐります。

人間はほどんど「気」でできているといっても過言ではありません。

私は、お風呂で髪を洗う時に必ず姿勢を良くするようにしています。

(ピラティスの先生の教えです)

胸をはれば背中も伸びて姿勢よくなります。

人間の体は背中が「陽」お腹が「陰」なのだそうです。

「陽」である背中をきたえるとダイエット効果も上がるそうですよ。

立秋 2020.8.7

でも今日も猛暑の予報です(;・∀・)

こんな時こそ、体を冷やさないように。。。とわかっていても、氷たっぷりのお水をがぶがぶ、ぷは~おいしい!

そして、しまった(;'∀')

でも、いいんです。養生はやりすぎてもいけません、たぶん。

冷たいものをとりすぎてしまったな、と思ったら寝る前に体を温める「ほうじ茶」でリセットします。

子どもたちは短い夏休みが始まりましたね。

こんな世の中ですが、今年の夏は一度きり。思いっきり楽しい夏を過ごしてくださいね!

伝わる養生 2020.8.5

「よくねて、たべものはよくかむんだぞ~」と言ったので驚きました。若い彼からそんな一言が出るとは思ってもいなかったからです。

勝手な想像ですが、彼はお父さんお母さんからそんな風に教えてもらって育ったんだな~と、1人感動してしまいました。

私も漢方を学び始めて思い出したことがあります。

高校の部活動の顧問の山中先生(ご健在でしょうか・・・)が、暑い時期になると「水分は口の中で温めてから飲みなさい」と言うのです。

当時は「え~~!きもちわるい」と(先生ごめんなさい)思っていましたが、なぜか頭に残っている記憶のひとつです。

しかし、まさにそれは体を冷やさないための養生だったのですね。

「よく噛んで食べなさい」というのも、昔はよく言われたものでしたが今はどうなのでしょう?

自分も子育て中にあまり言ったことがないかもしれません。

漢方でいう「脾胃」をいたわるには、よく噛むことが第一!

30回噛むとよいそうですが、せんべいと豆腐では硬さが違いますよね。目安として口のなかでどろどろになるまで噛むとよいそうです。

胃腸の調子がよくないな・・・と感じたら、おかゆにしてみるとよいかもしれません。

もちろんおかゆもちゃんと噛んでくださいね。

良く寝て、食べ物はよく噛んで、体温と同じくらい温かいものを飲み、日々養生しましょう♪

心を平静に 2020.8.3

暑い夏は、気持ちの上でもイライラしやすくなります。

「内傷七情 」(ないしょうしちじょう)といって、人の感情が健康にも良くない場合があります。

またその逆もあって何かが足りなかったり滞っていたりすると、感情のコントロールがつかなくなる場合もあります。

怒りすぎ

喜びすぎ

思いすぎ

悲しみすぎ

驚きすぎ(恐れすぎ)

日々の生活で、この「すぎ」をなくして心を平静に保つことは生気を助けるそうです。

これも養生です。

大好きなアイドルのコンサートに行って喜びすぎて失神・・・これも「すぎ」たことによって引き起こされた症状のひとつ。オバケ屋敷に入って驚きすぎて腰を抜かす、なんていうのも同じです。

暑い夏も、心を落ち着けて過ごすと次の季節を気持ちよく健康に過ごせるという考えです。

最後に簡単な気功をひとつ 。。。

丹田(へその指三本くらい下)に両手のひらを当てて目を閉じます。

男性は右手を下に、女性は左手を下にするのがよいそうですよ。

気持ちがざわざわソワソワしたら、やってみてください♪

そうめん 2020.8.2

夏といえば「そうめん」

そうめんは小麦が主成分ですが、小麦は「しょうばく」と読んで漢方薬にも使われます。

効能は。。。

不快な暑苦しさを取り去り、のどの渇きや乾燥を止め、尿の排出を良くし、精神の働きを活発にする。

今さらですが、夏にぴったりの食材です。

やや体を冷やす性質があるので、しょうがやネギなどと一緒に食べるとよいそうですよ。

生薬の小麦(しょうばく)は、精神を安定させる作用があります。

暑くて「どうにかして~」とイライラしてしまった日や、明日はみんなの前で発表があって「ドキドキしちゃう」ような時には、そうめんやうどんやパンを食べてみると気持ちが落ち着くのかもしれません。

食べ物にはいろんな作用があるのですね。

深呼吸も忘れずに★

食べたいもの 2020.8.1

食べると吐いてしいまったり下痢してしまうので、更に心配ですね。

まずはゆっくり寝かせてあげて、塩分糖分を含んだ水分を少しづつ飲ませてあげましょう。

りんごジュースを薄めたものでも同じ効果があるそうです。

固形のものを欲しがったら、お子さんが食べたいものをあげてください。

それが、例えばせんべいでもチョコレートでも。。おそらく食べたいと思うものが体に必要なのだと思います。

食養生でも、食べ物の効能を見て食べたところで、おいしくない、とか食べたくないけどがんばって食べよう、は逆効果です。

気持ちを安定させる効果があるココアですが、ココアが苦手な人が飲んでも安定はしませんよね。

効能はあくまでも効能です。自分の体、お子さんならお父さんお母さんから見た感じでその時々にピッタリだと思う食材を選ぶとよいのではないでしょうか♪

ブルーベリーとあんず 2020.7.30

<ブルーベリー>

「平」(体を温めも冷やしもしない)の果物です。

血(けつ)の巡りを良くするので、目の疲れや乾燥などをやわらげます。便秘や下痢にもよいそうです。老化防止の作用も!

<あんず>

「温」の果物です。体を温めます。

呼吸器のトラブルによいので、のどの乾燥や咳が出るときに食べてみるとよいでしょう。暑い日に疲れてしまったときなどにもよいそうです。こちらも慢性の下痢や便秘にも効果があるようです。

あんずボーは夏のおやつにぴったりですね。

体調に合わせて食べるものを考えてはいかがでしょう♪

邪気に負けない体 2020.7.29

暑がりの自分にはありがたいと感じてしまいますが、気温差は「ストレス」として不調の原因にあることがあります。

外からの邪気(じゃき)として、風・火・暑・湿・燥・寒などがあり生気(せいき)がそれに負けてしまうと病気が発生するという考えです。

生気の強弱は人それぞれで、風邪をひきやすい人、あまりひかない人、がいるのはそのためです。

また、かぜをひいても汗をたくさんかいたらすぐに良くなった、という人や長引いてしまう人もいます。

生気(せいき)が充実していると治りも早いのだそうです。

風の邪気(じゃき)=風邪(ふうじゃ、と読みます)は首の後ろから入り込んでくる・・・と言われていて、寒くなるとマフラーなどで首を温めているのは理にかなっているというわけです。

喘息のお子さんは、夏に急にクーラーのきいた涼しい部屋に入ると発作をおこしてしまうことがありますが、これも気温差によって引き起こされた症状といえるかもしれません。

暑い夏でも、さっと羽織れるものを準備しておくとよいですね。小さいお子さんの場合は暑い寒いを訴えることができないので、周りの大人が気を付けてあげましょう。

規則正しい生活や気候に合わせた食事などで、邪気に負けない体を作りましょう!

睡眠その2 2020.7.28

元気な時でも、「ごはんも食べないで寝ている・・・」とびっくりすることも。

お母さんから「ずっと寝ているのですが、大丈夫でしょうか?」という質問もけっこうあります。

人間の体は元気を補うためには食事よりも睡眠を優先することがあるそうです。

スヤスヤ眠っている場合は寝かせておいてあげましょう。

ただし、お子さんの場合は低血糖を起こしやすいケースもあるので、眠り続けているときにはちょこちょこ様子を見てあげてください。

睡眠 2020.7.26

遅くても23時にはお布団に入りましょう!

「子午流注」(しごるちゅう)といって、中医学の体内時計があります。23時から1時は静かに休むべき時間なのだそうです。

ちなみに1時から3時は丑時・・・草木も眠る丑三つ時・・・ですね。

3時から5時は寅時といって、体温が下がり生命力が一番弱い時間、とあります。呼吸器や循環器疾患の発作が起こりやすい時間なので、喘息の発作などはこの時間帯が多いのではないでしょうか。

眠るべき時間にしっかり眠ると、1日の疲れや思いなどを翌朝までにすっきり処理してくれるのです。

気血水の「血」(体に栄養を供給・精神活動を主る)が五臓の「肝」(肝臓とはまた別です)に戻って体を休め、消化も助けてくれるそうですよ。

すると、朝起きてスッキリ快便!

「一晩寝れば忘れちゃうから~」「寝て忘れよう・・・」などと良く言いますが、全くその通りのことを体はしてくれているのですね。

布団を乾燥させましょう 2020.7.25

ミョウガの花、初めて見ました。

まだしばらくはお天気がぐずつきそうで、ネオワイズ彗星の観測もできないうちに見えなくなってしまいそう(悲)次、太陽に近づくのは5000年後ですって。

何回か生まれ変わっているかもしれません(笑)

そんなわけで、お布団もすっきり干すことができませんが、むくみや下痢、体のだるさなど湿(しつ)による不快な症状をやわらげるためには寝具を乾燥させておくことが大事です。コンパクトな布団乾燥機もありますし、扇風機の風を当てるだけでも良いと思います。

湿気は下にたまっていくので、お布団の裏側を乾かすとよいのではないでしょうか?

最後に、ミョウガの効能です♪

日本原産のミョウガは体を温める「温性」の野菜です。発汗や血行を良くするので、月経痛や月経不順にもよいのだそうですよ。解毒の働きもあって、口内炎や風邪の予防にもなります。

お子さんにはちょっと食べずらいお野菜でしょうか。

<参考:薬日本堂 薬膳・漢方の食材帳>

西洋医学と中医学 2020.7.24

少し立ち止まって確認です。

漢方(広い意味での)と養生は万能ではありません。養生で細菌感染症や癌は治せません。

当院をかかりつけにして下さっている方は耳にタコだと思いますが(笑)ヴァイラス・ビールス・ウイルス(どれも同じ、発音が違うだけです)に特効薬はありませんが、細菌感染症に対して「抗生物質」は適切に使えば病気を治してくれます。

自分の話で恐縮ですが、25年前次女を産んで1か月後に私が発熱。なんとかなる!と意気込んで解熱剤を飲み、熱が下がったら掃除に洗濯、3時間おきの授乳に食事の支度、また熱が上がってきたら解熱剤・・・を繰り返していたら右のおっぱいから肩までが真っ赤に腫れあがり母乳ではなく黄色い膿が出てきました。

細菌感染による乳腺炎だったのです。

結局、入院して抗生物質の点滴をしました。その時「森さん、抗生剤がなかったら死んでいたよ」と助産師さんに言われたことを今でも良く覚えています。

そのころの私はまったく自分を大切にしていませんでした(反省)

お産の後は、ものすごい血虚(気血水の血が足りない状態)なので、それに対する養生が必要でした。

きちんと養生していれば予防できたかもしれません。

それが中医学の考えで、漢方養生なのです。

西洋医学の進歩はめざましく、それによって以前は治らなかった病気が治ったり、胎児診断によって産まれる前に治療方針を決めておくこともできるのです。

東洋医学、中医学の考え方は歴史あるもので現代にも引き継がれています。

日々の不調が漢方や養生で改善して、元気に過ごせることもあるのです。

西洋と中医学、どちらもバランスよく生活に取り入れていくことが大切だと感じています。

ずぼらのすすめ 2020.7.23

その代わりといってはなんですが・・・来月からはカレンダー通りの診療です。毎年お盆は診療しております!

さて、休日のお母さんはけっこう大変です。子どもたちはお母さんが家にいて大喜びだし普段できない片付けものやお料理、あれもこれもやらなくちゃ(;・∀・)

私は専業主婦歴が長いので、お休みはけっこうゆううつな時期もありました(コッソリ)。若いころは完璧に家事も育児もしなくちゃ、という気持ちが大きかったこともあったのですが、本来の「ずぼら」な性質があったのかあきらめが早かったこともあったのか・・・自分の世界に逃げ込んでみたり、逆に思いっきり子どもたちと遊ぶだけの一日にしてみたり。家のことはほったらかしのことも多かったです。

平塚らいてうが「原始、女性は太陽であった」と言っていますが、曇り空や雨降りで太陽が見えないこともあります。

がんばりすぎない、適当なところであきらめる、これも実は養生です。

まずは自分を大切になさってくださいね、あ、お父さんもね(^^)

朝一番の深呼吸 2020.7.22(大暑)

特に、朝一番の外気は澄んでいて清らかです。

目が覚めたら、窓を開けて朝の空気を吸い込みましょう!

呼吸の「呼」は吐く、「吸」は吸う、ですので、まずはふ~~~~っと息を吐き切ります。

するとたくさん吸えますよ。

ゆっくりリラックスして吸って~吐いて~を繰り返します。

朝、鳥がちゅんちゅん鳴くのは、新鮮な朝の空気をたくさん吸っているのだそうです。

ラジオ体操も「まずは深呼吸から」ですね。

朝、屋外でラジオ体操するのは何よりの養生というわけです(^_-)

イライラしたとき、悲しいとき、困ったとき、まずは深呼吸してみてください。

土用の入り 2020.7.19

まだ梅雨も明けていないのにもう秋?

二十四節気はもともと中国の黄河中流の内陸部で発生したものなので、日本の気候とは少しずれるのだそうです。日本では農作業の目安にするために使われていました。

さて、立秋からさかのぼって18日の今日から8月6日までが「土用」です。土用とは季節の変わり目という意味があります。この時期の丑の日にうなぎをたべるのですね。

うなぎは湿気で重くてだるーい体の時や目のトラブルに良い食材です。心身の疲れや手足のしびれ・むくみにも効果があるそうです。

写真はうなぎではなく、今朝いただいたジャスミン茶と夏野菜のピクルスです。

悲しいニュースがあって朝から胸が詰まった感じがしたので、香りの良い野菜と酸味そして精神安定作用のあるジャスミン茶を選びました。

はとむぎ 2020.7.17

ハトムギは体の中の水回りを良くしてくれたり、肌の調子を整えてくれる食材です。

我が家では、麦茶に混ぜて一年中飲んでいます。

いつも使っているのは、皮をむいてほうじてあるハトムギ(写真)ですが、これはそのまま食べてもとてもおいしい(^^♪

お子さんのおやつにもピッタリ。

はとむぎ、げんまい、つきみそう、どくだみ、ハブ茶、プーアール~ん?聞いたことありますね(笑)

玄米は元気が出る、どくだみは肌の調子を整えたり解毒、ハブ茶は便秘にも良いしプーアールティーと共に体を温める作用があるような・・つきみそうはわかりません(-"-)調べてみます。

マックに行ったら、ドリンクは「爽健美茶」ですね。

できれば氷抜きで。

これも養生のひとつです!

追記:

月見草の効能は肌トラブルの改善、代謝を向上させるなどがあるそうです。

訂正:

ドクダミ茶は余分な熱を冷ましたり利尿作用があり、便秘に良い。

ハブ茶は生薬名「ケツメイシ」やはり余分な熱を冷まし、体を冷やす働きがあるので冷え性や下痢気味の人は要注意だそうです。

プーアール茶は脂肪分解、消化促進作用があるそうで、涼性でした。ダイエットや生活習慣病の予防になるそうです。

もうすぐ梅雨明け? 2020.7.15

もり小児科看護師森です。

本日よりブログの他に新しいメニューを追加させていただきました!

どうぞよろしくお願いいたします。

さて、ジメジメとした梅雨空が続いています。二十四節気では、七月七日が「小暑」(しょうしょ)。

そろそろ梅雨が明けて本格的に暑くなる季節です。

大雨や豪雨のシーズンとも言われていていて、今年は九州地方を中心に被害が出てしまうほどの雨が降っています。

湿(しつ)は、体の中にも溜まってしまうもので様々な不調の原因になることがあります。

不調をできるだけ取り除き、過ごしやすくするための養生がたくさんあります。

少しずつご紹介させてください♪

本日は取り急ぎごあいさつまで・・・。

クリニック案内

アクセス

- 最寄駅:五井駅

| 医院名 |

|---|

| 医療法人社団 澄明会 もり小児科 |

| 院長 |

| 森 淳夫 |

| 住所 |

| 〒290-0035 千葉県市原市松ヶ島2-1-13 |

| 診療科目 |

| 小児科 |

| 電話番号 |

| 0436-26-1959 |